組織での仕事において、日々の仕事内容の変化への対応、お客様との対応状況、新たな取り扱い製品の増加など、チームでの情報共有をする機会があるのではないでしょうか?情報共有の方法でチームの生産性は大きく低下してしまう可能性がありますし、トラブルの原因となる場合もあります。本記事では情報共有のポイントを解説し、不要なトラブルが発生しないための注意点と、上手に対応するコツをご紹介していきます。

仕事で情報共有をする時のポイントは?

多くの方が情報共有では、「スピーディーに」を意識されているかと思います。たしかにスピードも重要ですが、他にも情報共有をする時にはいくつかポイントがあります。まずは次の5つのポイントで整理していきましょう。

【仕事で情報共有をする時に意識したい5つのポイント】

- 目的をはっきりと

何のための情報共有なのかが不明確なままで伝えてしまうと、受け取った相手もしっかりと情報を活用できないばかりか、情報を自分事として取り入れることも難しく、結果として無意味な情報共有になってしまいます。そうならないためにも情報共有の目的を含めて相手に共有したほうが望ましいです。 - 相手をしっかり意識する

情報共有もコミュニケーションの一部です。相手の状況や、専門知識の有無や度合いをしっかりと意識して相手に伝わる内容になっているかを確認してください。 - 分かりやすくシンプルに

ついつい知っている情報の全てをつたえてしまいたくなります。しかし、伝えたいことはまずは目的です。そして、共有相手に知ってもらいたい情報と、やってもらいたいアクションにつながる情報ではないでしょうか。過剰な情報で大事な部分が埋もれてしまわないか、適度な粒度で情報共有をしましょう。 - タイムリーに

共有が遅くなってしまい時期がずれてしまった情報は、タイムリーさに欠けてしまいます。そして、数か月先に必要となる情報も相手の興味を引きづらく、肝心な時に忘れてしまっている可能性があります。伝えたい情報についての適切なタイミングかどうかを確認しましょう。 - 分かりやすく絵や図で補足

文章のみで理解がしにくい内容もイラストや写真、図、動画などで補足することで、相手に伝わりやすくなります。また、目からのイメージで記憶にも残りやすくなる場合があります。言葉以外の情報で補足することが有効か確認しましょう。

以上、5点が意識して頂きたいポイントになります。

次は注意したい点を確認していきます。

チーム内の情報共有での注意点・NG事項・よくあるトラブルとは?

チームのための情報共有ですが、失敗してしまうとチームでの関係性に問題発生や、目的が達成できないのみならず大きなトラブルとなってしまうことがあります。

- TPOに合っていない

特に仕事の上での情報共有では、相手への尊重が感じられない、配慮に欠けている場合は問題となることがあります。明確かつ丁寧な内容での共有を心がけて、情報共有をしてください。 - 過剰な分量で誤解、混乱を起こしてしまう

ついついよかれと思い、多くを伝えすぎてしまうことがあります。また、情報が多すぎることによって情報の受け手がなぜこの情報が共有されたかの背景が埋もれてしまい見えなくなってしまう場合もあります。シンプルな共有を意識してください。 - 不正確な情報や古い状態のままの放置

スピードを優先しすぎて誤った情報を発信して共有してしまう場合があります。過去は正しい情報であっても時間がたってしまい誤った情報になってしまう場合もあります。このようなケースは大きなミスやトラブルになる可能性もあり、特にマニュアル資料等で長期的に利用するものはメンテナンスを意識する必要があります。 - コミュニケーションを意識していない

相手からの質問や確認をしっかりと受け付けられる形で情報共有ができると、誤りの指摘からの記載内容の改善につながります。 また、内容の確認から補足事項の追記ができるので共有した情報の質を更に高めることもできます。 - 形式化されていない

決まったルール、書き方、共有方法が決まっていないと、情報共有にかかる手間や時間は大きく増えてしまいます。もちろん、チームメンバーが情報共有をそれぞれで行ったとすると、メンバー数分の時間を使ってしまいます。 従って、情報共有が形式化されていない状態で積み上げると、チームでかなりの時間を使ってしまいます。共有を受ける方もそれぞれの方法で確認しなければならないので同様です。

情報共有の失敗では「俺は聞いていない」を引き起こし人間関係のトラブルの種となる可能性があります。相手に「伝わっていない」は、結果として「伝えていない」と同じになってしまいます。そのためにも仕組みをしっかりとつくっていくことをお勧めいたします。

情報共有のための仕組みづくりが重要

チーム作業のなかでは個人の自由な発想や工夫が大きく貢献する部分はもちろん大きくあります。それ以外の部分は仕組み化していくことで可能な限り無駄な時間と労力を減らしていくことができます。

情報共有においては、共有する情報自体は個人の力が大きく影響します。しかし、チームの共有方法は誰が実行しても変わらない形で、しっかりとした仕組みづくりが求められます。そこで、情報共有の仕組みとして求められるものをいくつか挙げてみます。

- 共有情報の主な内容をテンプレート化する

件名、ジャンル、対象業務内容、作成日、更新日など、それぞれのチームの特性にあわせた形を準備しておけば、余計な考える時間を減らすことができます。特に作成日や、更新日はメンテナンス時に便利です。 - 共有範囲を明確にする

機密となる情報をチームで取り扱う場合がある場合は、チーム内でしか閲覧できないようにする必要があります。 - 情報共有手段と手順を明確にする

紙か、電子ファイルか、メールか、システムを利用するか等の伝達手段とそのための共有手順を決めておく必要があります。特にチームとして統制をとって進めたい場合は承認者などを定める必要もあります。 - メンテナンスルールを決める

情報はものによっては古くなってしまう場合もあるので、メンテナンスのルールを決めましょう。定期的にメンテナンスする時期を決めておいたり、どの情報がメンテナンス対象となり得るかをジャンルや更新日等で判定できたりすると便利です。 - コミュニケーションとフィードバック方法を決める

質問や指摘事項の受付先や受付方法はもちろんですが、回答が誰を責任が持つのかも明確になっていた方が良いです。 - 情報の整理とカテゴリー化をする

都度確認する必要のある情報は整理されていることが望ましいです。カテゴリー別で確認できると特に作業に関する情報については取扱いがしやすいです。 - 利用者への教育を実施する

仕組み化をしても運用で正しく実施されないと、せっかく決めた仕組みが無意味になってしまいます。確実にチーム内で仕組みを実施するように説明の機会を設けた方が良いです。

このような情報共有の仕組みづくりは組織にとって大切です。しかし、短期的な情報共有ではなく、特に中長期でのチームでの仕組みを実施する意味ではシステムを利用して運用することは特に効果的です。当社では情報共有を円滑にチームで実施するために、Salesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」を提供しております。

ツールを利用することで、情報の共有方法は明確になります。また、情報共有がしやすく、誰がチームに貢献しているのかもすぐに確認することができます。検索機能も充実しており、情報のメンテナンスや、カテゴリーの整理も容易になります。ツールの導入もご検討頂くとチームの効率に大きく貢献できるはずです。

まとめ

「情報共有をチームで実践する方法 注意点とポイントを解説」と題してご紹介しました。仕事で情報共有をする時のポイントや、チーム内の情報共有での注意点・NG事項・よくあるトラブル、そして仕組みづくりについてご理解いただけたと思います。

情報共有はチーム作業の重要な鍵になります。確実な共有としっかりとした情報の活用でチームの生産性も大きく変化いたします。

本記事でご紹介いたしましたSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

この前のDreamforceに行ってないので、昨年の投稿タイミングを見失っていた取締役の水本です。

今回はみんな大好きな資格の話です。

「CRMとAIってすごくワクワクするよね」ってことで、AIのためには間違いなくデータが重要と考えてSalesforce認定Data Cloudコンサルタントの受験キャンペーンを昨年末から1月にかけて社内で実施し、無事に挑戦した7名の全員が合格しSalesforce認定Data Cloudコンサルタントとなることができました。

そしていよいよ本体のAI側をどうしようと悩む中で、2月からSalesforceが新たな会計年度となり、各種施策が見えてくる中でAIの資格としてはこちらのSalesforce認定AIアソシエイトの資格が基準となる事が理解できたので、社内でメンバーを募り手を挙げた20人がこちらの資格にチャレンジすることとなりました。やるなら短期決戦で4月中の全員合格を目指した計画です。

今回はアソシエイト資格との事で、資格の説明を読むと「Salesforce 認定 AI アソシエイト資格は、初心者または経験者を問わず、AI に関する知識のある方を対象とします。」とのこと。それなら、もっとも基本の資格となるSalesforce認定アドミニストレーターも持っていない、私であってもチャレンジできるのではと考え、こちらの資格にチャレンジ!

1.まず受験者のレベルはどんな感じだったの?

20人の受験者中、Salesforce認定アドミニストレーターを保持していないのは私を含む2名のみ。ちなみに私以外のもう1名の資格もっていない受験者は昨年4月入社の新入社員。他のみなさんはSalesforce認定アドミニストレーターはもちろん複数上位資格保持の歴戦の猛者から、若手まで幅広い感じの構成です。

受験者のレベル感をつかむために以下、私を例に説明します。

資格試験はとにかくすっごく久しぶり。個人的なブームでTOEIC L & Rは年に1回ぐらいのペースでここ4,5年受験しているんですがこちらは合格も不合格も判定されないので別物と思っています。合否が判定される資格試験としては2010年6月のプロジェクトマネージャー以来です。なんと10年以上前!そして、テストセンターでPCをつかった受験は更に大きくさかのぼってMCPになった1999年とか、Oracle Masterの2000年とか、もう20世紀って感じですね。

最初にSalesforceの知識について。私のSalesforceの利用歴としては10年以上は社内で使っていますが、あくまで利用者レベルです。Dreamforceをはじめ各種イベントには積極的に参加しているのでどんな機能があるのかはもちろん追っかけていますが、自分で設定したりコードを書いたことはありません。「コレつかってみたい」とか、「ここ変更できますか」とか要望を出すことはある感じのみですので、まさに利用者ですね。

次にIT全般に関する知識については新卒から当社日本システムデザインに入社していますし、かつ高度情報処理技術者でもありますのでチョットデキルになっていないと対外的にもまずいはずです。

そしてAIに関する知識としては専門書レベルではない一般的な書籍は数冊読んでいます。技術者としての経験としてはDeep Lerningが流行った2015年の夏のMIJSの合宿(当社が所属する業界団体MIJSコンソーシアムの技術者があつまる合宿)でChainerを触ったことはよく覚えています。実は実際に中身を見たのはそのタイミングのみです。現在の利用する立場としては生成AIは社内で利用できるセキュアな環境を準備頂いてるので業務でも日々活用中です。

2.試験勉強として何をどのくらい学習したの?

そもそも社内で誰も持っていないどころか、受験したこともない資格なので対策も何もない感じでした。まずは受験ガイドをしっかりと確認し、なんと再受験が無料で可能であることを確認。であれば、一度受けてNGであった2回目で不足部分を補って4月中に再チャレンジして合格すればよいかなと考えるいわゆる「死にゲー」的な方式で行けばなんとかなるのではと考え、とにかくまずは一回目の受験を早めにし、学習の方向性を軌道修正して取り組む作戦で挑みました。

学習内容は公式から提供されているこちらのPrepare for your Salesforce Certified AI Associate CredentialのTrailMixを実施しました。個別のモジュールはもちろん、リンクになっている文章もChromeの翻訳機能で読めるものは読みました。

ざっくり学習時間は10時間と少しぐらいでしょうか。

3.そして結果は?

無事に合格しました。こちらが私の認定証になります。

以下、受験後にもらえるセクションレベルスコア(受験後のWebassessorもしくはメール)を基にちょっと確認をしてみます。

単元 問題数 正答率 正答数 の順です。

AIの基礎 7問 85% 6問正解

CRMでのAIの働き 3問 66% 2問正解

AIの倫理上の考慮事項 16問 93% 15問正解

AIのデータ 14問 86% 12問正解

合計 40問 88% 35問正解

「AIの倫理上の考慮事項」+「AIのデータ」で全体の30問を占めていますので、ここをどのように対策できるかが重要になります。ここまでの正答率がなくとも十分合格はできるので、学習時間はポイントを理解することで、もっと少ない時間で合格することはできそうです。

ちなみにチャレンジした20人全員が一発合格の快挙となりました。すばらしいです。

4.後に続く受験者のみなさんへのアドバイス

受験者の禁止行為があるので直接的な問題や解答についてはなにも言えないのですが、とにかく提供されているTrailMixをしっかりとやった方が良いです。

ついついとばしてしまうかもしれないTrailMixの中のリンクになっている文章はきちんと読んだ方が知識の整理に大いに役立ちます。特に試験全体で39%(40問中16問)を占める「AIの倫理上の考慮事項」の以下のリンクとか超重要なんじゃないかと思います。

こちらの「AIの倫理上の考慮事項」については、AIを技術的に知っている人であっても答えられない問題が多いと思いますので、しっかりと整理して覚えてください。

翻訳の関係での表記揺れで少し混乱することもあるかもしれませんが、落ち着いて問題と選択肢を見ることも大事です。

それでは、これから受験される皆様!がんばってください。

ITサービス部門と営業部門を役員として担当しております水本です。

2年ぶりの投稿となります。私がこちらに帰ってきたと言うことは、もちろんDreamforceの話題となります。

当社のDreamforceの参加者は基本的にはプレゼンバトルで決定しています。

それがDreamforceへの思いはオレが一番選手権(通称:オレ1)です。

今回もせっかくなので社員には唐突に開催を発表。

前回はChatterで発表していましたが、今回はSlackで告知し、

Zoomで発表!

発表方法の変化から、前回Dreamforce参加からの2年間の大きな変化を感じます!

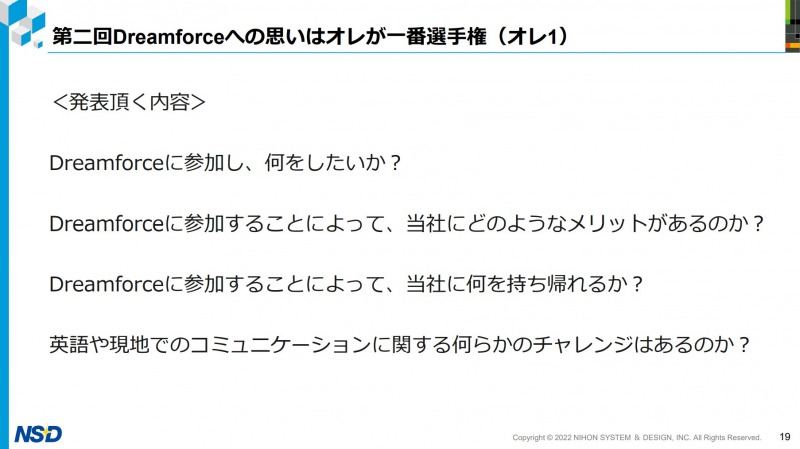

このオレ1は全社員が参加する権利があります、またプレゼンの内容は、

となります。

私は審査員側での参加となりましたが、参加者の熱い思いを今回も聞くことができ嬉しくなりました!

また皆様とサンフランシスコで20回目の開催となるDreamforce2022でお会いできることを楽しみにしております。