ノウハウ共有、ナレッジ共有、情報共有という言葉があります。企業としては共有すればビジネスや組織にプラスになると感じますが、そもそもノウハウやナレッジとはどのような意味なのでしょうか? そして、ノウハウ共有やナレッジ共有はツールを活用しないとうまくいかないイメージもあります。ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールとの違いは何なのでしょう?そこで本記事ではノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールを徹底比較し、おすすめの社内で使える無料のツールやシステム7選をご紹介いたします。きっとみなさんにピッタリな、ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールが見つかるかもしれませんよ。

ノウハウとナレッジの違いを知っておこう

ノウハウとナレッジという言葉があります。同じような意味で使用されているケースが多いですが、実は大きな違いがあります。ビジネスで使うノウハウとナレッジの意味と違いを整理してみます。

ノウハウの意味

- ノウハウは暗黙知(体験や経験)である。従ってデータベース化や管理がしづらい

- ノウハウは商談報告や生産技術のように情報としては登録でき、蓄積される

- 個人が主導するので属人化しやすい

ナレッジの意味

- ナレッジは形式知(言語化やデータ化)である。従ってデータベース化や管理がしやすい

- ナレッジはコールセンター向けのFAQや製造業向けの品質情報(設計の不具合、トラブル修理対応の情報等)としてデータ化されて、蓄積される

- 組織が主導するので標準化しやすい

ノウハウとナレッジは似ているようですが、このような違いがあったのです。そうなると、「ノウハウとナレッジを活用する」ということも定義が違ってきます。

ノウハウの活用

蓄積されている個人の情報を組織で共有し、組織で活用すること

ナレッジの活用

(蓄積されているノウハウを)組織データとして共有し、組織の知識として活用すること つまり、ノウハウの活用とは個人で蓄積されている情報を共有し、活用することです。しかし、IT活用やDXが推進される中、SFA/CRMの利用によって、営業の商談情報や製造に関する技術情報が組織に蓄積されていない企業は減ってきています。

従って、「個人が入力して蓄積されている情報を、組織で共有して活用することがノウハウ」であり、そのノウハウを「組織データとして共有し、組織の知識として活用することがナレッジ」と言えるのではないでしょうか? このようなノウハウとナレッジの違いを理解して上で、ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールの役割について整理していきましょう。

ノウハウ共有ツールとは?ナレッジ共有ツールとは?

ノウハウ=個人が入力して蓄積されている情報を、組織で共有して活用すること ナレッジ=ノウハウを組織データとして共有し、組織の知識として活用すること このようにノウハウとナレッジは定義づけられると記載しました。そして、ノウハウとナレッジが共有され、組織で活用されるためにはツールやシステムの役割は重要です。ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールはどのようなものなのでしょう?

ノウハウ共有ツールとは?

- 個人が入力して蓄積されている情報を、組織で共有して活用できる機能がある

- ノウハウを簡単に作成でき、様々なシステムと連携できる

- チャットツールやメッセージを使い、組織でコミュニケーションが取れる

- 動画、ファイル、リンク情報を共有し、検索や分析ができる

ナレッジ共有ツールとは?

- ノウハウを組織データとして共有し、組織の知識として活用できる機能がある

- ナレッジを簡単に作成でき、様々なシステムと連携できる

- チャットツールやメッセージを使い、組織でコミュニケーションが取れる

- データベース、動画、ファイル、リンク情報を共有し、検索や分析ができる

- スケジュール共有機能やタスク管理機能

ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールの違いにはこのような点がありました。しかし、一般的にはノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールはハッキリと定義されていませんし、ノウハウとナレッジの意味もミックスして使用されているケースがほとんどです。

つまり、「組織内に存在する良い情報は、社員同士で形式知にして共有・活用しよう!」という雰囲気でノウハウ共有やナレッジ共有と言われている感じがします。わかりづらいイメージがあると思いますので、注意して検討していきましょう。

本記事ではここまでで説明してきたノウハウとナレッジの意味、ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールの違いを定義して解説を進めていきます。いずれにしてもノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールは、猛スピードで今の時代に求められています。その理由はなぜなのでしょうか?

社内で使える無料のノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールが求められる背景

ノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールが求められる理由やその背景には、どのようなことが起きているのでしょう? ビジネス環境は、かつてないスピードで変化しています。AIやDX等の新しい技術をビジネスに活かし、顧客ニーズの多様化に対応し、グローバル化も推進していかなければなりません。

このような企業を取り巻く状況下の中、企業が生き残るためには、社員の早期戦力化と組織全体の知見や知識を最大限に活用し、迅速な意思決定が必要です。 つまり、良いノウハウやナレッジを組織の行動に活かし、企業が成長する仕組みづくりのためにノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールが求められていると言えます。

またノウハウ共有とナレッジ共有が求められている理由には、もうひとつあります。企業で起きている人材育成に関する明確な課題解決をしたいからです。以下の点が挙げられます。

人材育成に求められるノウハウ共有とナレッジ共有

- 人材が流動化する今、若手社員の早期育成のため、経験豊富な社員のノウハウを共有したい

- 定年退職による知識流出防止のため、経験豊富な社員の技術継承をナレッジ化したい

- 働き方が変わる中、業務効率化と品質向上を追求したい

- イノベーション創出のために、新たなアイデアの発掘や新事業を立案したい

このような背景から人材育成を強化するために、ノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールが求められています。そして、企業が目指すのは競合他社との競争力強化であり、新しい知識やスキルを習得し個人の自己成長につなげ、共通の目標に向かって協力できるチームワーク作りです。

しかし、SFA/CRM、グループウェア、チャットツール、ストレージ共有ツールは導入している企業は多く、情報は蓄積されていても、ノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールは一般的には導入されていません。そこで、企業の業務担当者や情報システム担当者はこのような要望を持ちます。

【業務担当者や情報システム担当者】

- ノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールは、うまく導入して活用できる自信がない。

- 従って、できれば社内で使える無料のものから使って、既存システムとうまく連携させたい

企業の業務担当者や情報システム担当者は、このような2つの要望を持っているのではないでしょうか?そこで本記事では、社内で使える無料ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールを徹底比較し、おすすめの無料ツールと有料ツールにも触れながら、一挙に7選をご紹介いたします。

KnowhowBase(ノウハウベース) ポイント:ライセンスは無料でSalesforceプラットフォームと連携する

ノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は(株)日本システムデザインが提供しています。‘ノウハウを作る、探す、活用する’ をコンセプトにし、Salesforceプラットフォームと連携するノウハウ共有ツールです。Salesforceに蓄積されている情報等をノウハウとして共有し、個人やチームで活用できます。

「作る・探す・活用する」を特長にしていますので、Salesforceで簡単にノウハウ(記事)を作成し、素早く探せ、コメント・フィードバック・分析でチームと自分に身につくことを目指しています。チャットツール:Chatter(チャター)を使い、チームでコミュニケーションが取れますし、様々なSalesforce Cloudとシームレスに連携が可能です。

例えば、SFA/CRM のSalesforce Sales Cloudで営業情報をノウハウにしたり、Salesforce Lightning Platform(旧Force.com)やSalesforce Service Cloudで製造業の生産技術情報や、コンタクトセンターの修理トラブル情報をノウハウにしたりできます。導入事例・導入業種も数多くありますので、安心です。

KnowhowBaseのライセンスは無料です。SalesforceライセンスとKnowhowBaseの導入費用はは別途必要となりますが、KnowhowBaseのライセンスプランが無料なのは、企業の業務担当者や情報システム担当者も選びやすいのではないでしょうか? KnowhowBaseを試したい方には、お問い合わせでご相談が可能です。ぜひ、下記サイトからご相談してみてください。

参照元URL:https://www.n-sysdes.co.jp/product/salesforce/knowhowbase/

NotePM(ノートピーエム) ポイント:ナレッジ管理ツールだけじゃない機能が豊富

マニュアル作成・ナレッジ管理ツール「NotePM」は、(株)プロジェクト・モードが提供しています。ナレッジやノウハウを一元管理することで、‘あの人しか知らない’と言われる社内ノウハウの属人化を解消し、社内の‘知りたい’がすぐ見つかるナレッジマネジメントツールです。

またナレッジ管理だけでなく、マニュアル作成、社内wiki、社内FAQ、社内ポータル、取引先との情報共有等、さまざまなシーンで活用ができます。全文検索やファイル共有機能により、社内の業務手順書だけでなく、社内報・社内FAQ、議事録、日報、目標管理・OKR等の企業のナレッジの標準化が可能です。導入事例になる登録企業は13,000社以上あります。金融、小売、IT・システム開発の業種だけでなく、サポートセンターやコンタクトセンター等のお客様接点が多い業種で利用されています。

料金・価格はホームページに公開されています。NotePMの料金は、プラン:8ユーザー/80GBで、4、800円/月額から提供されています。情報を見るだけの参照系ユーザーであれば、無料で利用できます(ユーザー数の3倍まで)。無料トライアルでお試しできるNotePMもあります。詳しくは下記URLよりお問い合わせください。

参照元URL:https://notepm.jp/

Confluence(コンフルエンス) ポイント:Freeプランは永久に無料 AI を活用したナレッジマネジメントツール

ナレッジマネジメント+プロジェクトコラボレーションツール「Confluence」はAtlassian(アトラシアン社)が提供しています。複数のチーム全体でナレッジを作成し、共有し、活用することが可能で、社内wikiとしてチームの情報を管理できます。 ‘チームの意識を1ケ所に’をコンセプトに、マーケティング・プロジェクト計画・製品/ソフトウェア管理・ビジネス戦略等のナレッジは一元管理されています。

それらのナレッジはテンプレート化されていますので、テンプレートを活用し、議事録等をドキュメント形式で残せます。 Atlassian社はオーストラリア本社の企業であり、Confluenceは英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語等の多言語対応ができています。

料金・価格はFreeプランが最大10ユーザーまで永久に無料です。Standardプランは1ユーザー645円/月額から提供されています。PremiumプランやEnterpriseプランもあり、機能、セキュリティ、ストレージ、サポート内容によって選択できます。Freeプランですぐに無料で使うこともできますし、Standard プランや Premium プランには無料トライアルがありますので、お試しが可能です。詳しくは下記URLよりお問い合わせください。

参照元URL:https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

kibela(キベラ) ポイント:5名までずっと無料で使える情報共有ツール

情報共有ツール「kibela」は、株式会社ビットジャーニーが提供しています。‘ナレッジ共有が習慣化し意思決定の精度を上げる’をコンセプトにした組織を自律化する情報共有ツールです。他のツールとAPI連携してから簡単にインポートできますので、リアルタイムに共同編集したり、コメントしたりできます。

またグループでアクセスコントロールされ、複数条件に対応した高度な検索や記事に「いいね!」をしてチャットのコメントで素早く議論もできるので、情報共有が深まります。

コミュニティープランは5名までの利用でずっと無料です。チームユーザー数が無制限となるスタンダードプランは1ユーザー550円/月額から提供されています。コミュニティープランは無料で利用できますが、グループ作成数、容量、機能アップデート等に制限がありますので、詳しくは下記URLよりご確認ください。

参照元URL:https://kibe.la/

Microsoft Teams 無料版(マイクロソフト) ポイント:シームレスに会議・チャット・オンラインでファイル共有

Microsoft Teams 無料版はマイクロソフト社が提供しており、数多くの企業で利用されています。無料でサインアップすれば、誰でもダウンロードでき、オールインワンのアプリをすぐに利用できます。大企業向けや一般企業向けだけでなく、学校向けのライセンスも用意されています。 コミュニケーション共有とファイル共有を合わせたチームでの共同作業できるため、ノウハウ共有に向いているツールと言えるのではないでしょうか?

お客様のビジネスに合ったTeamsライセンスがあり、無料版だけなく企業のマイクロソフトライセンス契約によって、機能面でも様々な有料ライセンスもあります。詳しくは下記URLよりお問い合わせください。

参照元URL:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/free

LINE WORKS(ラインワークス) ビジネスチャットツールを無料で情報共有できる

LINE WORKSはLINE WORKS株式会社が提供しています。LINE WORKSは、「LINEとつながる唯一のビジネスチャット」をキャッチに、おなじみのLINEスタンプ利用等のLINEとの親和性が高く、累計で40万社以上に導入されています。ビジネスチャットツールとして、社内コミュニケーションの効率化を目的とした情報共有ツールと言えます。 数多くの業種に導入されており、卸売・小売、理美容、物流・運輸、建設・不動産、教育、医療・介護、IT・情報システム等の、LINE WORKSは様々な現場の業務をしています。

フリープランはユーザー数30名まで無料で利用できますので、初めてビジネスチャットを利用する企業に向いています。スタンダードプランは1ユーザー450円/月額から提供されており、ユーザー数が無制限で利用でき、ストレージ容量もフリープランよりも多く使えます。無料のフリープランで始めて有料のスタンダードプランにアップグレードもできますし、いきなり30日間無料の LINE WORKS有償プランのトライアルも用意されています。詳しくは下記URLよりご確認ください。

参照元URL:https://line-works.com/

まとめ

「社内で使える無料ノウハウ共有ツールとナレッジツール7選」と題しまして、ご説明してまいりました。ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールとの違い、社内で使える無料のノウハウ共有ツールが求められる背景、システムのビジネスでの使い方がご理解いただけたと思います。

そして、なんとなくミックスされて使用している「ノウハウとナレッジ」という言葉ですが、下記のように定義するとわかりやすくなることもわかりました。

・ノウハウ=個人が入力して蓄積されている情報を、組織で共有して活用すること

・ナレッジ=ノウハウを組織データとして共有し、組織の知識として活用すること

そして、ノウハウ共有とナレッジ共有は企業の成長や人材育成に求められているため、必然的にツールを検討していくことになります。

しかし、SFA/CRM、グループウェア、チャットツール、ストレージ共有ツールは導入している企業は多くあり、情報は蓄積されています。つまり、蓄積されている情報と連携させながら、ノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールの導入を進めていきたいと考えているのです。

そこで、社内で使える「無料のツールやシステムから」、企業の業務担当者や情報システム担当者は検討していきます。理由は以下の2点が挙げられます。

ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールへの要望・ポイント

- ノウハウ共有ツールやナレッジ共有ツールは、うまく導入して活用できる自信がない。

- 従って、できれば社内で使える無料のものから使って、既存システムとうまく連携させたい

このようなポイントをしっかりと抑えて、ノウハウ共有ツールとナレッジ共有ツールを検討していくとうまく進めていけるかもしれませんね。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。 本記事の内容・料金・価格は2024年9月30日の情報を基に作成しています。詳しい内容や料金・価格は各サイトにお問合せください。

Salesforceの新機能は続々とリリースされています。フローに関しても様々な機能がリリースされていますが、気になる機能がオブジェクトのレコードトリガーフローの実行順序の定義です。今回はこの新しい機能を中心にご紹介していきたいと思います。その他の機能もいくつかピックアップしてご説明していきます。

オブジェクトのレコードトリガフローの実行順序の定義

本機能はその名の通り、レコードトリガーフローに実行順序が指定できるようになったというものです。

例えば取引先オブジェクトが更新された際に起動されるレコードトリガーフローが複数存在する場合、以前はフローの作成日順に実行されていました。しかし、Spring’22からは実行順序を設定した順に実行できるようになり、レコードトリガーフローの使い勝手がよくなりました。

実行順序を設定する方法は以下です。

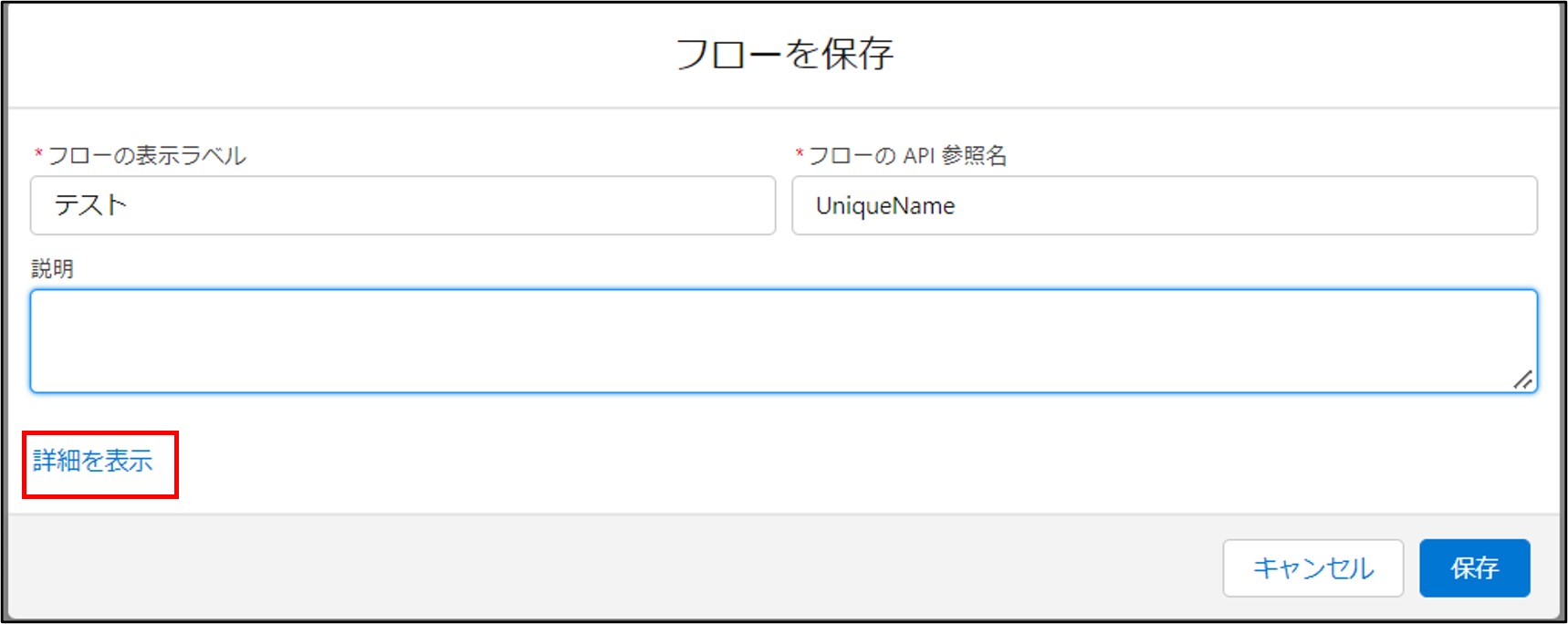

レコードトリガーフロー新規作成時

①保存時に出力されるダイアログの「詳細を表示」をクリックします。

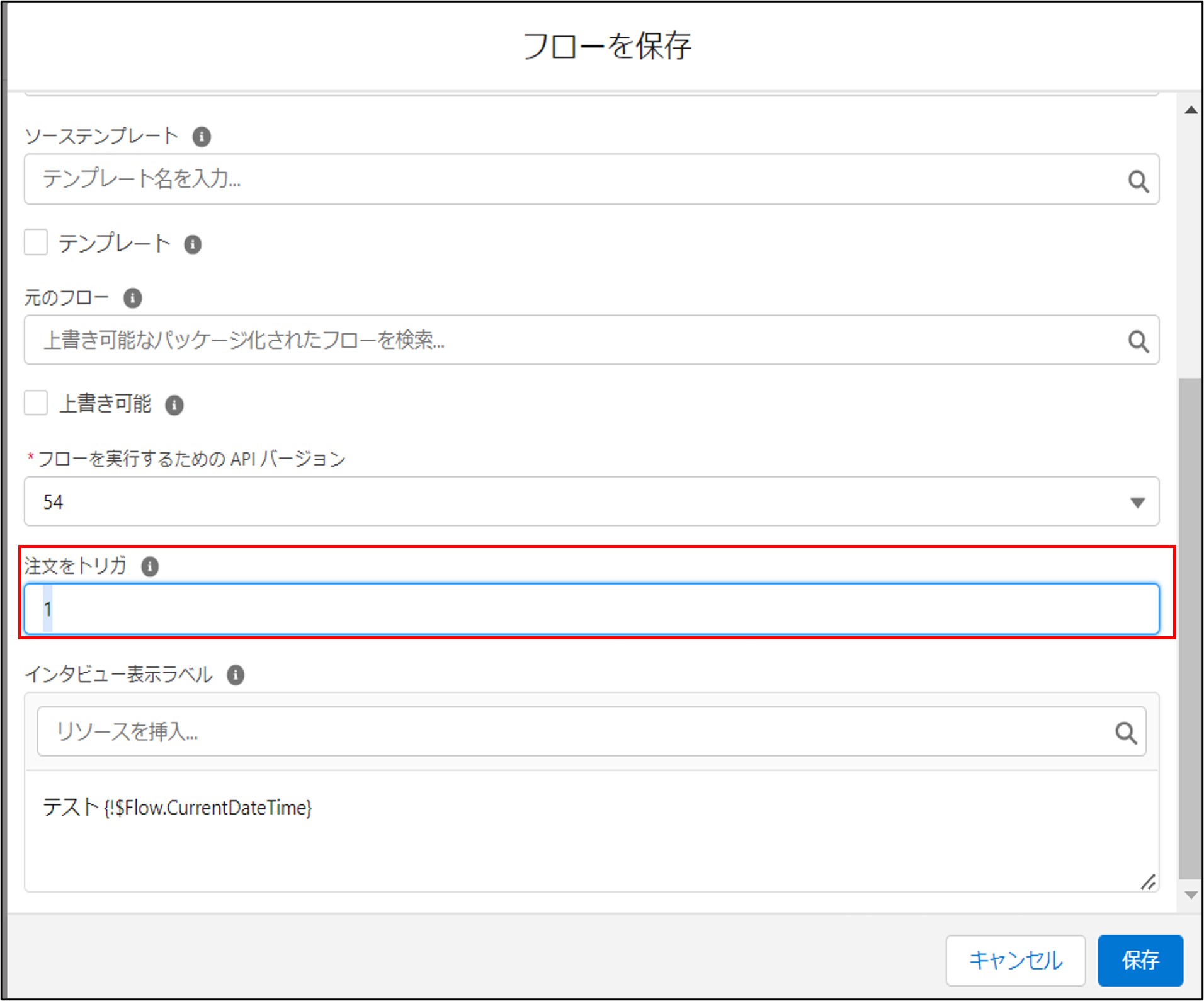

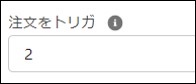

②「注文をトリガ」に実行順序(1~2000)を設定し、保存します。

既存のレコードトリガーフローに設定する場合

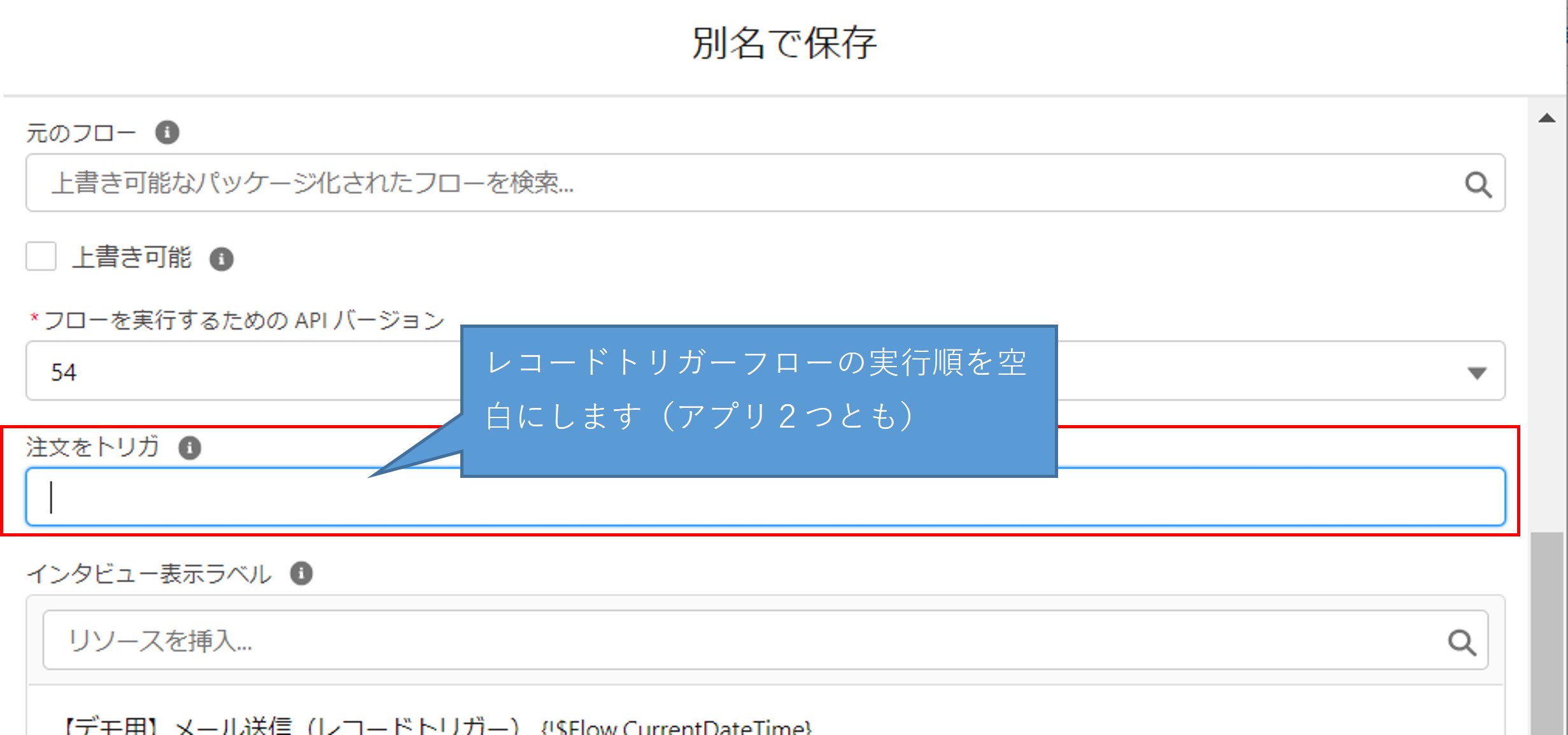

①「別名で保存」を行い、出力されるダイアログの「詳細を表示」をクリックします。

②新規作成時と同様、「注文をトリガ」に実行順序(1~2000)を設定し、保存します。

実行順序について、簡単に説明致します。

①1~1000が設定されたフロー

順序値の昇順(1, 2, 3, …)で実行されます。

②実行順が設定されていないフロー

作成日順に実行されます。

※①のフローのあとに実行されます。

③1001~2000が設定されたフロー

順序値の昇順(1001, 1002, 1003, …)で実行されます。

※①②のフローのあとに実行されます。

詳細は以下を参照ください。

では、実際にデモアプリを使って動きを確認してみたいと思います。

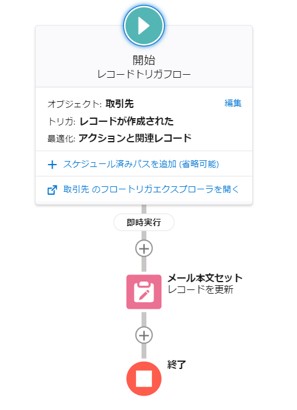

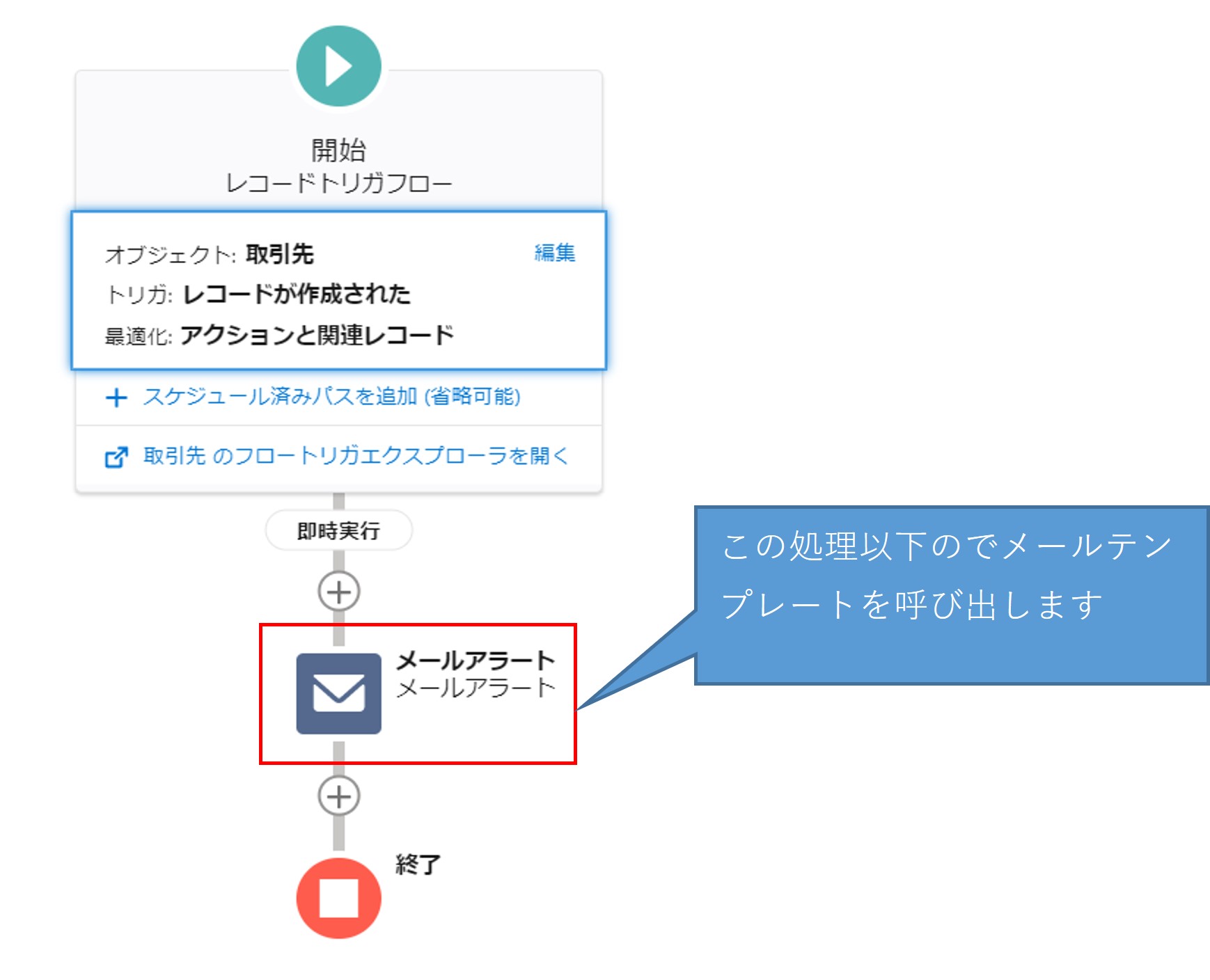

取引先が登録されたら実行されるレコードトリガフローを2つ用意しました。

以下、レコードトリガフローの仕様です。

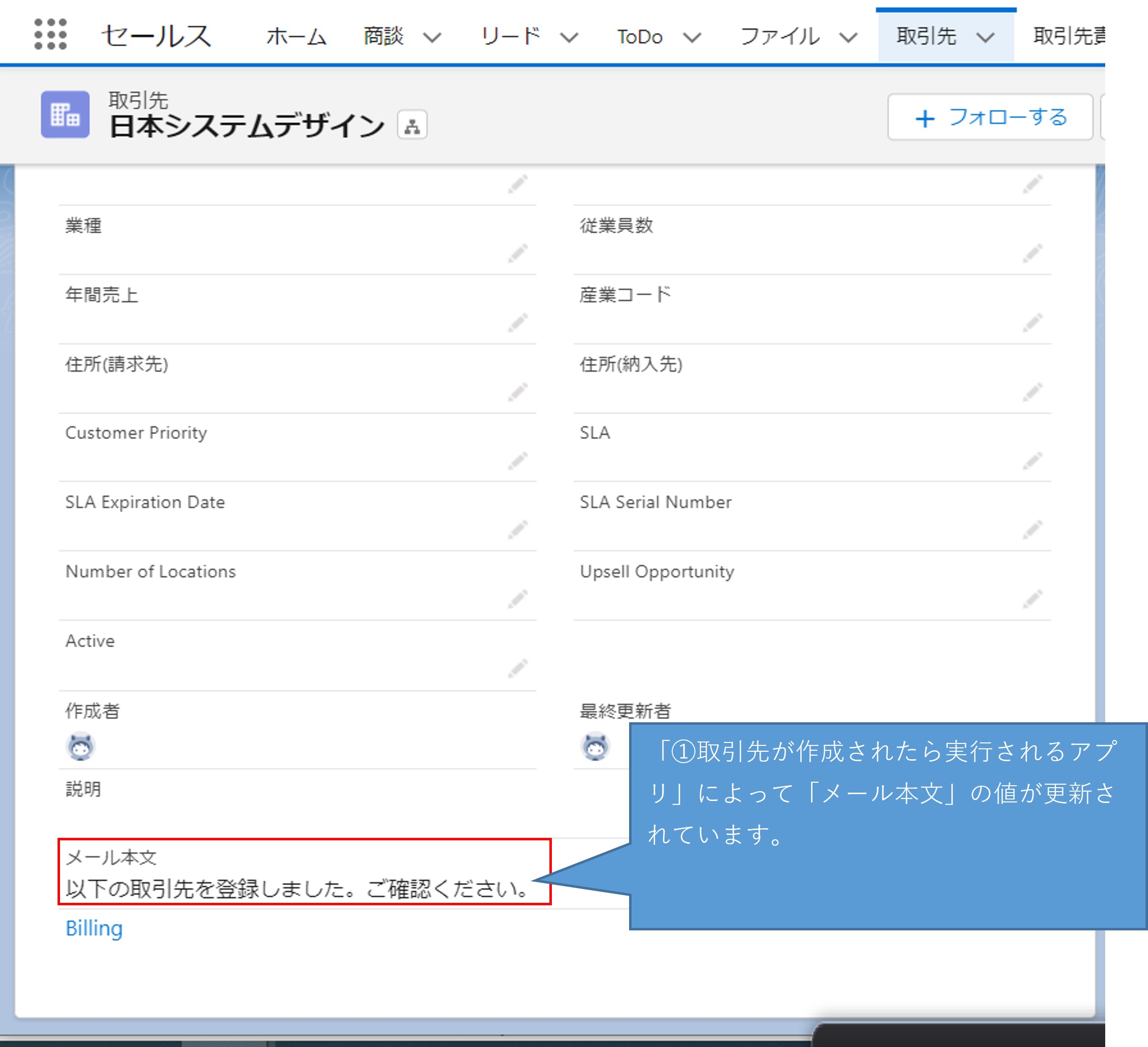

取引先が作成されたら実行されるアプリ その1

作成された取引先データを更新するフローです。

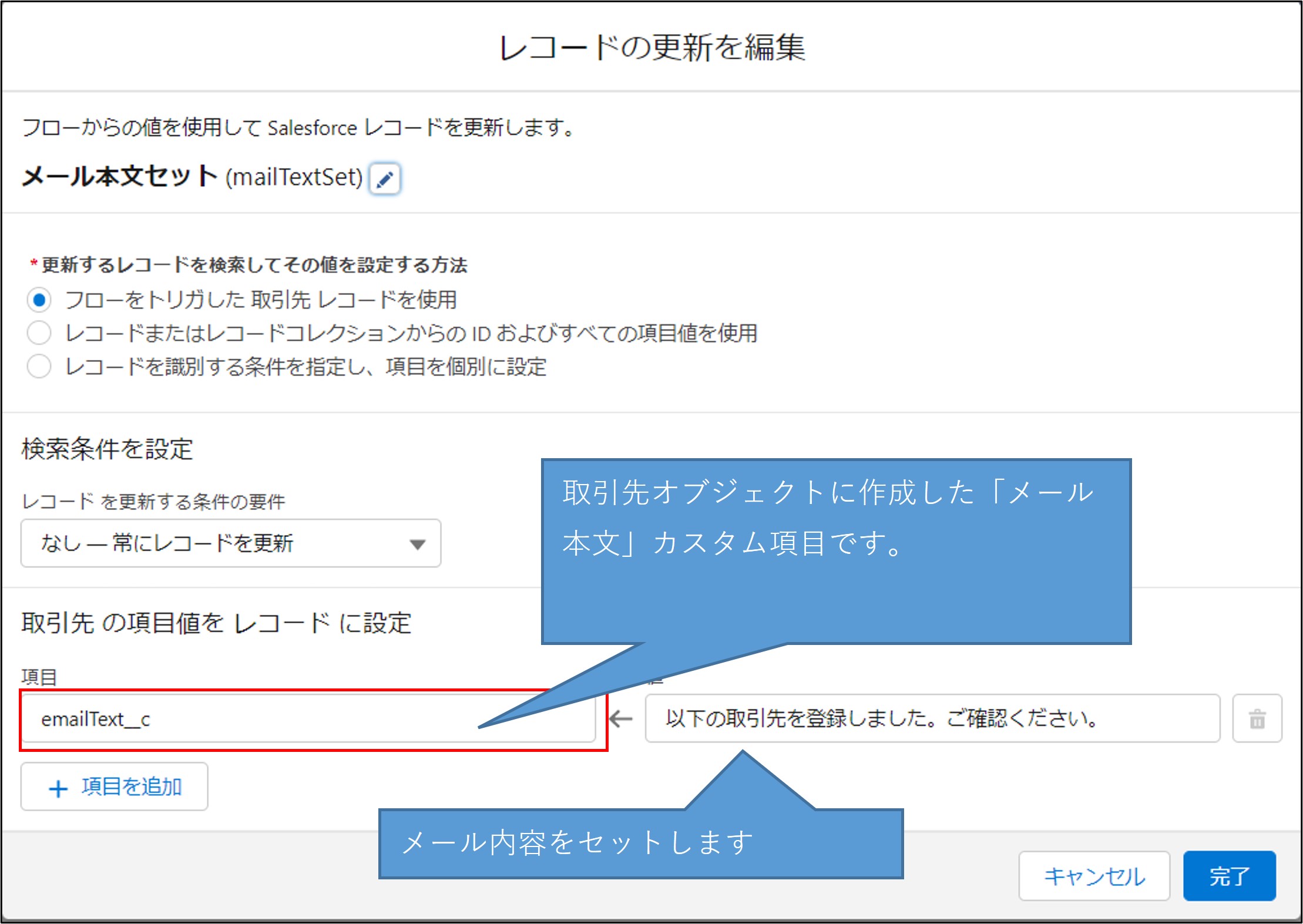

取引先の「メール本文」というカスタム項目(テキスト型)に「以下の取引先を登録しました。ご確認ください。」という固定値をセットします。

下記で説明する②のアプリで「メール本文」の値をメールテンプレートにセットしメールを送信します。

「メール本文セット」トリガの設定内容です。

保存する際、実行順に「1」を設定します。

取引先が作成されたら実行されるアプリ その2

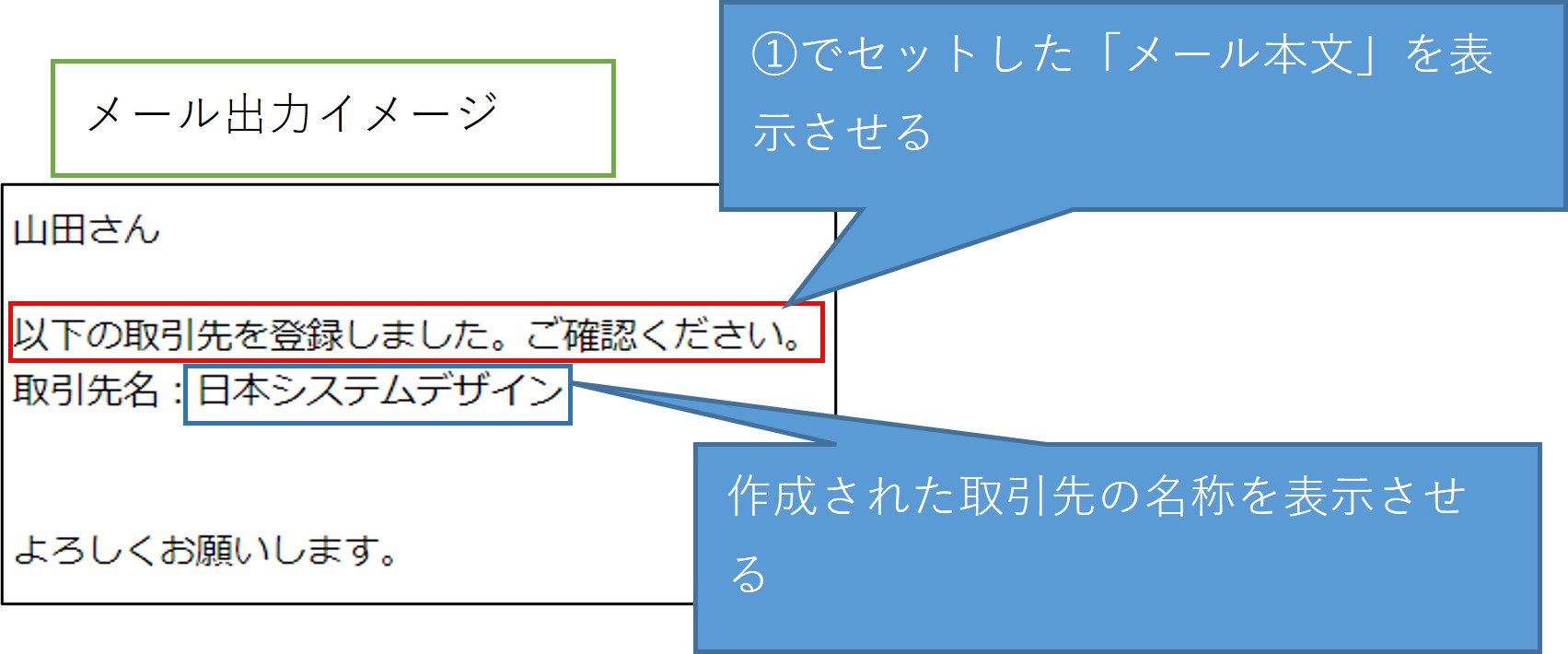

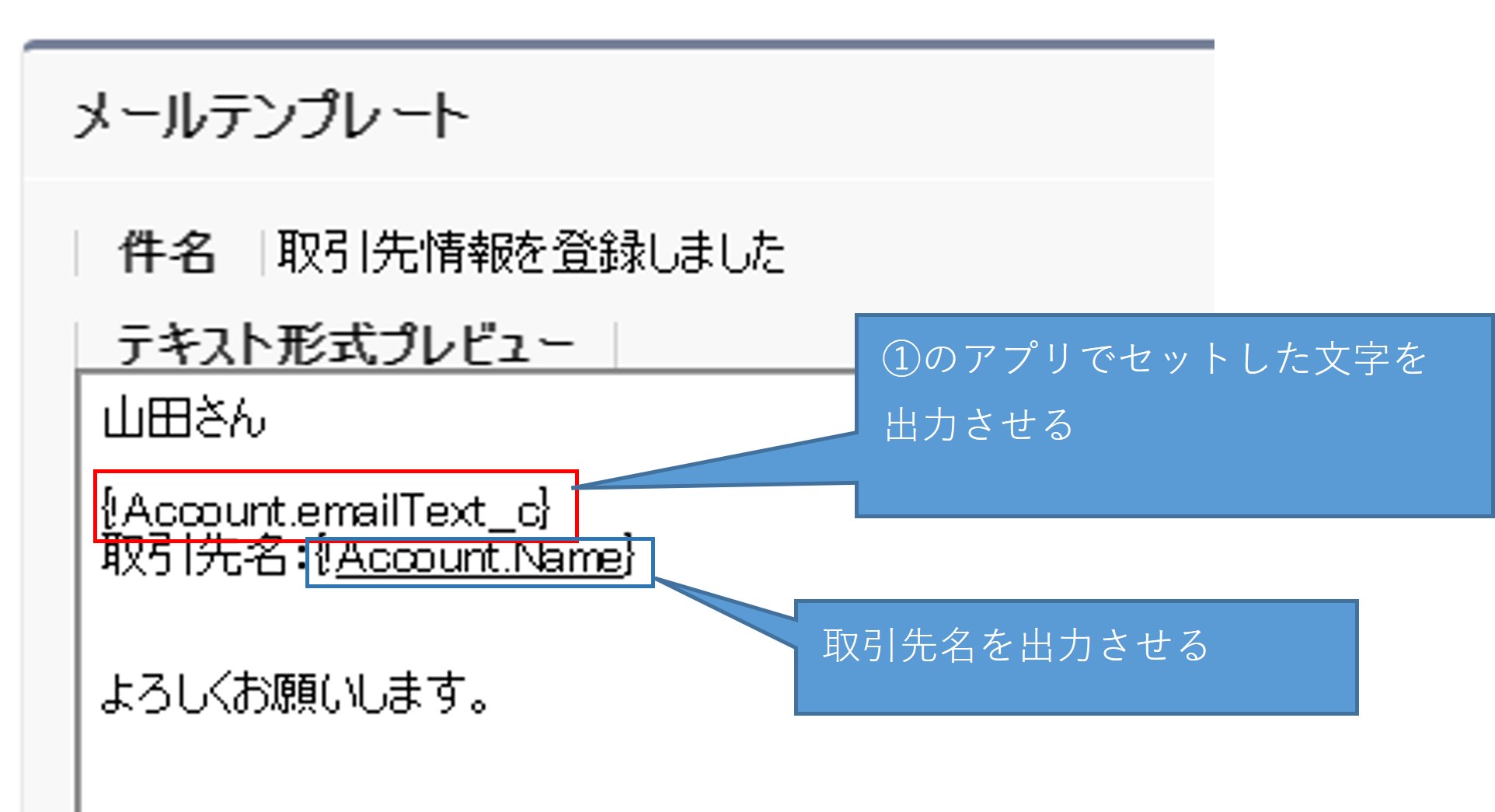

取引先の「メール本文」と「取引先名」をメールテンプレートにセットし、メールする機能です。

※枠で囲んだ以外の文字は固定です。

メールテンプレート

保存する際、実行順に「2」を設定します。※①のアプリの後に実行する

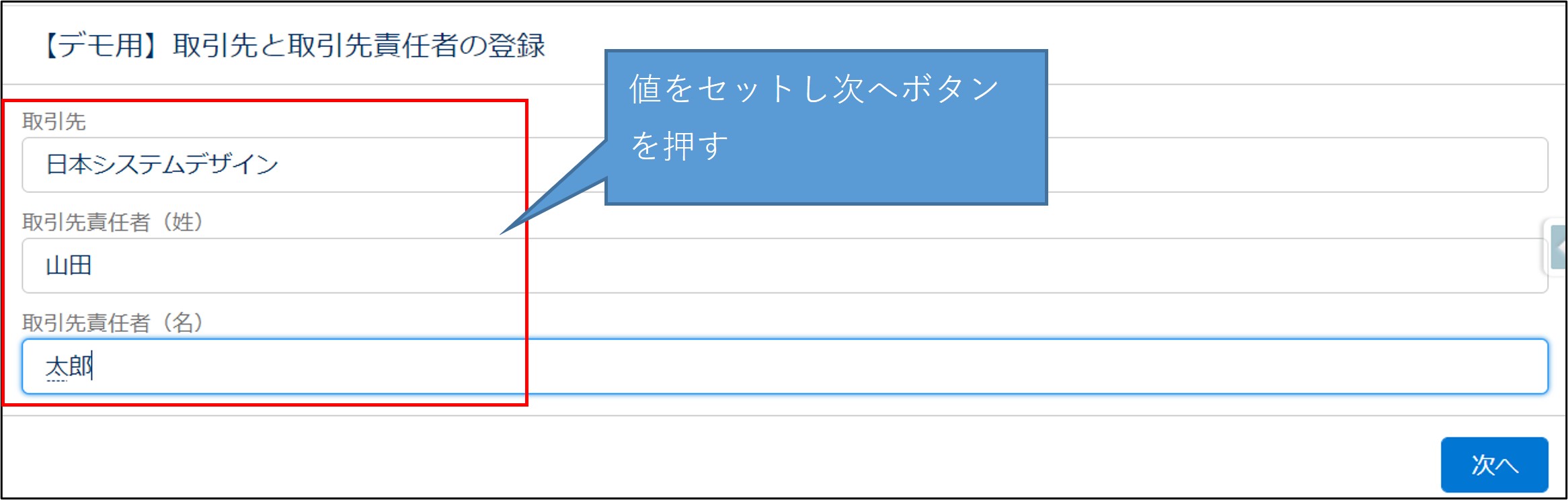

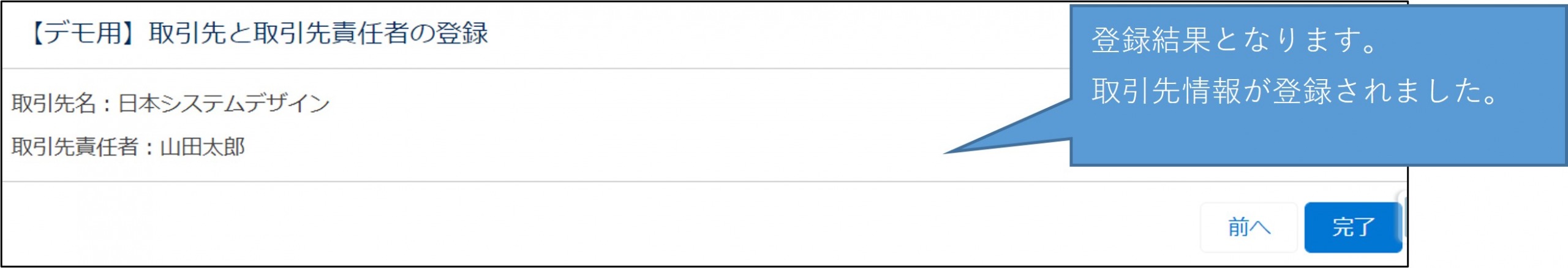

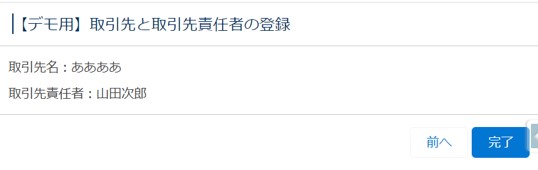

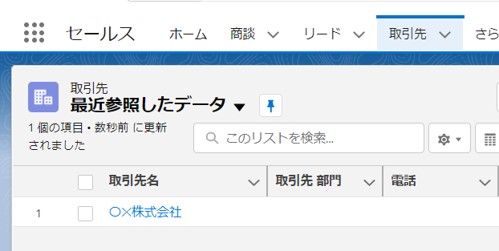

では取引先を登録してみます。

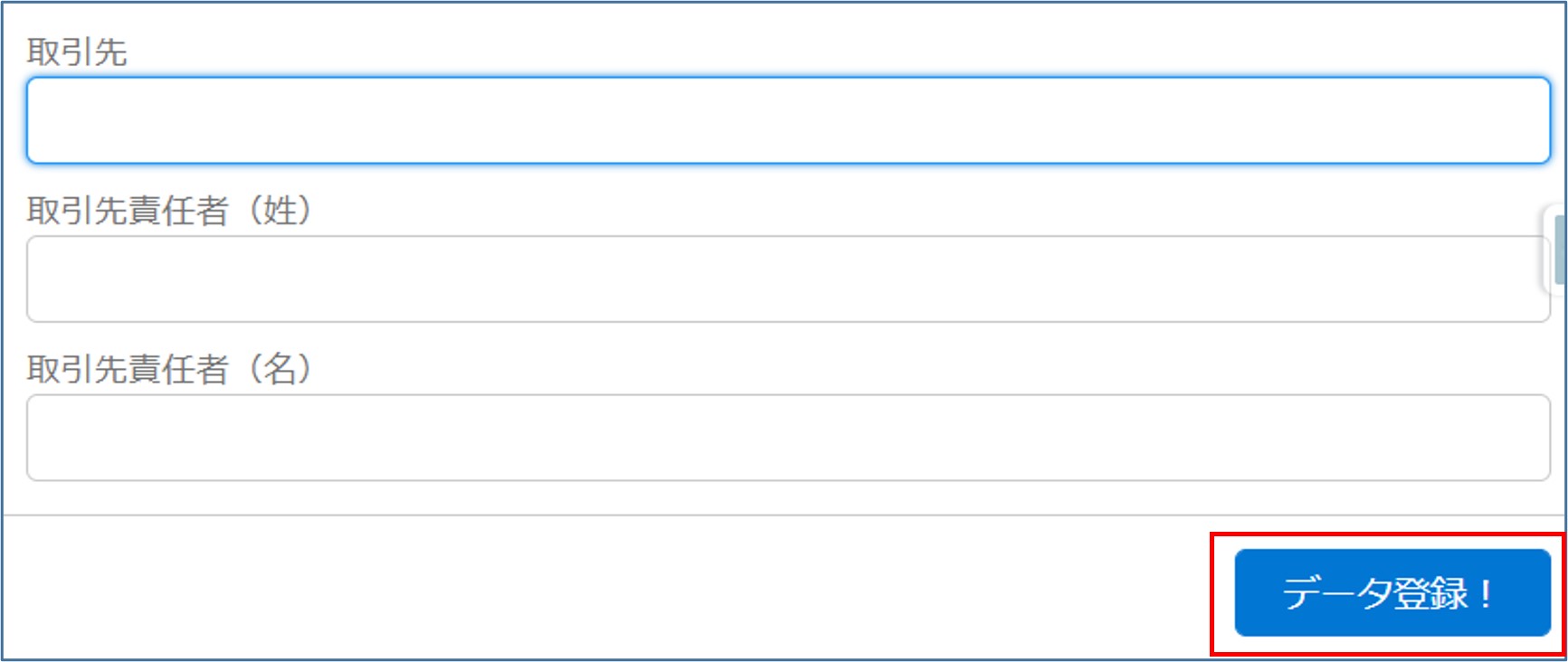

データ登録用のアプリを作りましたので、それを使って登録します。

※画面仕様

「取引先」でセットされた取引先名を取引先オブジェクトに登録する

「取引責任者(姓)」と「取引責任者(姓)」でセットされた値を取引先責任者オブジェクトに登録する

取引先に登録されたデータです。

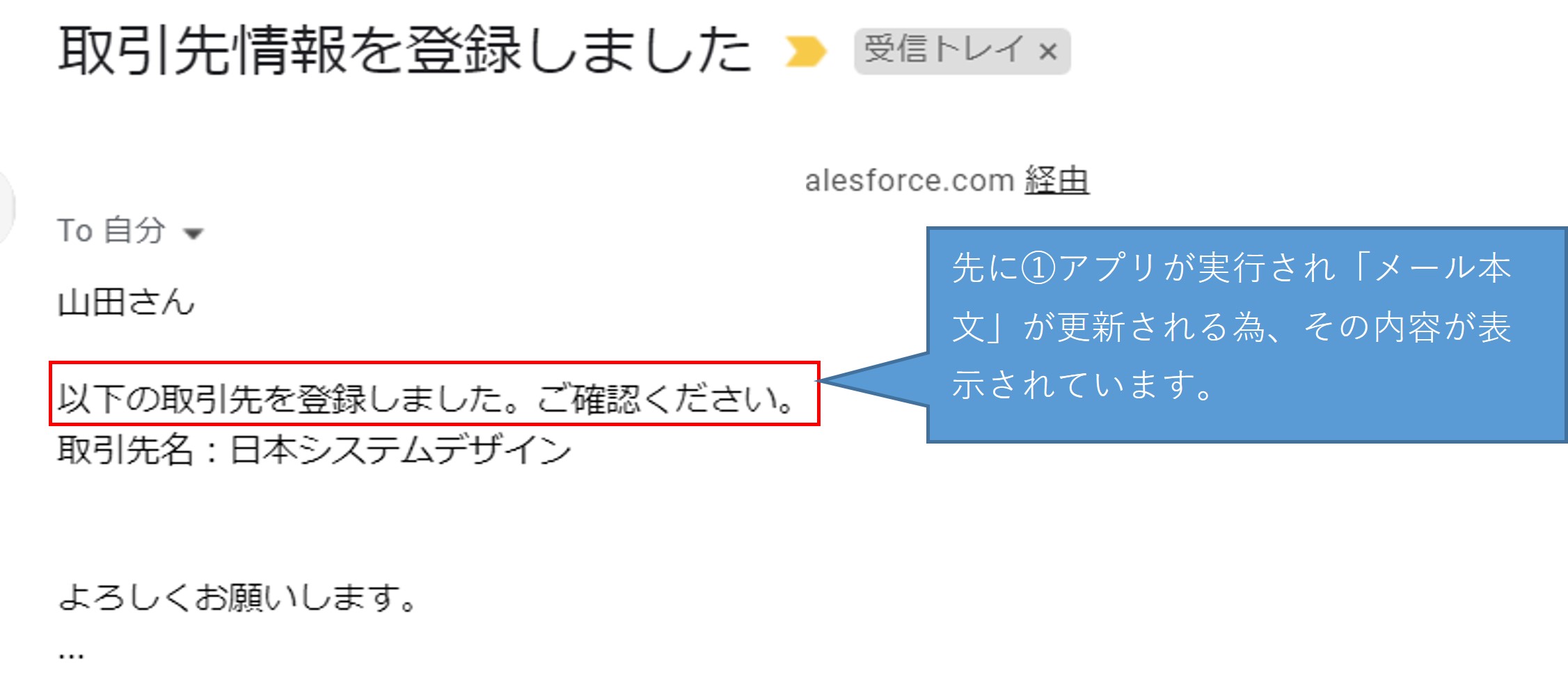

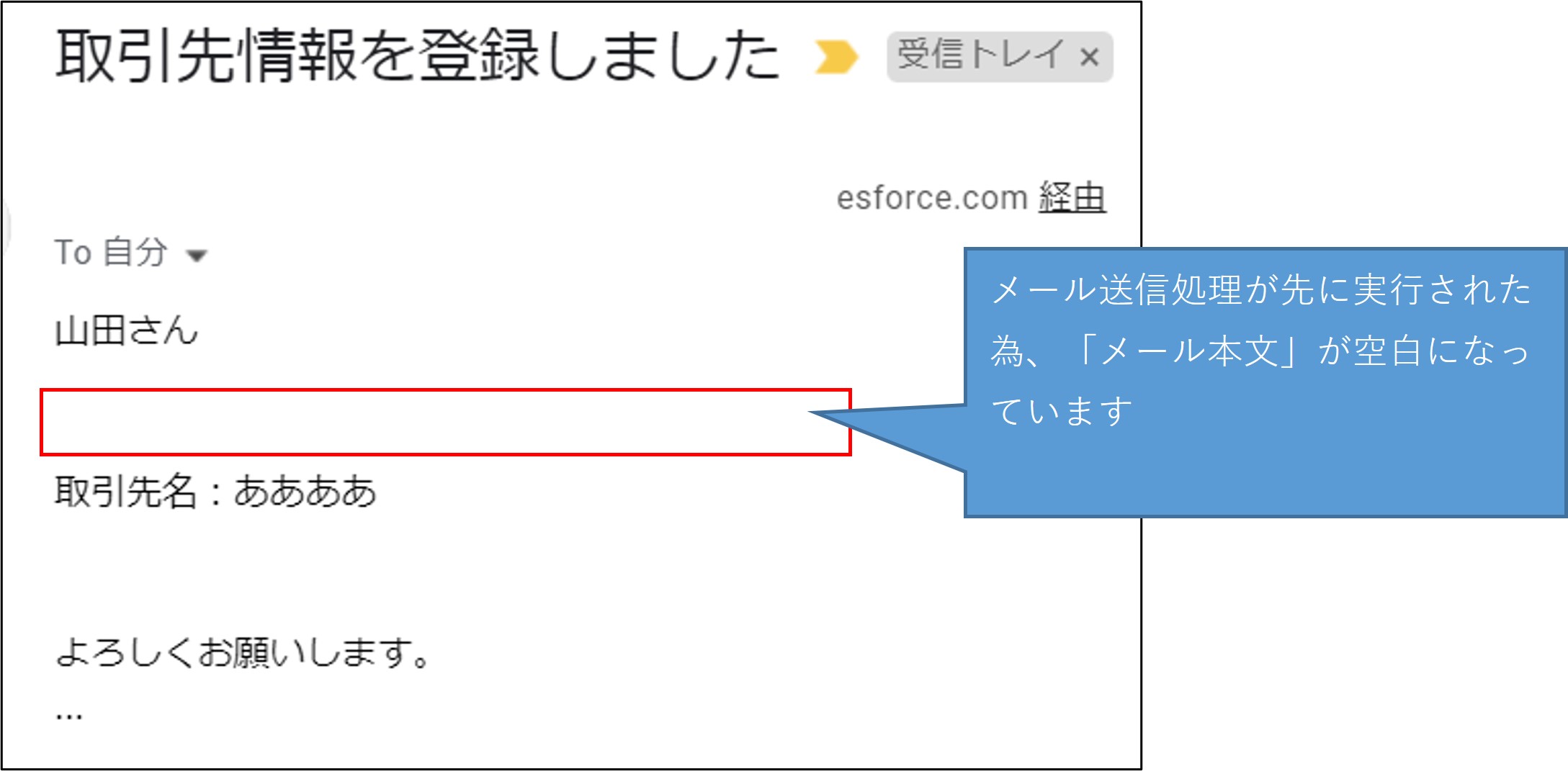

以下はメール送信レコードトリガフロー(②取引先が作成されたら実行されるアプリ)によって送信されたメールです。

上記の結果のとおり、最初にデータ更新のフローが実行し「メール本文」が更新されその後にメール送信フローが実行されていることがわかります。

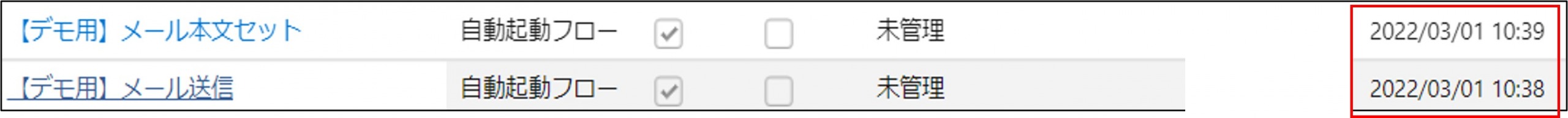

では次に実行順の設定値を空白にして実行してみます。

ちなみにメール送信処理の方が日付が古いので メール送信⇒メール本文セット の順で実行されるはずです。

登録画面でデータを登録しました。

送信メールの内容を見てみましょう。

このように実行順を設定していなければ、レコードトリガーの作成順に実行されることになります。

以上、レコードトリガーフローの実行順設定についてのご紹介です。

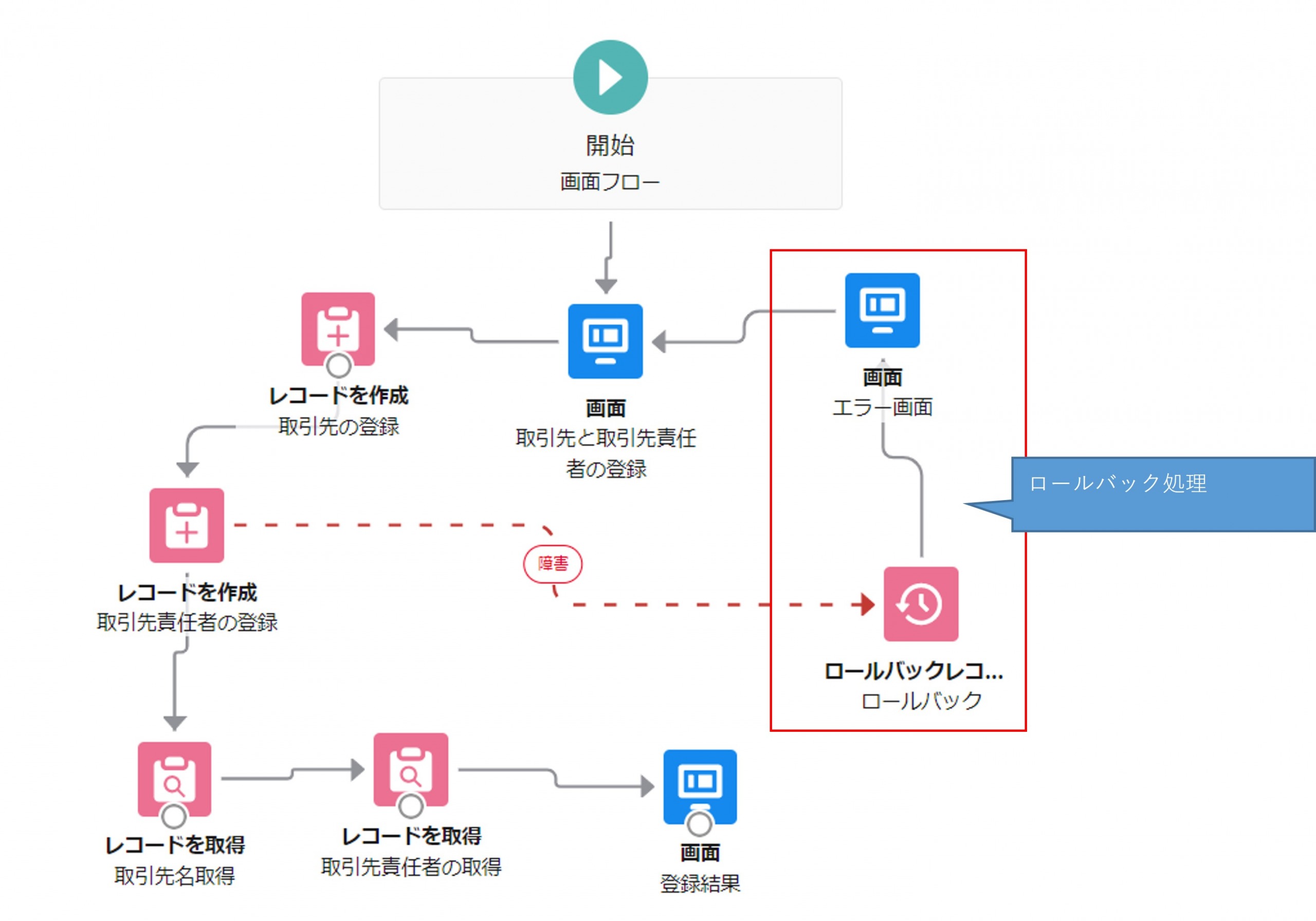

画面フローのロールバック機能

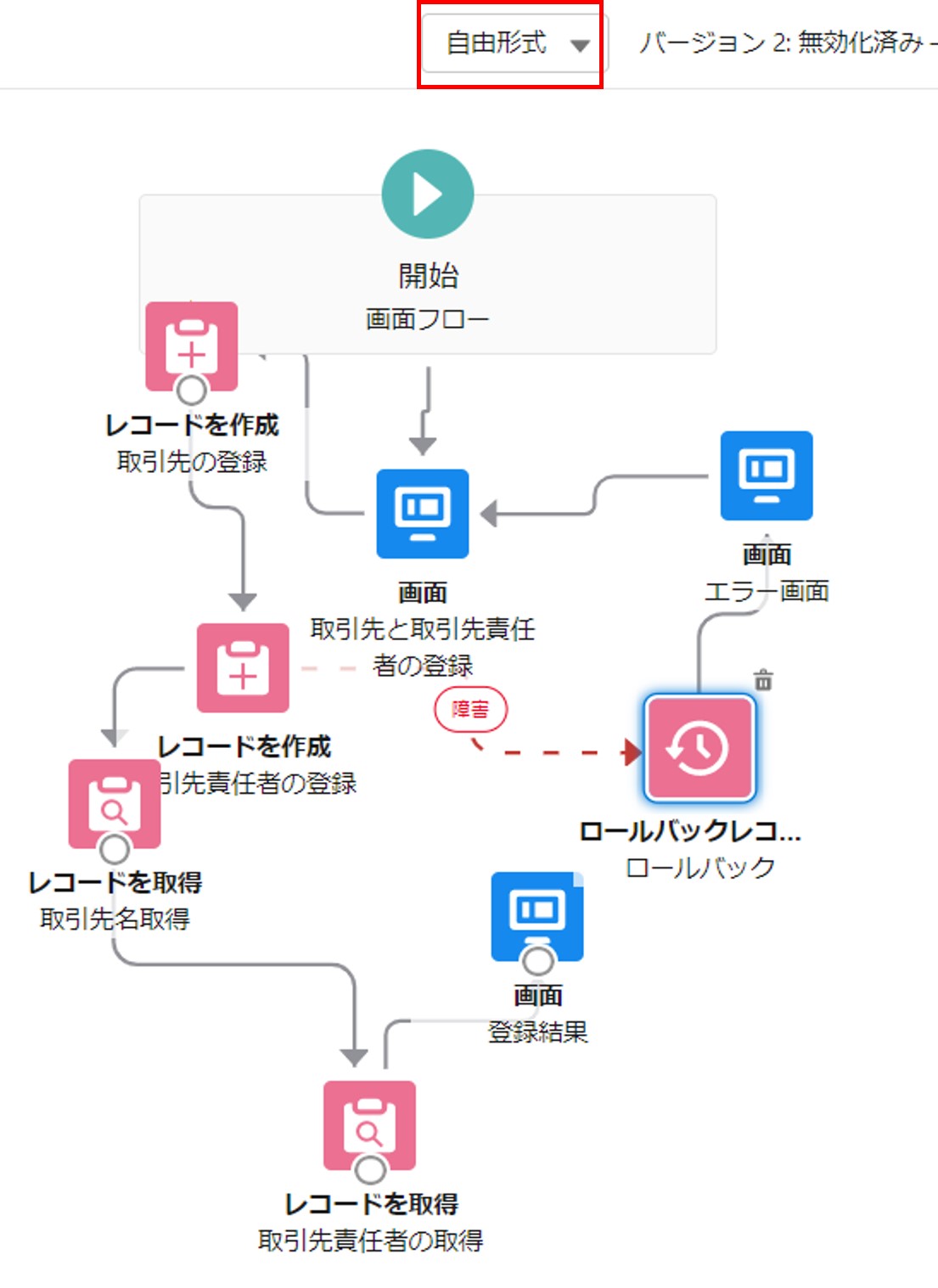

ちなみに今回 取引先情報を登録するのに使用した画面フローは以下となります。

既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、Winter’22のリリースでフローにロールバック機能が実装されました。

上記の画面フローを見て頂くとわかりますが、取引先責任者の登録処理で障害が発生した場合にロールバックを行うようにしています。

このロールバック機能をちょっとだけご紹介します。

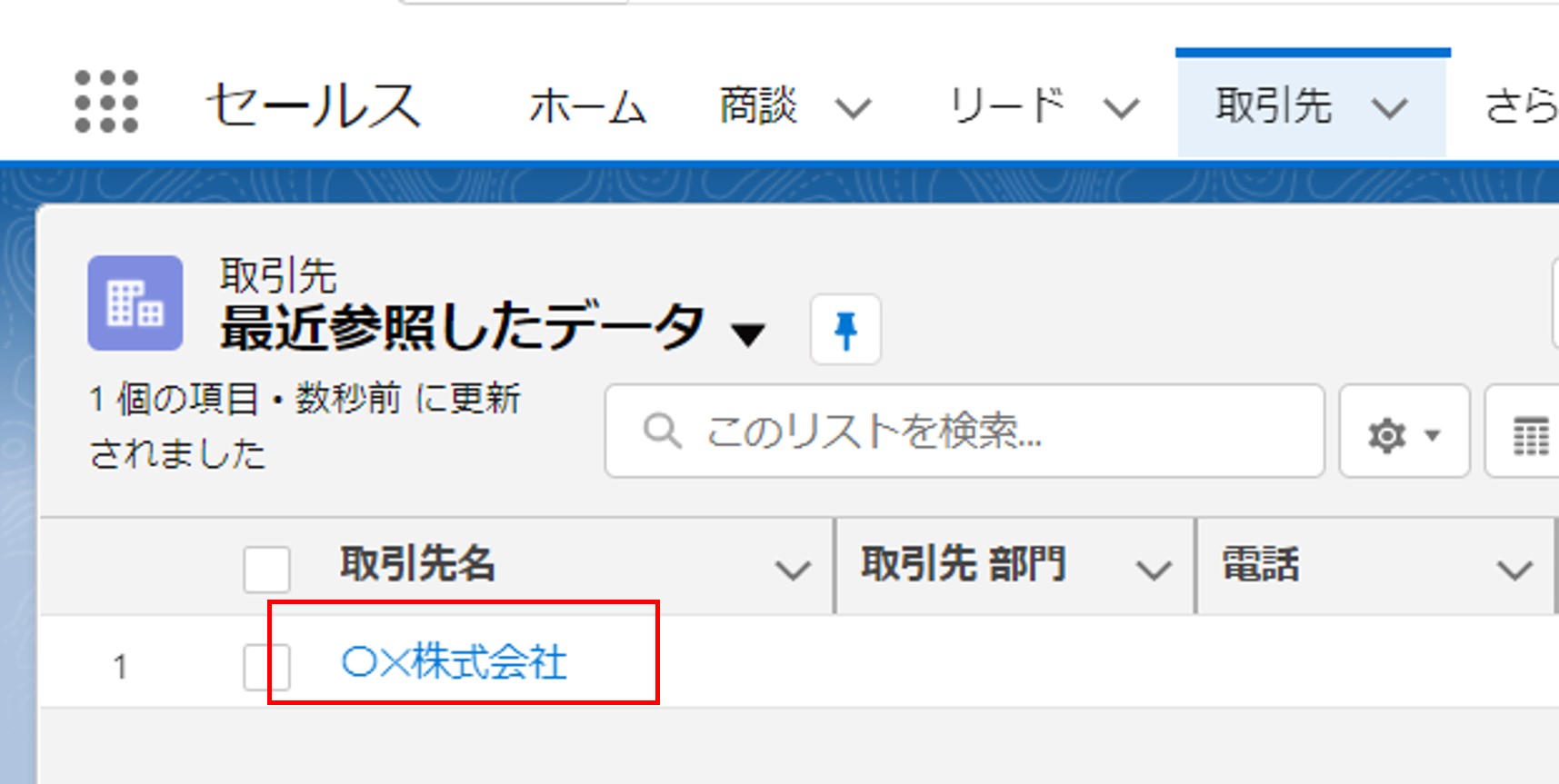

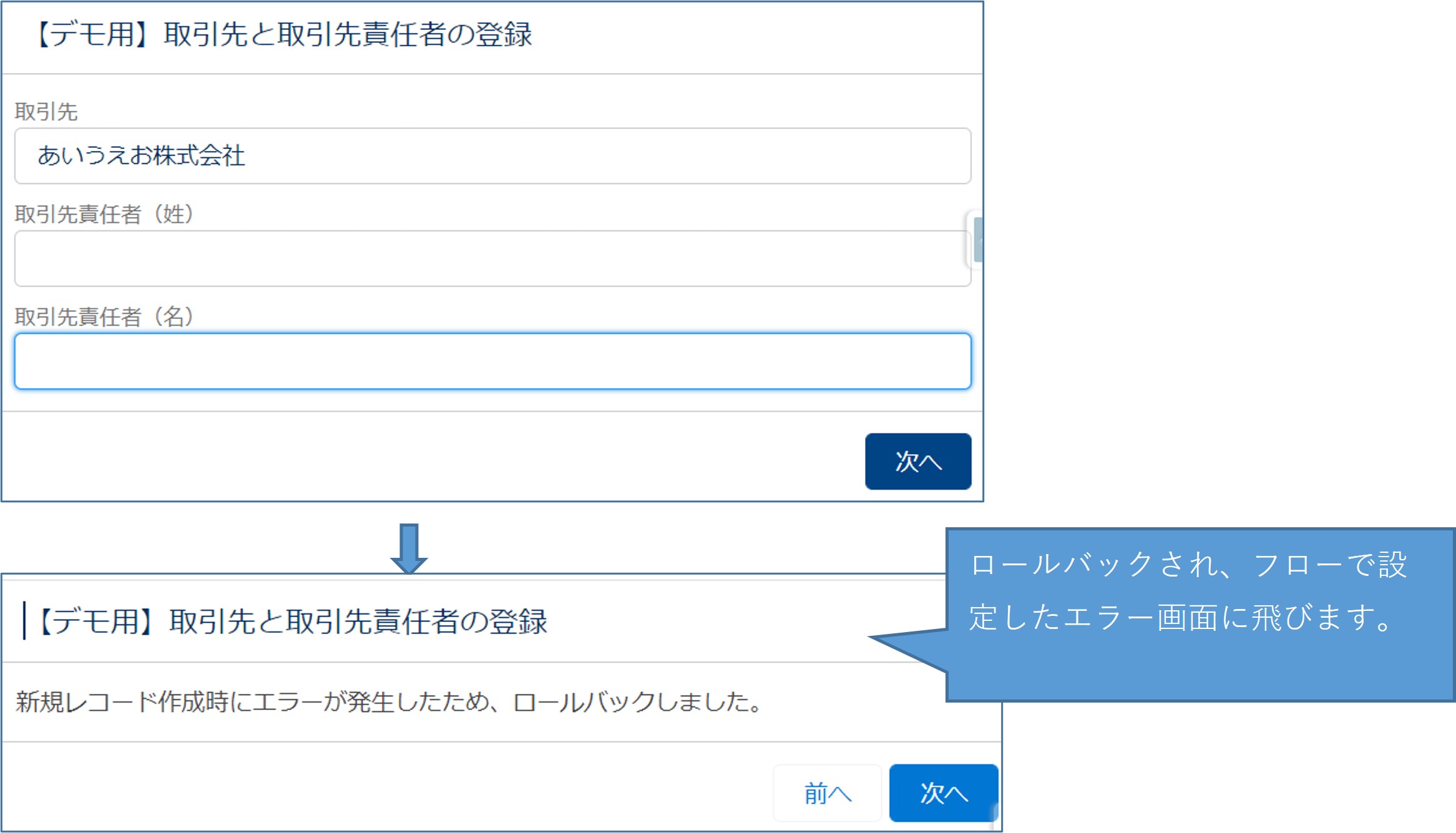

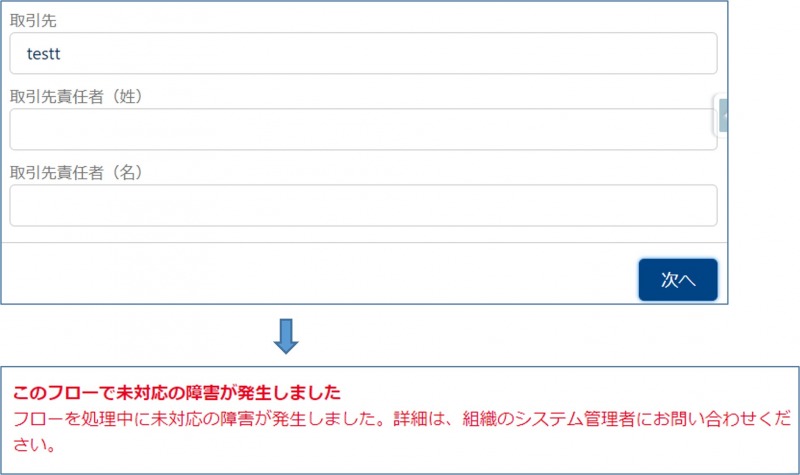

入力画面で取引先名と取引先責任者をセットして実行した場合、以下のように正常に登録できます。

登録された取引先データ

しかし以下のように取引先責任者を空白にして実行した場合、エラーになります。

※取引先責任者の姓は必須項目です。

ロールバックされた為、データも登録されていません。

ちなみにロールバック処理を入れていないと以下のようなエラーになります。

この時にもロールバックされデータが登録されることはないのですが、どこでエラーになったのかわかりづらい結果となります。

このロールバック処理を設定することで、どこでエラーになったか判断し易くなります。

とても有難い機能ですね!

その他、spring’22の追加された新機能のいくつかをオマケで紹介したいと思います。

フロー画面フッターのボタン表示ラベルの翻訳とカスタマイズ

Flow Builder で [前へ]、[一時停止]、[次へ]、[完了] ボタンの表示ラベルテキストをカスタマイズできるようになりました。

また、ボタンの表示ラベルテキストを他の言語に翻訳することもできるそうです。

早速試してみましょう。

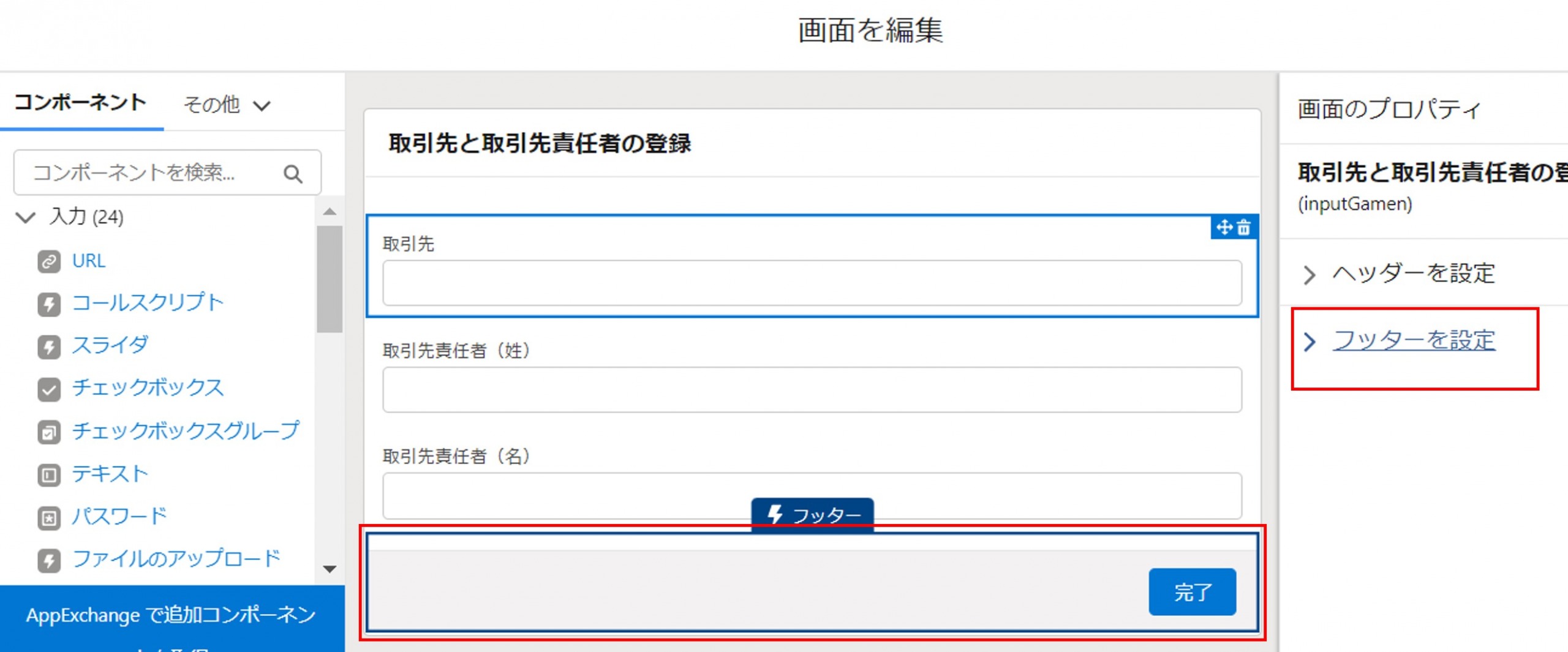

以下は画面フローの編集画面です。今回取引先情報登録で使用した画面フローです。

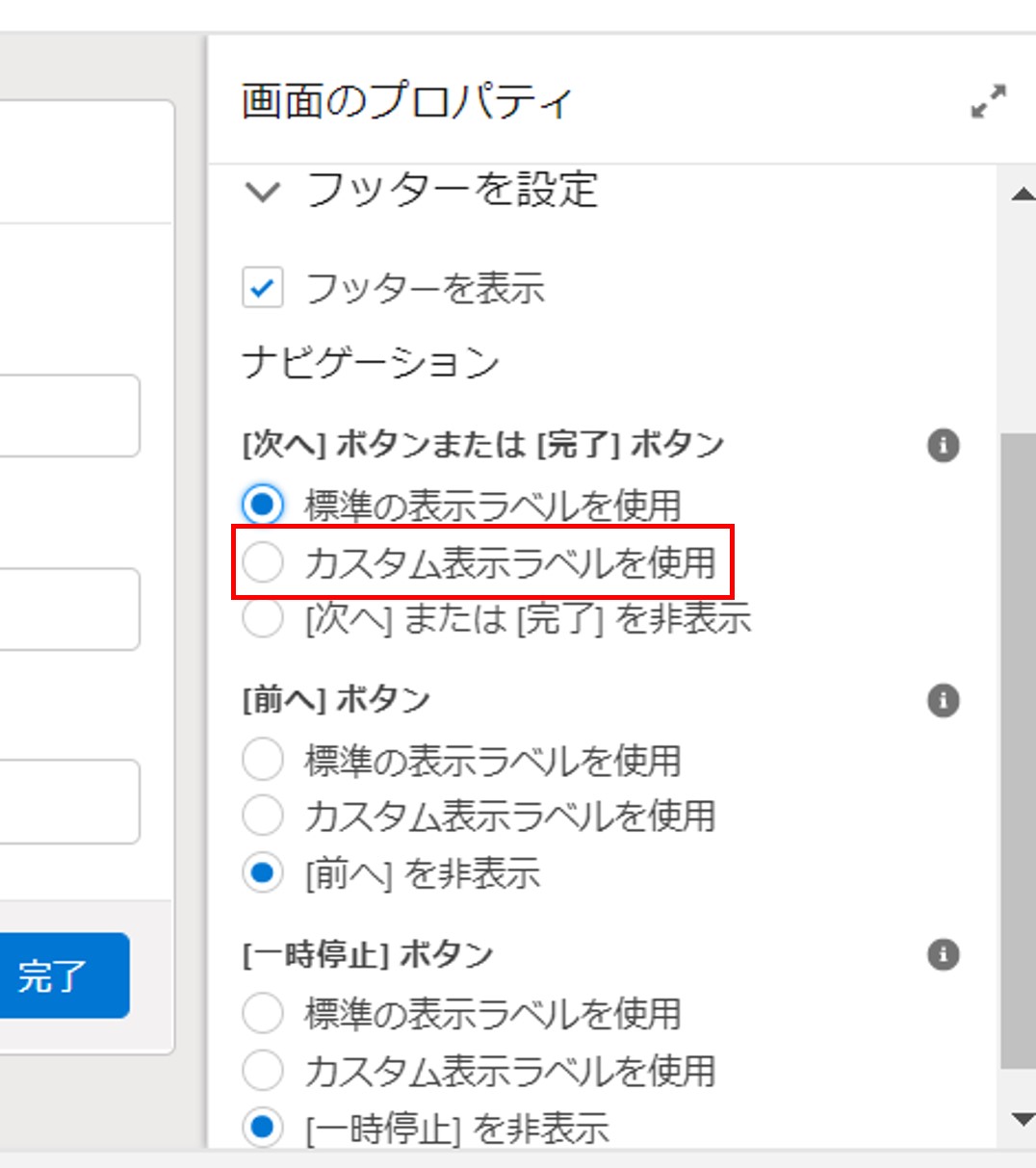

「完了」ボタンは標準のラベルですが、これをカスタマイズしてみましょう。

中央のフッターをクリックし、画面のプロパティの「フッターを設定」をクリックします。

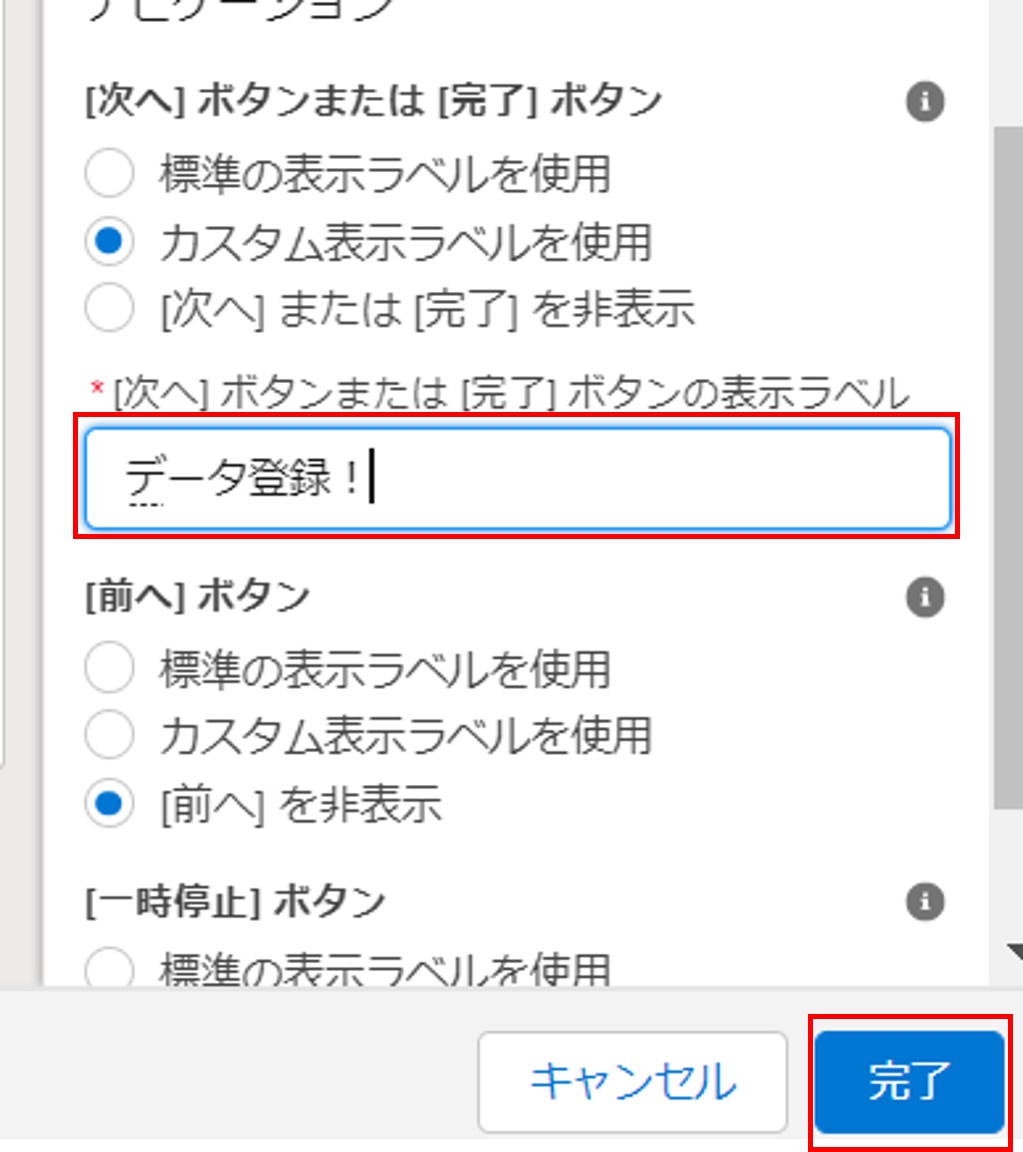

【「次へ」ボタンまたは「完了」ボタン】で「カスタム表示ラベルを使用」を選びます。

すると下に表示ラベルを入力するテキストボックスが現れますのでここに適当な文字を入力し、完了ボタンを押します。

画面を実行してみます。

完了ボタンがカスタマイズできました!

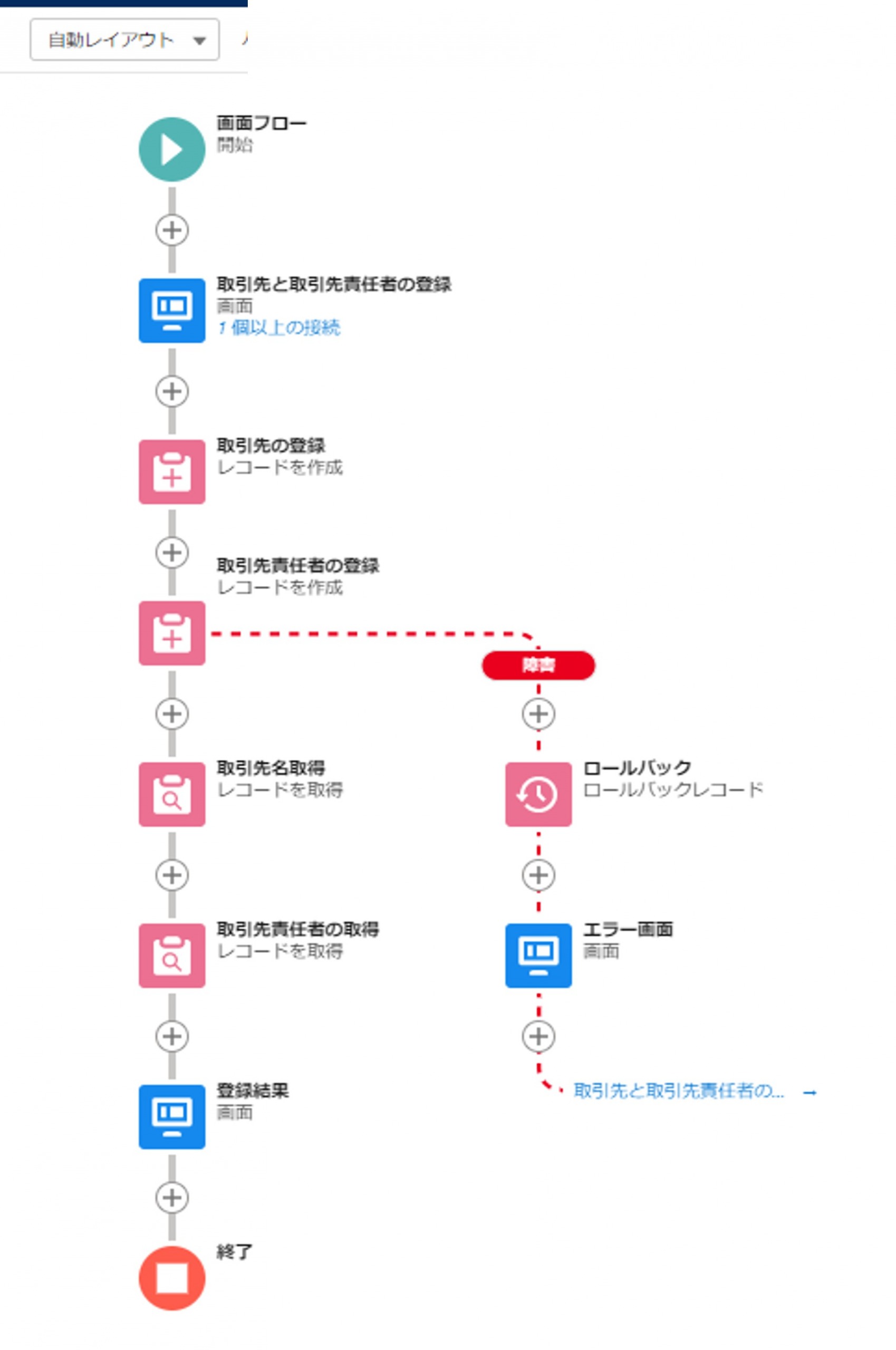

自動レイアウトでフロー要素を自動的に配置

フローのキャンバス要素が自動で整理されるようになりました。

以下は「自由形式」で表示されています。

これを新たにリリースされた機能「自動レイアウト」に変更してみます。

各要素の配置がいい感じで揃えられましたね。

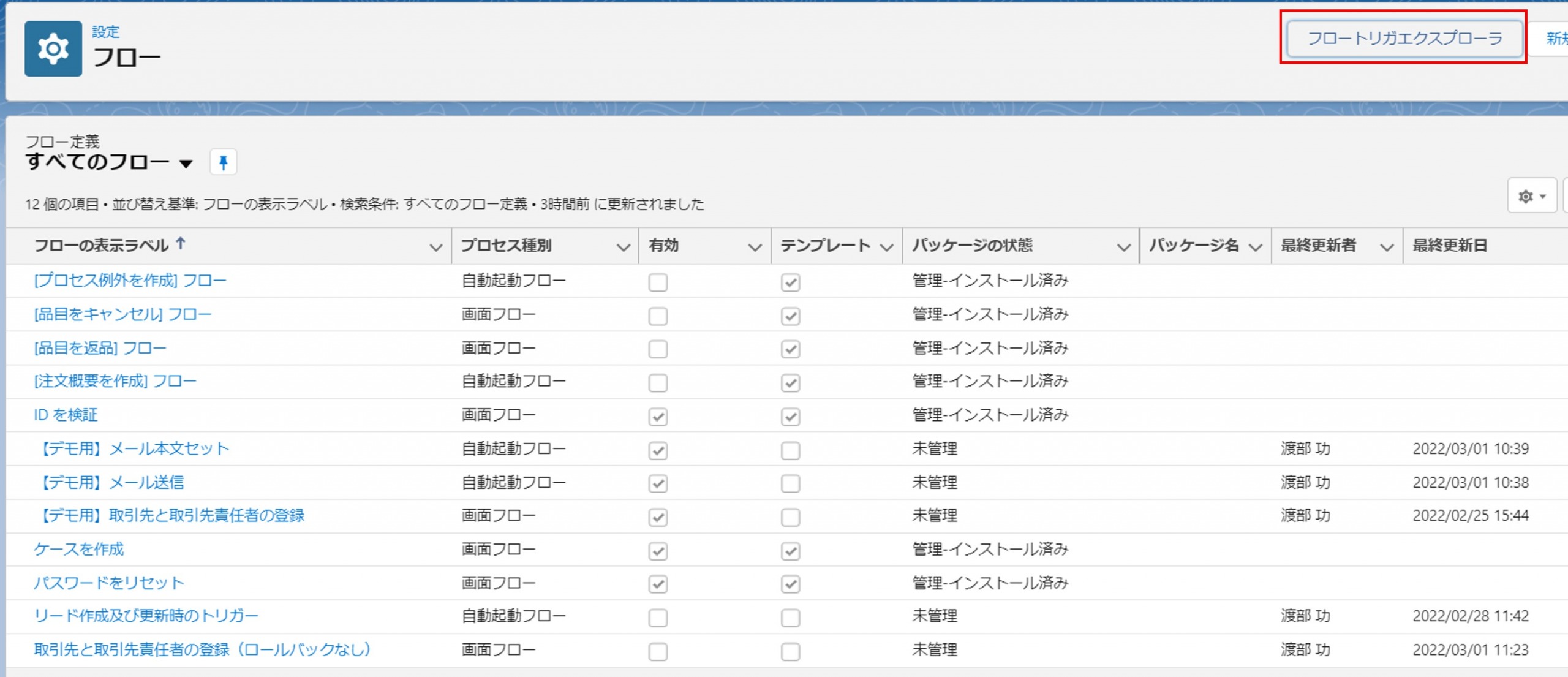

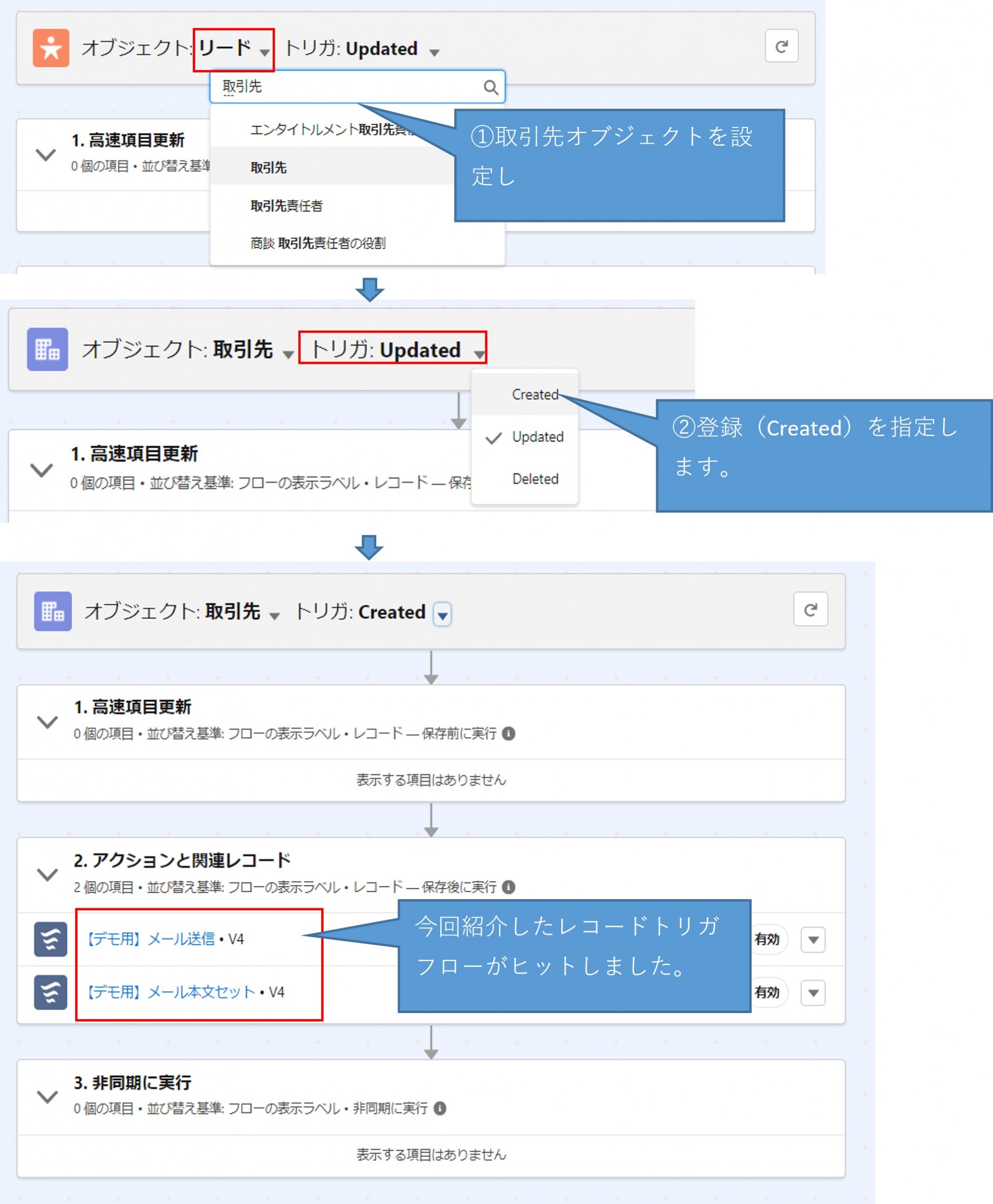

フロートリガエクスプローラを使用した 1 か所でのすべてのレコードトリガフローの視覚化

これは条件に合うフローを瞬時に表示してくれる機能となります。

フロートリガエクスプローラを早速使ってみます。

「設定」の「フロー」ページで「フロートリガエクスプローラ」をクリックします。

すると以下のエクスプローラが表示されます。

今回デモで使用した、取引先が登録された際に実行されるレコードトリガフローを検索してみましょう。

まとめ

「Salesforceのレコードトリガーフロー等の機能を解説」と題して、ご紹介してまいりました。Salesforceのレコードトリガーフローの新機能や実行順序の定義の機能もわかりやすくご説明してきました。ぜひ活用してみてください。

弊社ではSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

Salesforceはクラウドプラットフォームで全世界にリリースされているので、年3回程度のバージョンアップ があります。そこで、Salesforceバージョンアップ:Winter24の新機能や時期・スケジュールをご紹介していきたいと思います。そして、Sandboxのバージョン違いから思わぬ問題が発覚し、対処した方法もご説明していきます。

Salesforceバージョンアップ Winter24 機能や時期・スケジュールをご紹介

SalesforceのバージョンアップにあたるWinter ’24は、2023年10月15日(日本時間)の時期に、Salesforce環境下で完了しました。今後のバージョンアップの時期やスケジュールは、Salesforceから発表されていくので、最新情報をキャッチしていきましょう。

Winter ’24の主な新機能や改善ポイントは以下の通りです。

Account Engagement(旧Pardot)の強化

マーケティングオートメーション機能の強化、パーソナライゼーションの向上などのマーケティング支援を効率化する機能がリリースされました。

Commerce Cloudの機能拡充

オムニチャネル在庫、B2Bコマース、D2Cコマースなどのeコマース機能が強化されました。

Tableauの改善

Tableauとデータ分析ツールとの連携が強化されました。

Slackの改善

Slackと共同作業ツールの連携が強化されました。

その他にもLightning ダッシュボードの所有権移行、 セキュリティ機能や開発者向けの機能拡充が行われています。

詳しい情報は以下のサイトをご参照ください。

Salesforce サクセスナビ Winter ’24リリース注目の新機能

https://successjp.salesforce.com/security-operation/winter24

Sandboxのバージョン違いが発覚!対処方法を発見

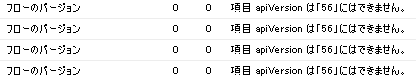

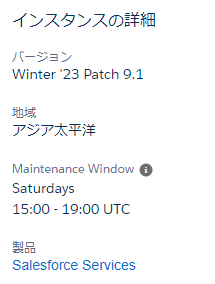

Winter ’24の新機能をご紹介してきましたが、Winter’23の時のトラブル対応についてお話します。時期は2022年9月のことです。本番リリースを控え、そろそろ手順確認のために環境作ってリリースのリハーサルでもしようかと思っていた時に不具合が起きました。

本番環境を作ってリリースしたところ下記のようなエラーメッセージが出ました。

そこで、SandboxのバージョンはWinter’23になっていたはずだが・・と思いつつもバージョンを確認することにしました。みなさまもご存じの通り、設定>組織情報でインスタンスを確認し、Salesforce Trustで各インスタンスの状態が確認できます。

そして、Sandboxのバージョンを調べてみた結果が下記の通りでした。

なんと、Sandboxのバージョン違うことが判明しました・・(泣) 大変な状況になってしまった・・と思いましたが、少しスケジュールに余裕があったので、バージョンが揃ってから再度リリースできました。しかし、原因を追究していくと次のような注意事項を見つけ、対処方法を発見しました。

Sandbox の場所は、最新の更新のタイミングによって決まります。ほとんどの場合、Sandbox を更新すると、その Sandbox はプレビューインスタンスに移動します。ただし、Sandbox プレビュー期間中 (通常は本番リリースの 4 ~ 6 週間前) に更新された Sandbox は、非プレビューインスタンスに移動します。プレビュー Sandbox があり、それをそのまま保持したい場合は、Sandbox プレビュー期日後に更新しないでください。不注意でアップグレードを失ってしまう可能性があります。

この注意事項が原因で、Sandboxのバージョンが違っていました。つまり、ちょうどメジャーアップデートの直前にSandboxを作ったために、開発用環境はプレビューインスタンス、リハーサル用環境は非プレビューインスタンスになってしまったというわけです。

Salesforceメジャーアップデートの直前は、リリース周りにも気を払っていきましょう。

まとめ

「Salesforceバージョンアップ メジャーアップデート時に問題発覚!」と題して、ご紹介してまいりました。Salesforceバージョンアップ Winter‘24の機能や時期・スケジュールも解説してきました。

そして、Sandboxのバージョン違いから問題が発覚し、対処方法が発見できました。みなさんもメジャーアップデート前後のリリース時には、最新の注意を払って進めていきましょう。

弊社ではSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

Salesforce のApexとは、どんなものなのでしょう? Javaに似ているプログラミング言語のようなイメージがありますが、実際に簡単に使えるのでしょうか? そこで、SalesforceのApex入門編として特徴やメリットを整理しながら、ファイルを作成してフォルダに格納する方法をご紹介していきます。

SalesforceのApexとは? 特徴とメリットを解説

SalesforceのApexとは、Javaに似た構文を持つSalesforceプラットフォーム上で動作するオブジェクト指向のプログラミング言語のことです。Javaなどのプログラミング経験者にとっては、習得しやすい開発言語と言えるでしょう。

SalesforceのApexの特徴には以下の5点が挙げられます。

- Salesforceでの機能拡張

- トリガー

- バッチ処理

- Visualforce

- REST API

Salesforceの標準機能では実現できない複雑な自動化やビジネスロジックを、Apexを使えば簡単に実装することができます。

レコードの挿入、更新、削除のようなイベントが発生した時に、自動的にApexコードを実行できます。

大量のデータを一括で処理するバッチ処理を作成することができます。バッチスケジュールを組めたり、バッチを手動で実行できたりします。

Salesforce独自のUIフレームワークであるVisualforceと組み合わせることで、柔軟なユーザーインターフェースを自由に作成することができます。

外部のクラウドサービスやエコシステムと連携するためのREST APIを作成できます。

Apexを使うと様々なメリットがあります。Salesforceを自社業務に合わせるための柔軟なカスタマイズが可能であり、手作業で行っていた業務を自動化すれば、生産性を向上させることができます。また、複雑なロジックも効率的に実装できるので、とても便利です。では、実際にSalesforce Apexを使ってみたいと思います。

Apex入門編 ファイルを作成してフォルダに格納しよう

では Apexの入門編として、Apexでファイルを作成する処理についてご紹介していきます。

まずはこちらのコードをご覧ください。

//格納するライブラリの取得

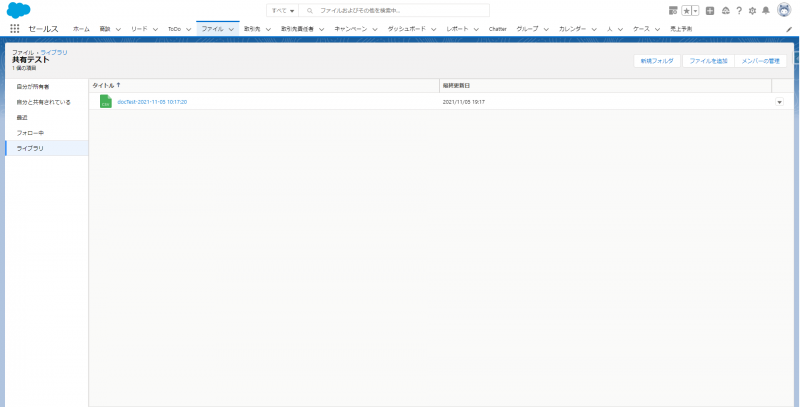

ContentWorkspace cw = [SELECT Id FROM ContentWorkspace WHERE Name = '共有テスト' LIMIT 1];

//タイトル

String documentName = 'docTest-'+ Datetime.now();

//本体

String documentBody = 'テスト,csv';

Blob bodyBlob = Blob.valueOf(documentBody);

//ファイルの生成

ContentVersion doc = new ContentVersion(

Title=documentName,

PathOnClient =documentName + '.csv',

VersionData = bodyBlob,

FirstPublishLocationId = cw.Id

);

insert doc;

この結果、下の画像のようにライブラリのフォルダにファイルが格納されます。

下記に、詳しく解説していきます。

- ContentWorkspace

ファイルを格納するライブラリのsObject名。

ファイル本体のsObject。正確には連動してContentDocumentが作成され、そのバージョン1になる。

ファイル名

ファイルの拡張子を含む完全パス

ファイルの中身

ファイルの共有先。今回はライブラリを指定したのでライブラリに格納されている。

取引先などのオブジェクトを指定した場合、「メモ&添付ファイル」リストに表示されていますが、添付ファイル(Attachment)ではなくドキュメントの共有先(ContentDocument→ContentDocumentLink)の扱いというところがちょっと注意を要するポイントと感じました。

以上が、SalesforceのApexで作成したファイルの格納方法についてのご紹介でした。

まとめ

「SalesforceのApex入門編 ファイルを作成してフォルダ格納する方法」と題して、ご紹介してまいりました。SalesforceのApexは、Salesforceをよりよく活用するために便利なツールです。プログラミング経験者であれば、比較的短期間で習得することができます。

Salesforceのオブジェクト、フィールド、レコードなどの基本的なポイントを理解し、Javaの文法と比較しながら、SalesforceのApexの文法を習得してみましょう。Salesforceの機能を拡張し、自社業務に最適なシステムを構築したいと考えている方は、ぜひApexを勉強し、習得してみてください。

弊社ではSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

現在、セールスフォース内では、ワークフロールール・プロセスビルダー・フローと自動化ツールが複数存在しています。そして、自動化ツールのうち、ワークフロールール・プロセスビルダーの廃止がSalesforceから公式に発表されています。それとほぼ同時期に、廃止予定の2つのツールをフローに移行するためのツールが発表されています。そこで今回は、その移行ツールであるMigration to Flowについて具体的な手順や作業を紹介いたします。

Migration to Flowとは?

Spring’22の新機能リリースとして、Migration to Flow(Beta)が追加されました(TrailheadのPlaygroundでも使用できます)。 Migration to Flowを一言で説明すると、ワークフロールール・プロセスビルダーをフローに変換するツールです。

今後、ワークフロールール・プロセスビルダーは新規作成が不可となる(編集もできなくなるかは不明)ことから、 廃止予定の2種で作成された自動化ルールを、今後も扱えるようフローに変換するために追加された機能となっています。

ワークフロールール・プロセスビルダーに関しての変更点は以下の通りです。

ワークフロールール・プロセスビルダーの変更点

- 新規作成が不可となる。

- 作成済みのものに関してはそのまま使用することは可能(編集ができるかは不明)。

- フローへの移行ツールをリリース予定。

この中でも影響が大きそうなのは、新規作成が不可になること、そして、編集が可能であるかどうかではないでしょうか。 そこで、今後も確実に新規作成および編集が可能なフローへの移行を容易にするため、移行ツールがリリースされています。 注意点ですが、現在リリースされている移行ツールはベータ版であり、変更先のフロー自体もアップデート予定である点に注意してください。

リリース時期と自動化ツールの廃止時期はいつから?

Migration to Flowのベータ版はすでにリリースされていますが(22/2月 現在)、全体のスケジュールは下記のように発表されています。

Salesforceワークフローの廃止スケジュール

- ワークフロールールからフローへの移行ツールの追加(Spring’22)

- プロセスビルダーからフローへの移行ツールの追加(Summer’22)。

- 新規のワークフロールール及びプロセスビルダーの作成機能の停止(Winter’23)

最初にワークフロールールからの移行ツールがリリースされ、その後、Summer’22にプロセスビルダーの移行ツールがリリースされるといった形となっております。Salesforceワークフローの廃止スケジュールはこのような流れとなっています。

移行手順や作業 Salesforceワークフローアクションも解説

次に、ワークフロールールからフローへの移行の手順をご説明したいと思います(現時点ではプロセスビルダーからの移行に関してはまだリリースされていませんので)。 作業内容に関しては、非常に簡単な作業となっております。

1.移行前のワークフロールールの確認

最初に、移行する前のワークフロールールを確認しましょう。

「設定」 → クイック検索ボックスに「ワークフロー」を入力 → 「ワークフロールール」

ここでは、既存のワークフロールールを確認できますが、今回は新規のワークフロールールを作成したいと思うので、「新規ルール」をクリックします。

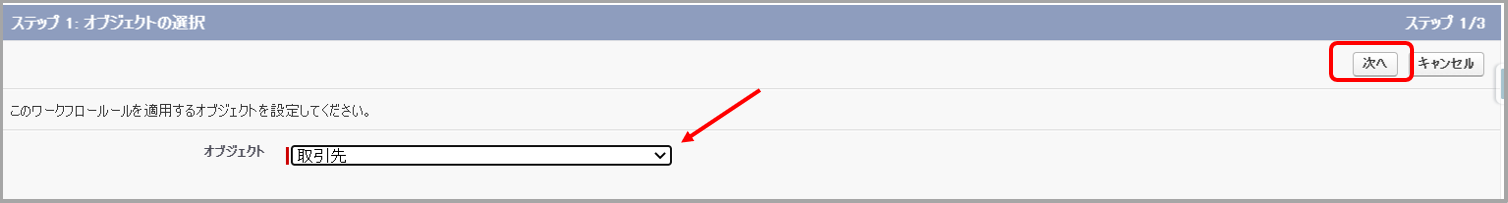

今回新規で作成するルールは、取引先オブジェクト内で、「都道府県(請求先)に”東京都“を入力すると、国(請求先)に”日本“が自動的に入る」というルールです。

新規ルールをクリックすると、ルールを適応するオブジェクトを選択します。今回は「取引先」を選択して「次へ」をクリック

ここでは、ルール名とルールが適応される条件を設定します。

ルール名を入力後、ルール条件の欄で、「条件が一致する」が選択されていることを確認し、 項目に「取引先 都道府県(請求先)」、演算子に「次の文字列と一致する」、値に「東京都」をそれぞれ設定し、「保存&次へ」をクリックします。

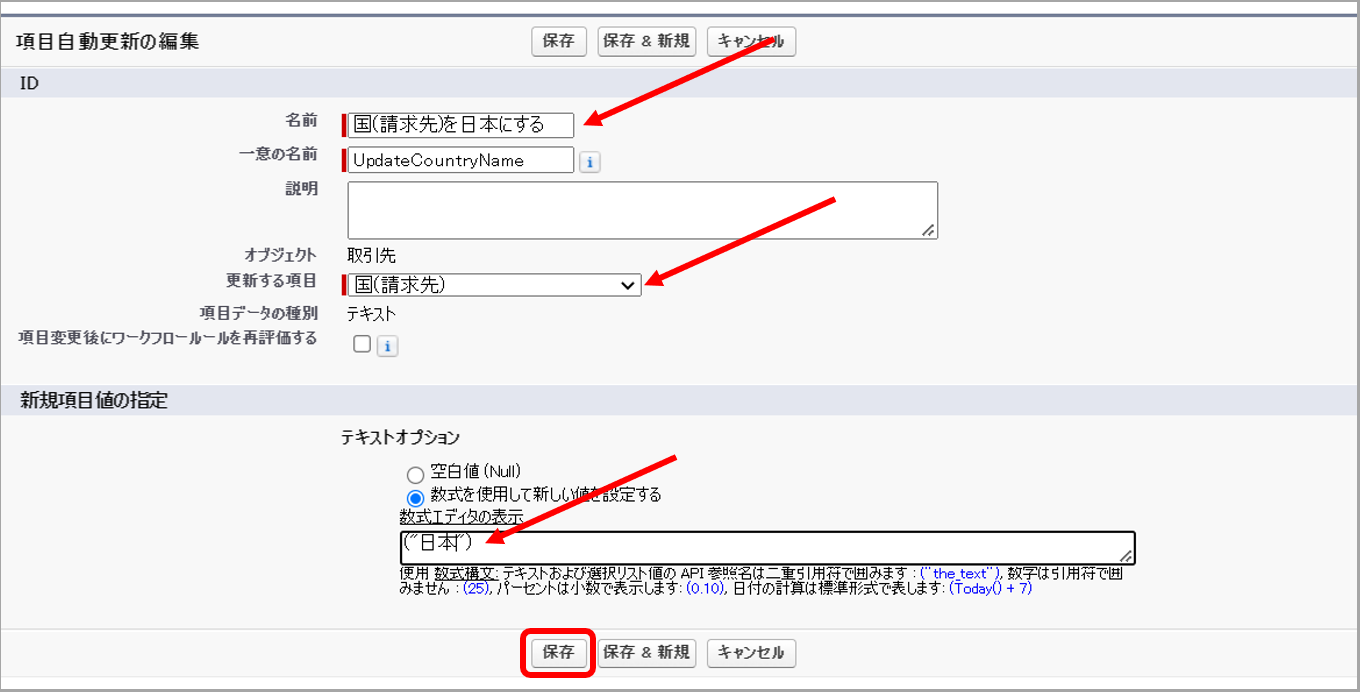

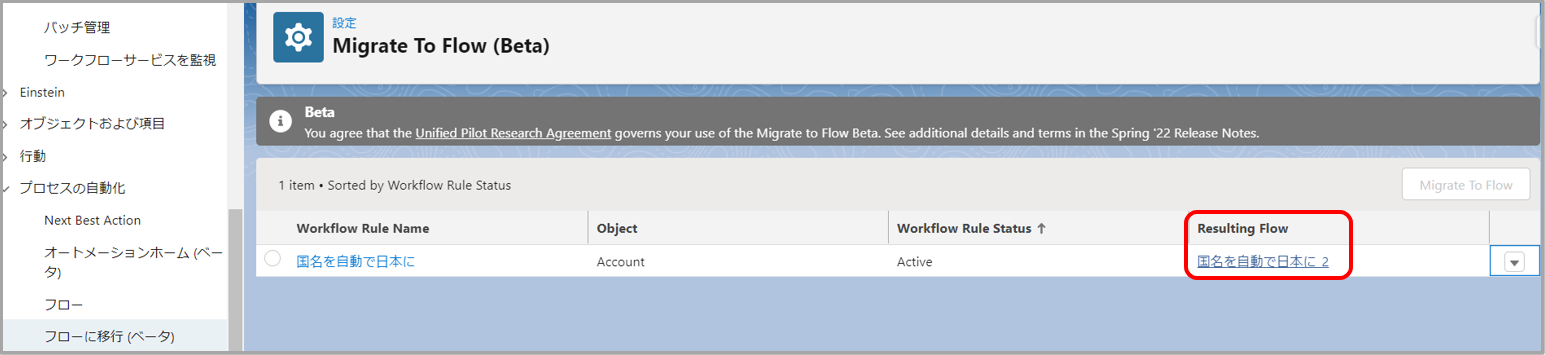

次に、「ワークフローアクションの追加」をクリックし、新規項目自動更新を選択します。 画面が遷移したら、アクションの名前を入力し、更新する項目で「国(請求先)」を選択します。その後、新規項目値の設定の欄で、数式を使用して新しい値を設定するを選択し、数式内で「(“日本“)」と入力し、「保存」をクリックします。

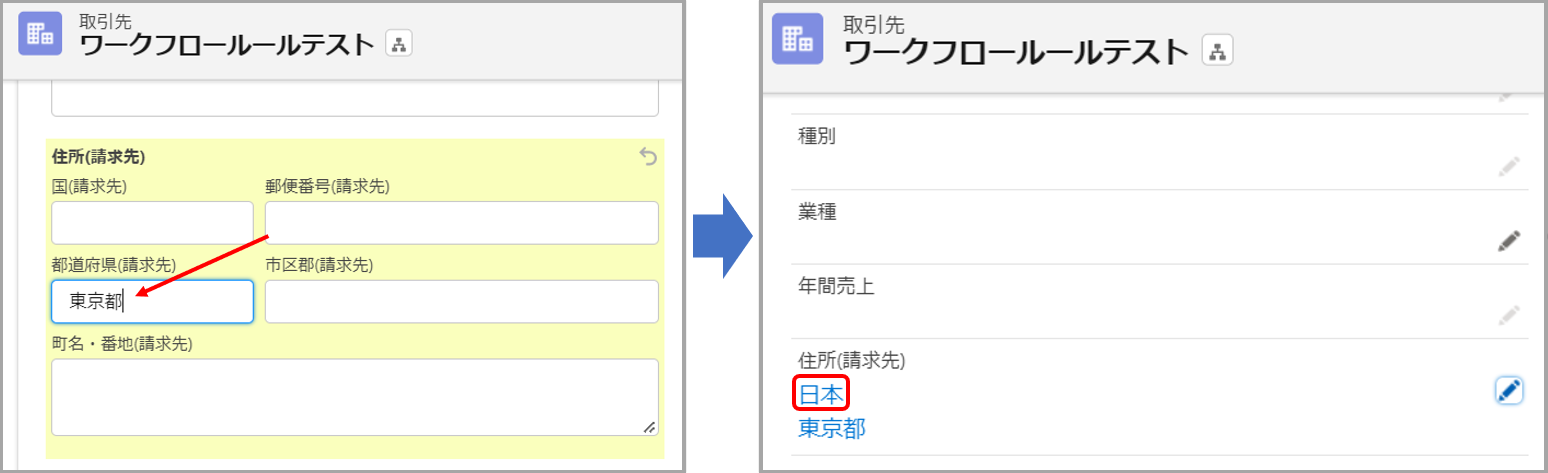

以上で、移行前のワークフロールールの設定ができました。 実際の挙動は下図の通りです。

2.Migration to Flow内でMigrateを行う

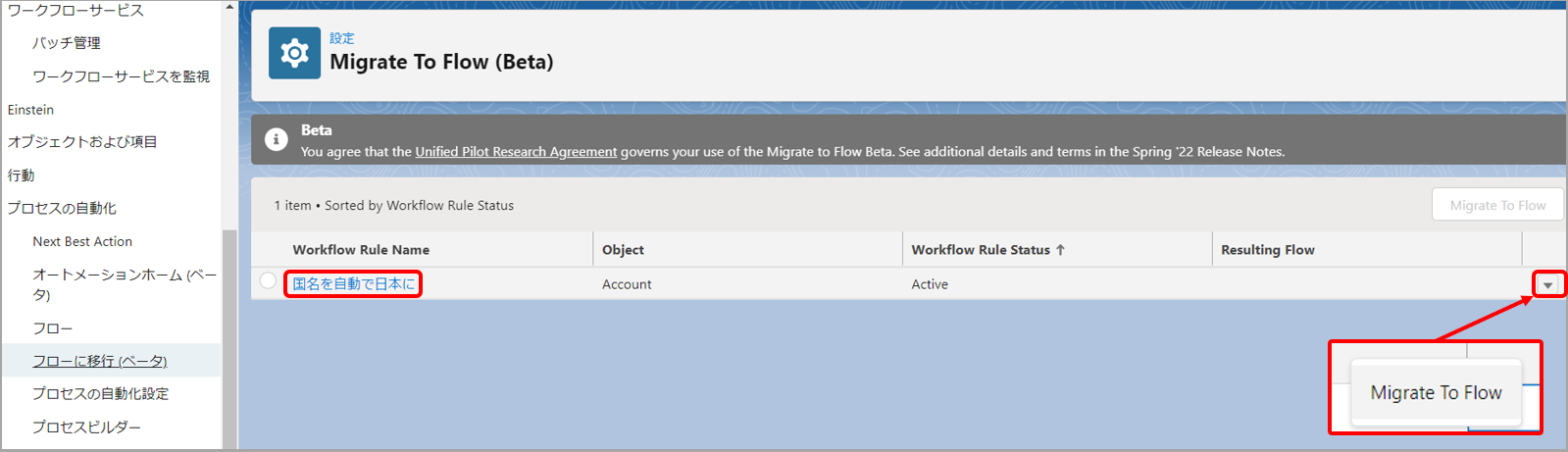

設定 → クイック検索ボックスに「フロー」を入力 → 「フローに移行(ベータ)」

22年2月現在では、ベータ版のみのリリースとなっているためなのか、英語版しかありません。 画面を確認すると、先ほど作成したワークフロールールが確認できます。(現在設定されているワークフロールールが全て確認できます)

移行を行うには、対象のワークフロールールの右側にある「▼」をクリックし、「Migrate To Flow」をクリックします。

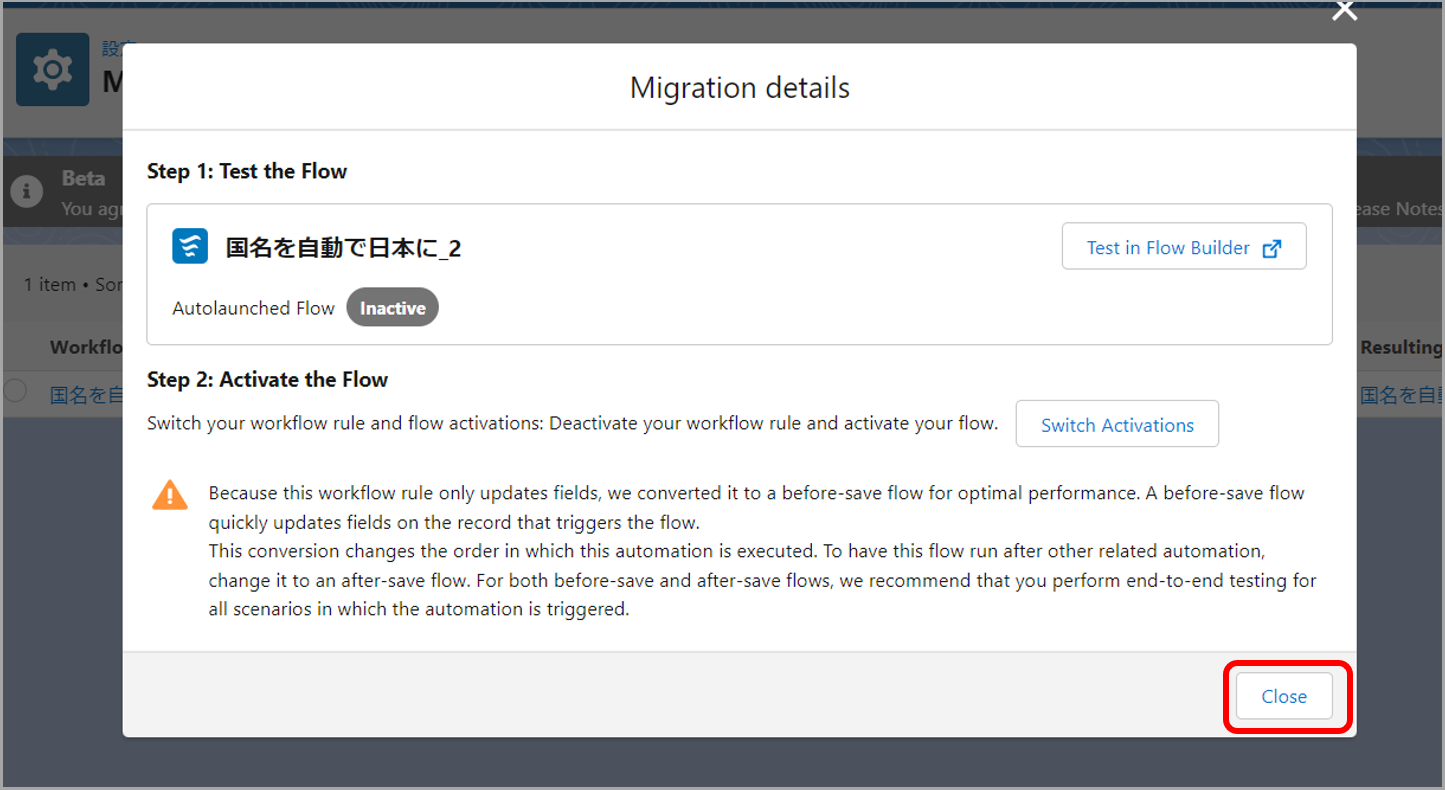

すると、下図のような画面が現れます。このような画像が表示された段階で移行自体は完了しています。画面を確認出来たら、一度右下の「Close」をクリックします。

画面を確認すると、Resulting Flowの欄に移行後のフローが表示されています。

移行後のフローをクリックすると、移行されたフローの中身を確認できます。

3.動作確認

移行したフローの動作確認を行うため、移行後のフローを有効化をします。その際、移行前のワークフロールールを有効化したままだと移行後のフローは有効化できないようなので、 移行前のワークフロールールは有効化を解除しておく必要があります。

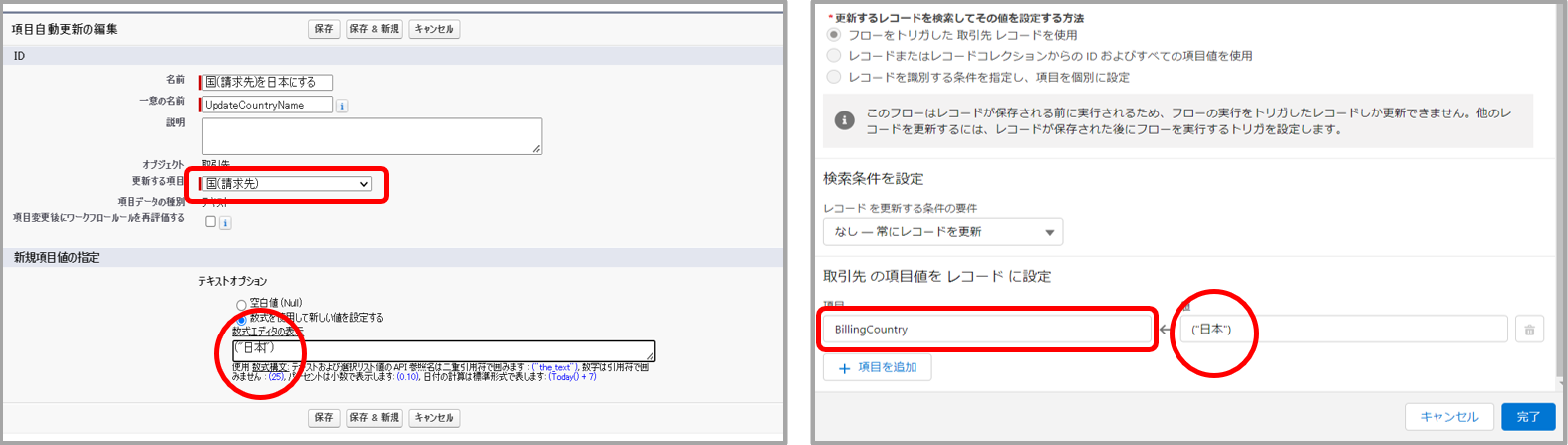

新規のフローの有効化をおこなったら、さっそく動作を確認しましょう。 すると、下図のように挙動が違うことに気が付きます。項目:国(請求先)に日本の2文字が入る想定が、(“日本”)の形で数式がそのまま文字列として挿入されてしまっています。

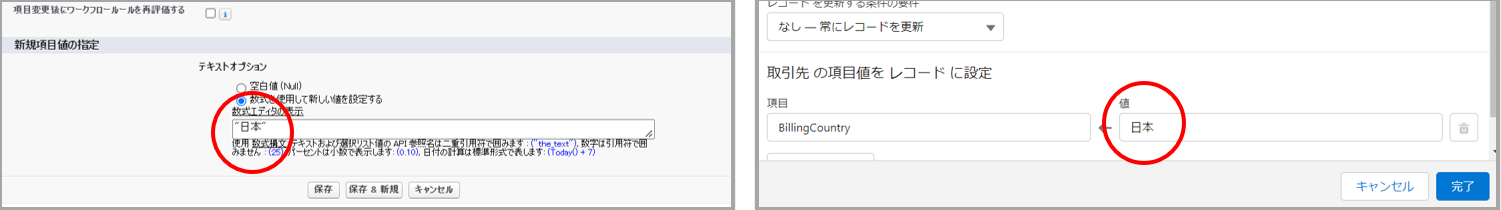

どういった設定になってしまっているのか、移行後のフローの詳しい設定を見に行きましょう。設定 → クイック検索ボックスに「フロー」を入力 → 「フローに移行(ベータ)」 → 移行後のフローと移動します。 フロー内の「レコードを更新」の詳細を確認します。 移行前と移行後のアクションを比較すると下図(左:ワークフロールール、右:フロー)のようになります。

先程の現象ですが、ワークフロールール内にある「新規項目値の指定」欄の数式の値が、そのままフロー内にある「アクションの項目値をレコードに設定」の値に挿入されたことが原因のようです。 こちらのケースの回避策ですが、下図のように、ワークフロールール内の「新規項目値の指定」を行う際に、カッコを使用しないことで回避できるようです。

この現象は、正式版がリリースされる際に対応される可能性はありますが、項目に特定の文字を適用する場合は注意が必要です。 また、その他注意点として、移行前のワークフロールールを削除してしまうと移行後のフローの詳細画面を開けないといったことが確認されています。(フローの処理は行われているようです)

まとめ

「Salesforceワークフロールール 新規作成不可に伴うへの自動変換ツール」と題して、ご紹介してまいりました。総括しますと、以下の通りとなります。

- Winter’23頃からワークフロールールとプロセスビルダーの新規作成が不可となる(編集に関しては不明)。

- ワークフロールールからフローへの移行ツールはベータ版がリリース済み(今回紹介したツール)。

- プロセスビルダーからフローへの移行ツールはSummer’22にリリース予定。

- Migration to Flowを使用したワークフロールールの移行作業はシンプルな操作。

- 移行したフローに関しては、動作確認を行い、適宜条件の調整が必要な場合がある。

- 分からないことがあれば、HTMLのカスタム要素として検索することができる部分もある

- Salesforce開発を経験していない開発者もプロジェクトに参画できる

- ページのパフォーマンス負荷が小さい

- Salesforce CLI

- VS Code

- VS Code拡張機能 Salesforce Extension Pack

- VS Codeの日本語化(任意)

- Salesforce Developer Edition 環境

- 標準項目:名前、メールアドレスなど、幅広く使用される項目

- カスタム項目:独自のデータを入力するための項目

- ファイル:添付ファイルなど

- テキスト

- テキストエリア

- ロングテキストエリア

- URL

- メール

- 電話

- 日付

- 日付/時間

本記事内容からのアップデートとして、Migration to Flowの正式版である「フローに移行」ツールは、

Summer’23のアップデートで公開されています。また、ワークフロールール、プロセスビルダーのSalesforceサポートが2025年12月31日をもって終了と正式発表されました。

サポート終了後も引き続き残っている機能は 使い続けることはできますが、今後のメンテナンスを考えるとサポート終了までにフローへの移行を行なっておくことをお勧めいたします。 詳しくはSalesforceサイトの下記URLをご覧ください。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=001096524&type=1

弊社ではSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

SalesforceのLWCと呼ばれるLightning Webコンポーネントにあまり触れたことはありませんでした。しかし、先日Salesforce認定資格のJavaScriptデベロッパーを取るために猛勉強しました。勉強から学んだLightning Web コンポーネントの知識とその実装方法をご紹介したいと思います。Web標準でSalesforce開発ができるLWCの開発環境の準備について、一緒に学んでみましょう。

SalesforceのLWC(Lightning Webコンポーネント)とは?メリットも解説

Lightning WebコンポーネントとはWeb標準でSalesforce開発を行えるプログラミングモデルのことです。それを略して、LWCと呼ばれています。

LWCは、Web標準で開発を行えることが大きなメリットと言えます。次のようなメリットと注意点があります。

LWCのメリット

注意点 開発者コンソールでは作成できない

開発者コンソールでは作成できないため、ローカルに開発環境(SFDXプロジェクト)を用意する必要がある。

なお、Lightning Webコンポーネントとは別にLightningコンポーネントというものもありますが、こちらは別のプログラミングモデルです。ややこしいため、Lightning Webコンポーネント登場と同時にLightningコンポーネントはAuraコンポーネントと呼ぶようになったようです。

本記事で Lightning Web コンポーネントはどのように開発するのかを学んでいきましょう。

以降は、Lightning Webコンポーネントを省略してLWCという呼称を用います。

開発環境の準備

実際にLWCを作成していく前に開発に必要なソフトをインストールしましょう。

LWCで開発するために必要なソフトは次の通りです。

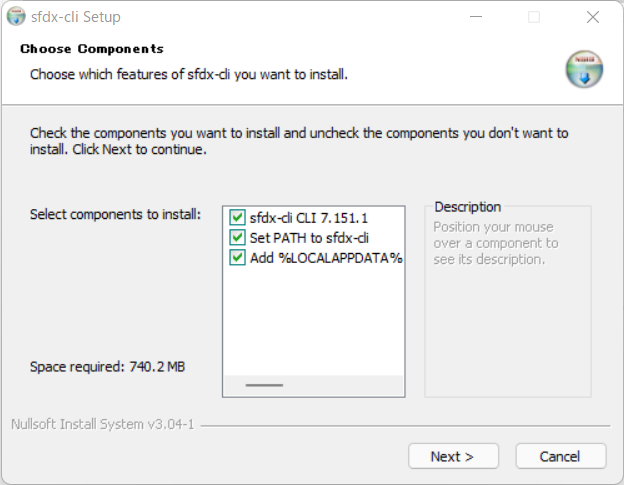

Salesforce CLIのインストール

それではまず、Salesforce CLIをインストールしていきます。

まず、すでにインストールされているか確認します。

タスクバーの検索をクリックしてください。

検索ウィンドウが開きます。

上部の検索バーに「コマンドプロンプト」と入力してください。

コマンドプロンプトアプリが見つかります。

検索結果をクリックしてください。

コマンドプロンプトが開きます。

下記のコマンドを入力してEnterキーを押してください。

sfdx update

![]()

これによりアップデートが始まるか、バージョンが表示される場合はすでにインストールされているため、Salesforce CLIのインストールはスキップしてください。

インストールされていない場合はSalesforce CLIをインストールします。

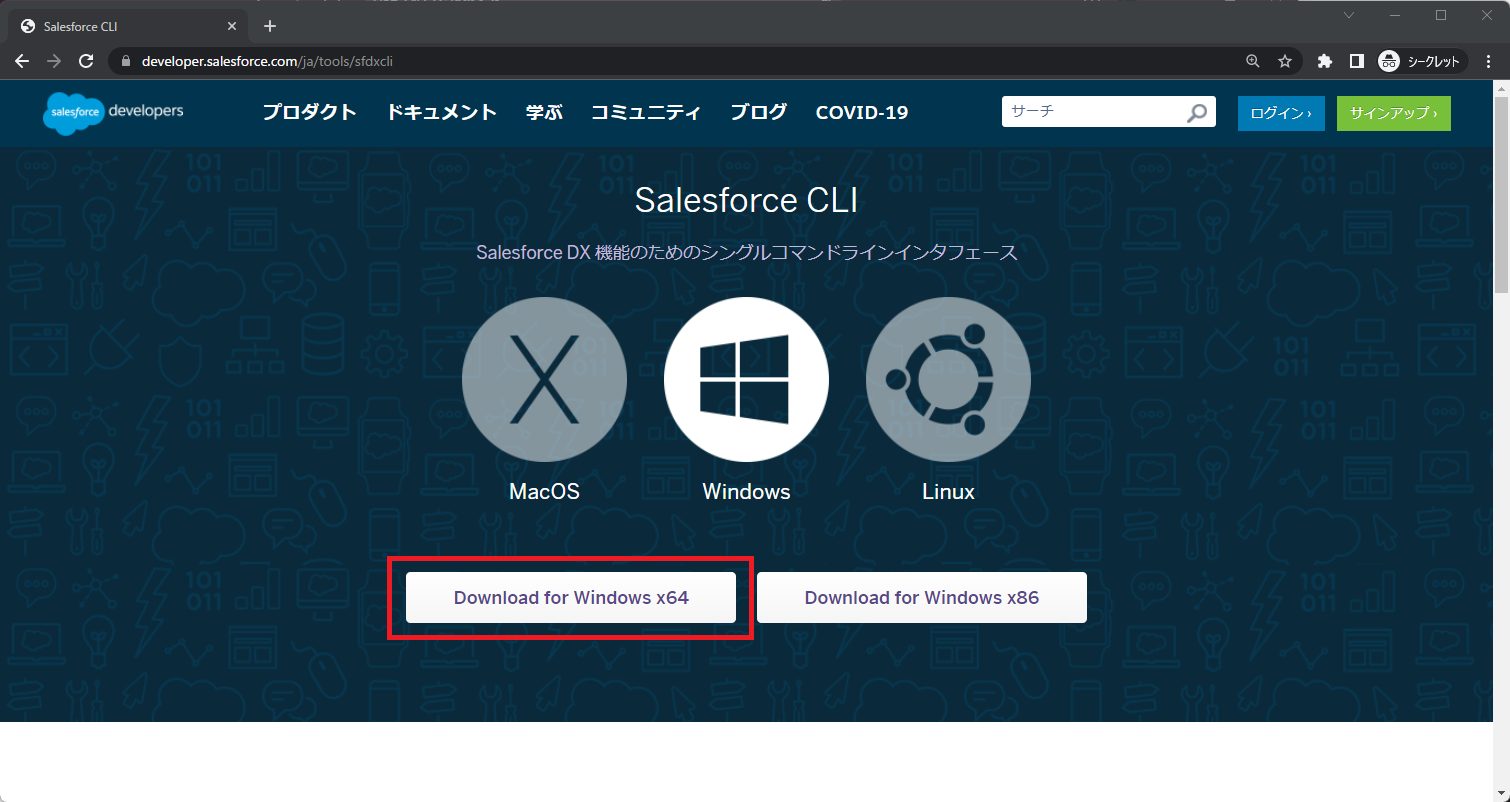

下記サイトにアクセスし、Download for Windows x64を選択してください。

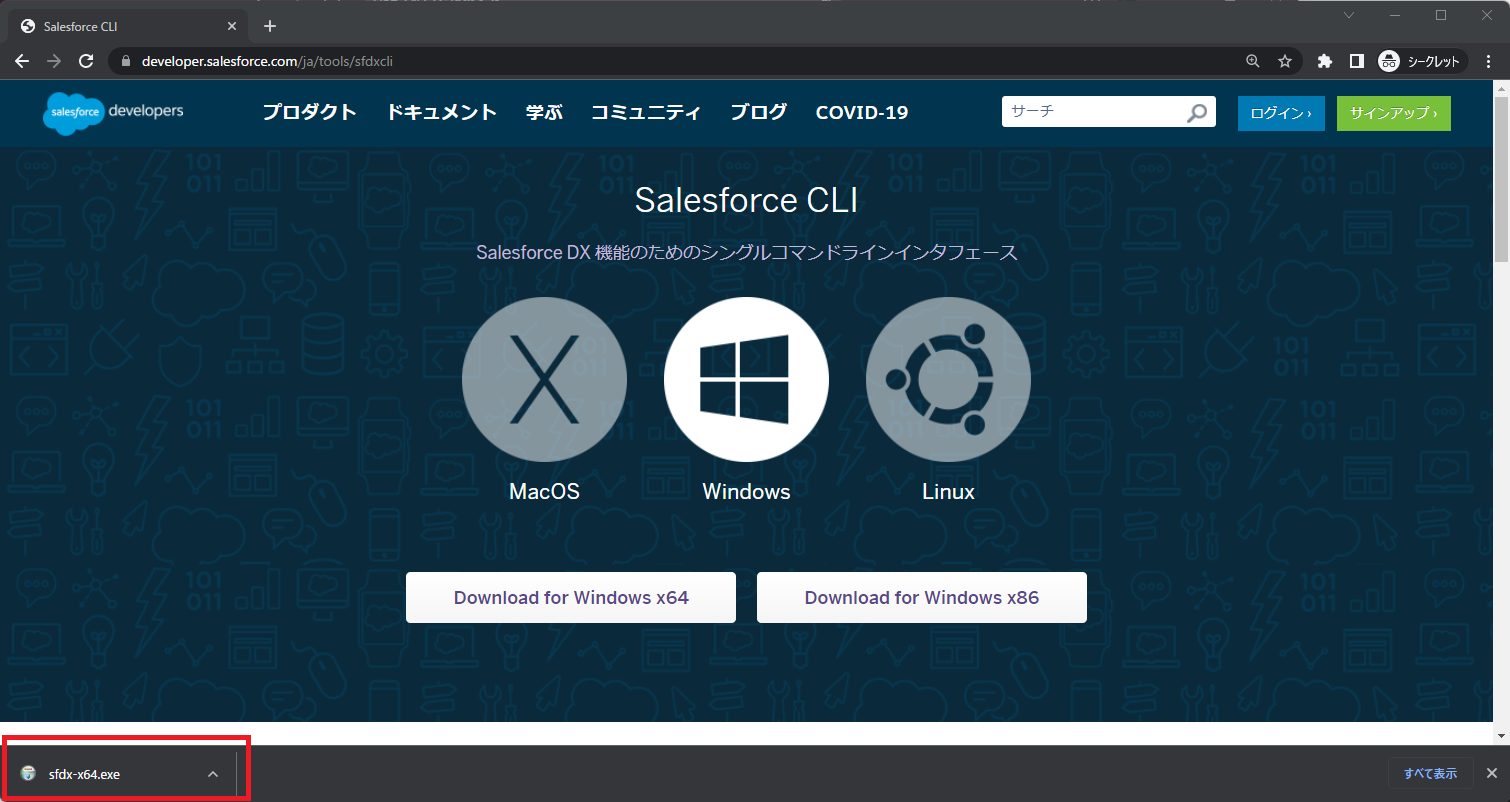

sfdx.exeがダウンロードされます。

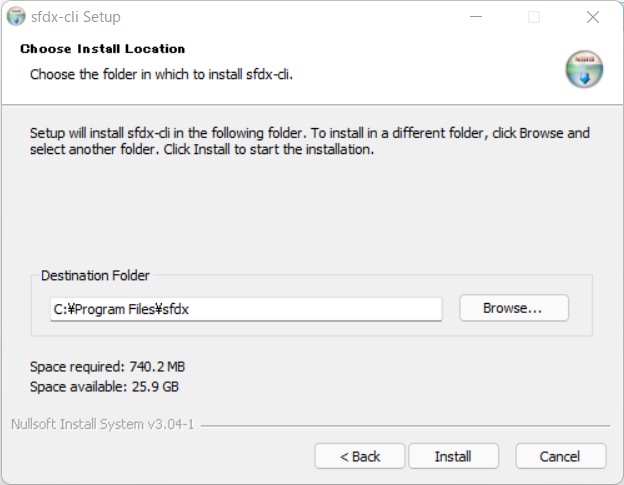

sfdx.exeをクリックしてください。

ユーザアカウント制御ウィンドウが開きます。

「はい」をクリックしてください。

sfdx.exeが起動します。

デフォルトのまま「Next >」をクリックしてください。

次もデフォルトのまま「Install」をクリックしてください。

Salesforce CLIがインストールされます。

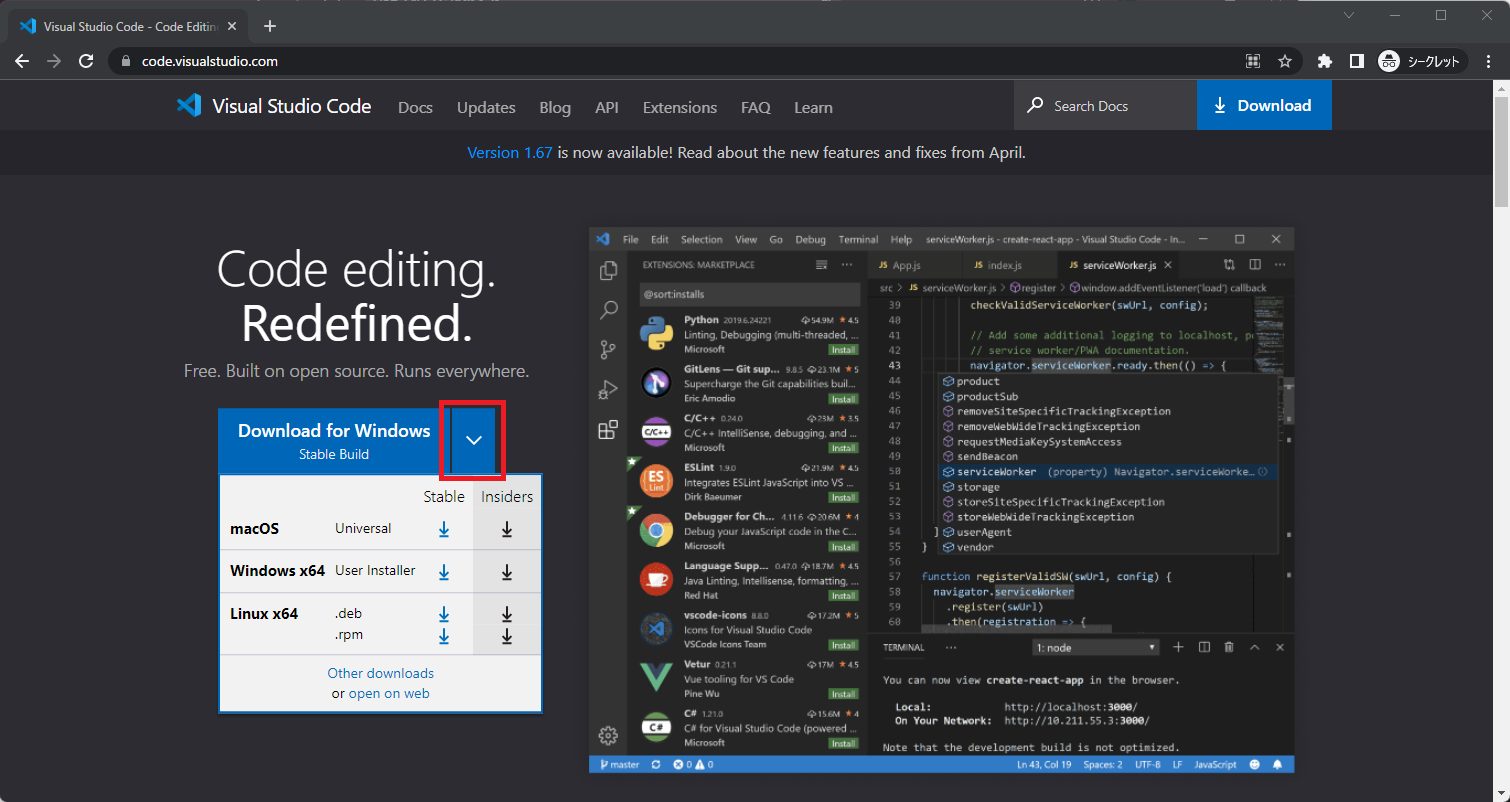

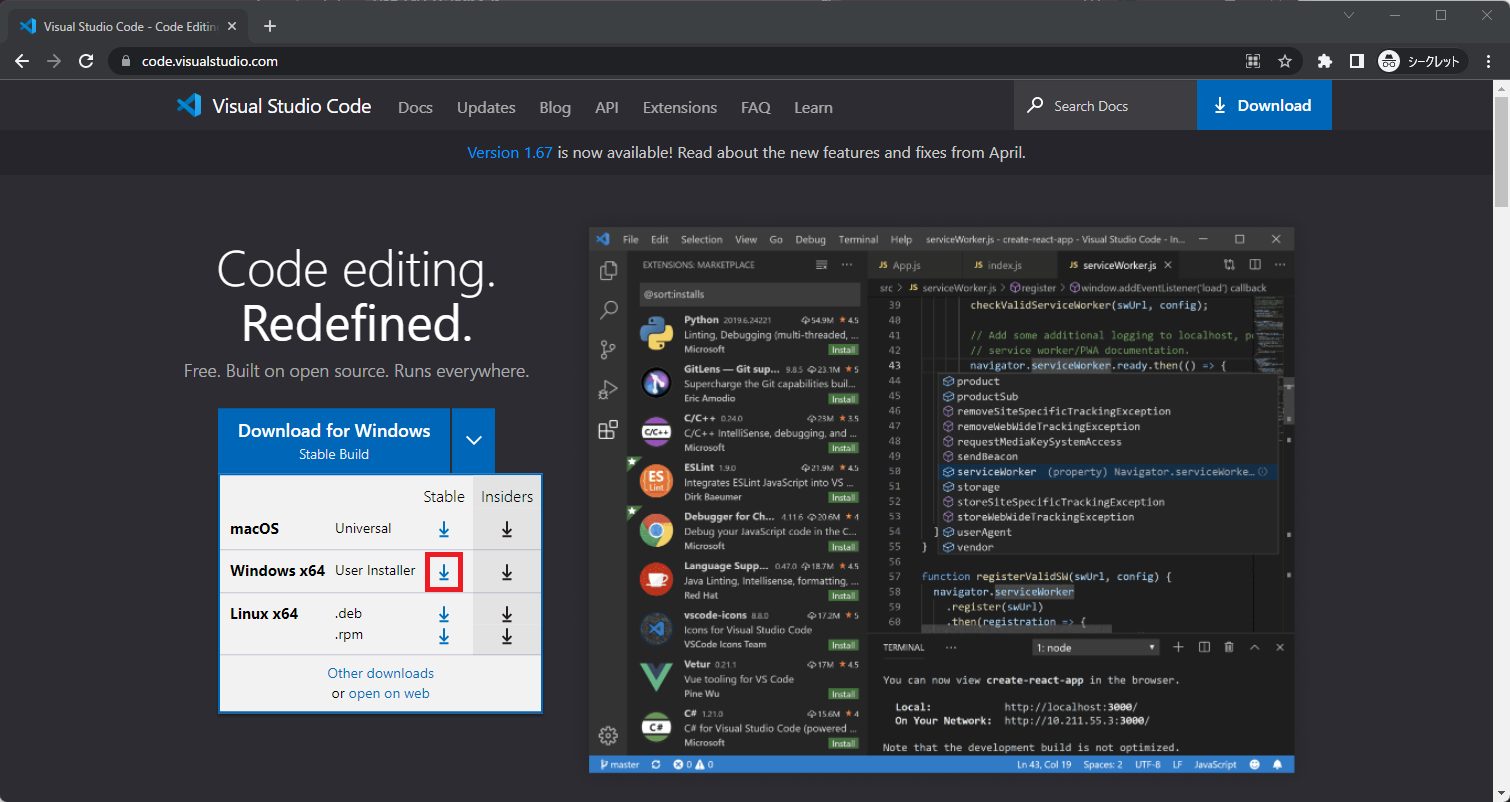

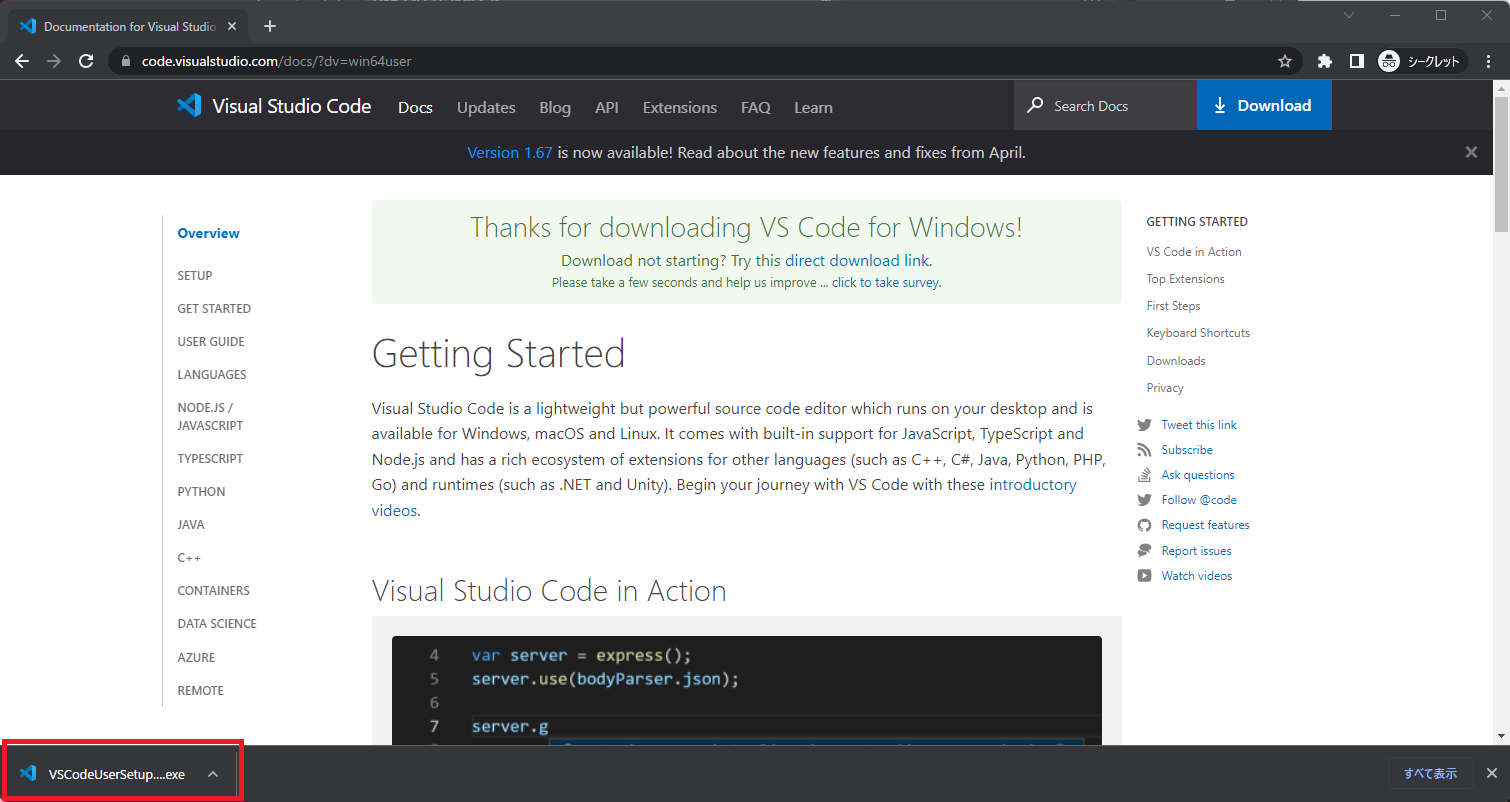

VS Codeのインストール

SFDXプロジェクトによる開発はどのエディタでも行えますが、本記事では公式に推奨されている Visual Studio Code を使用します。なお、当記事では Visual Studio Code を省略して VS Code という呼称を用います。

下記サイトにアクセスし、プルダウンを開いてください。

いくつかのダウンロード種別が表示されます。

Windows x64のStableを選択してください。

Getting Startedページが表示され、インストーラーがダウンロードされます。

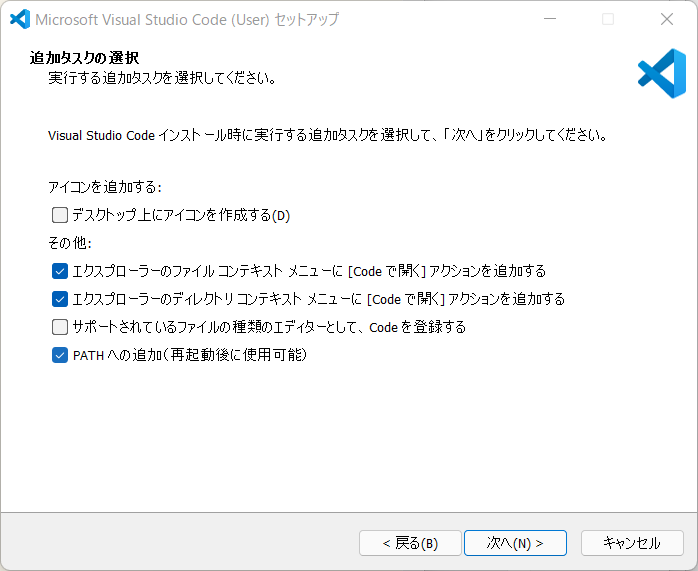

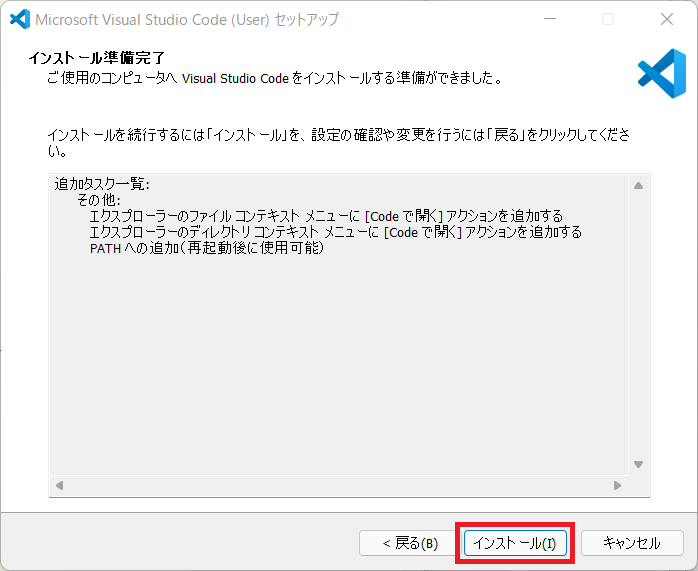

インストーラーを実行してください。

セットアップウィンドウが開きます。

「同意する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

次の画面はデフォルトのまま「次へ」をクリックしてください。

「インストール」をクリックしてください。

VS Codeがインストールされます。

Salesforce Extension Packのインストール

VS CodeにはSalesforce開発に役立つ拡張機能が存在します。

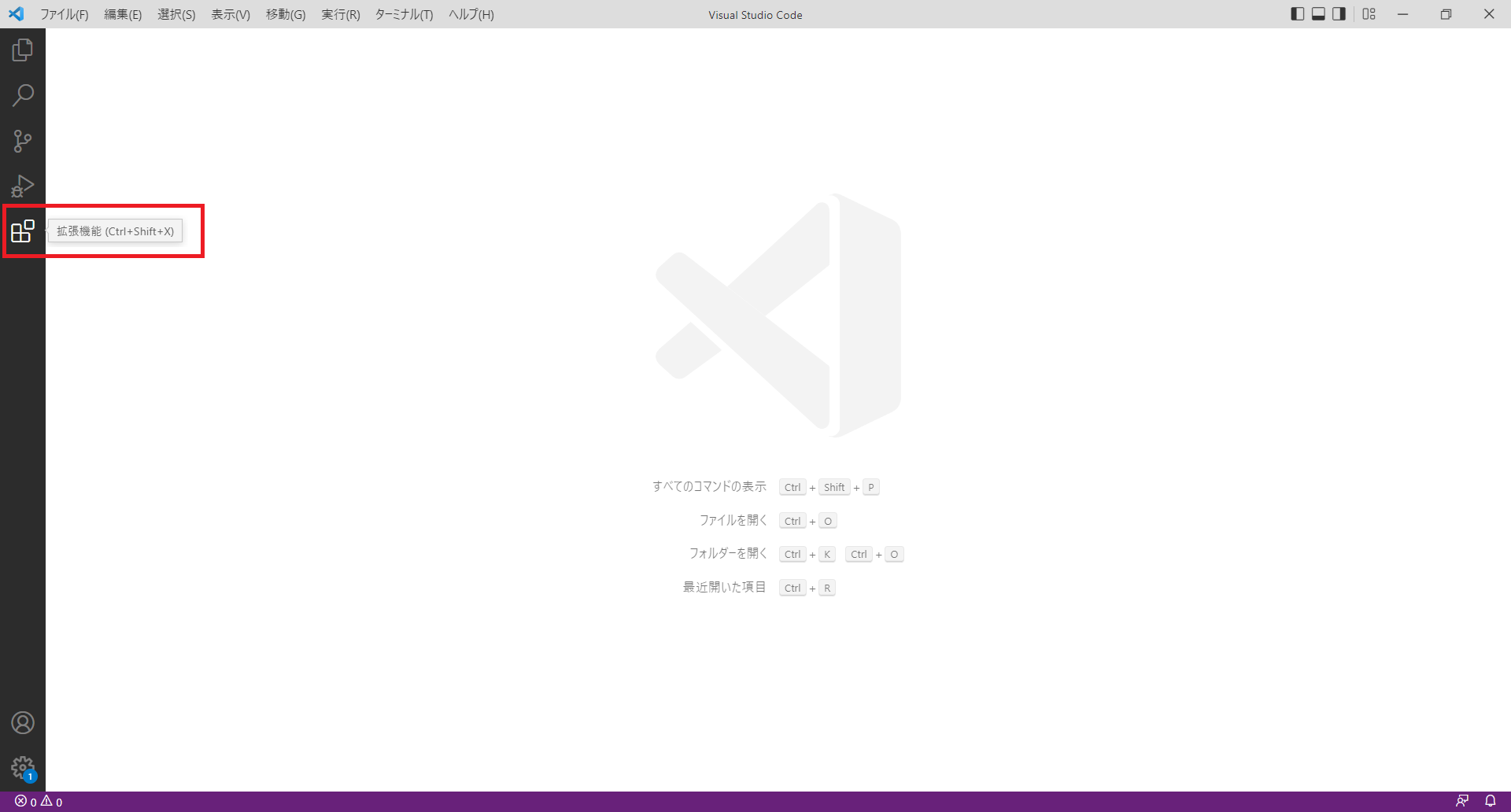

まずはこの拡張機能をインストールします。

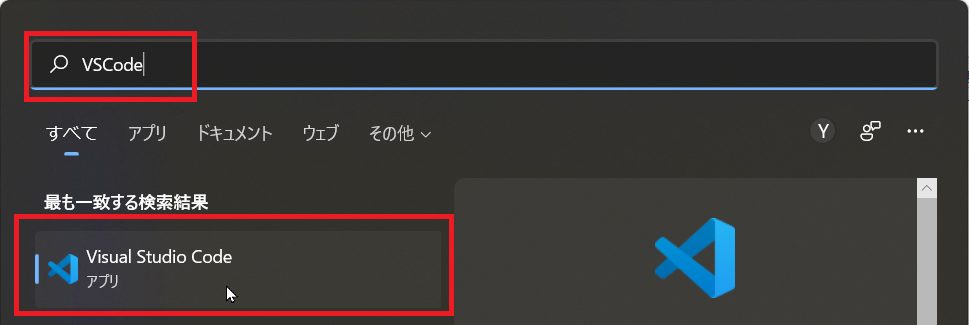

VS Codeを起動してください。

左サイドバーから![]() 拡張機能をクリックしてください。

拡張機能をクリックしてください。

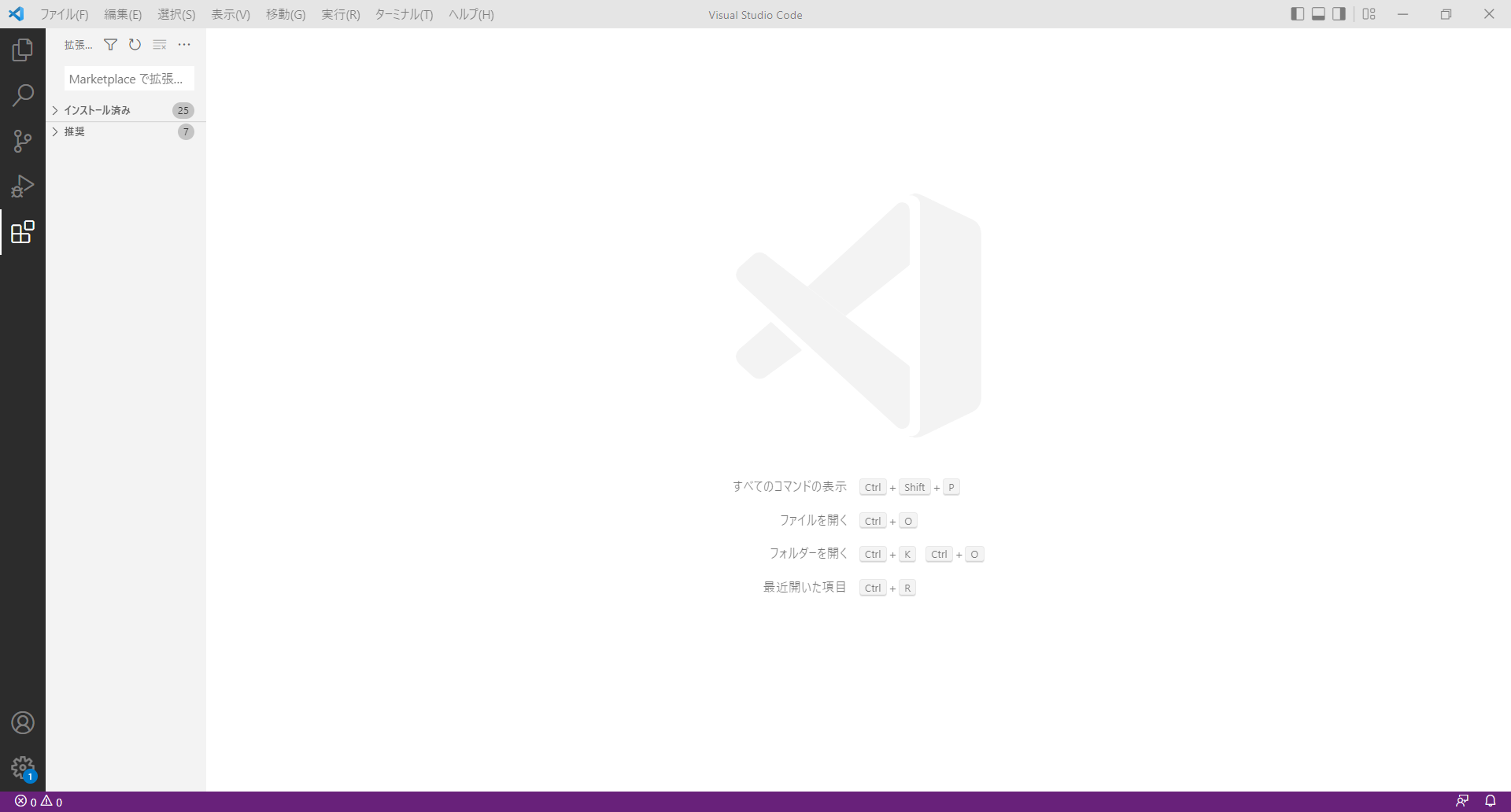

拡張機能メニューのドックが開きます。

「Marketplace で拡張機能を検索する」の入力欄に「Salesforce Extension Pack」と入力してください。

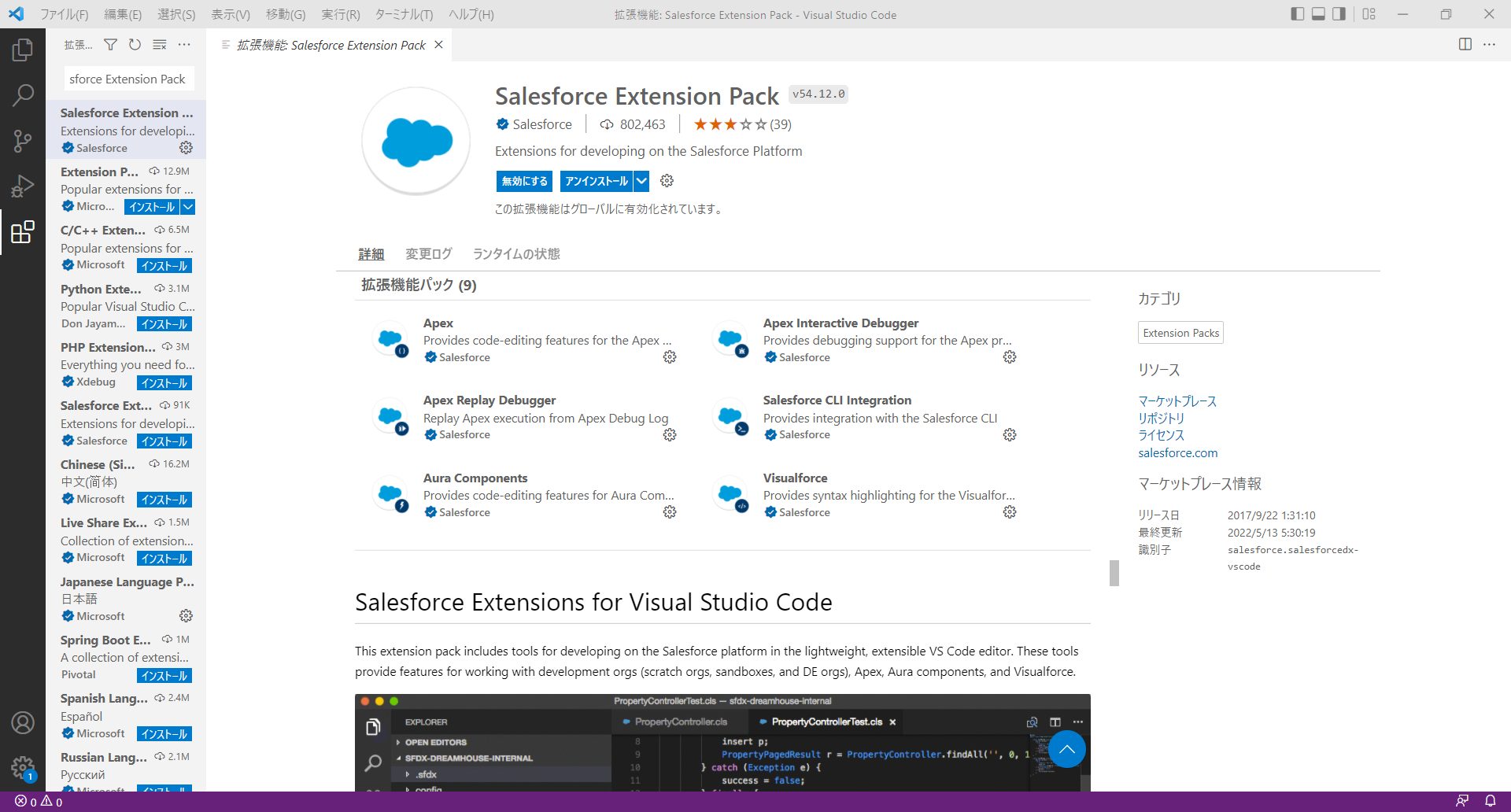

検索結果が表示されるので「Salesforce Extension Pack」を選択してください。

※「Salesforce Extension Pack (Expanded)」という拡張機能もありますが、今回インストールしているのはExpandedではない方です。

Expandedの方にはさらに多くの拡張機能が含まれますが、こちらを選択しても特に問題はありません。

「インストール」をクリックしてください。

拡張機能のインストールが開始されます。

※下記画像はインストール後のものです。

画面の指示に従ってVS Codeの再起動などを行ってください。

※Apex Code Editorが動作しない場合

JDKがインストールされていない可能性があります。

コマンドプロンプトでecho %JAVA_HOME%やecho %JDK_HOME%のコマンドを実行してファイルパスが表示されない場合は以下の公式記事を参考にインストールしてみてください。

VS Codeの日本語化(任意)

日本語化は拡張機能で行うことができます。

Salesforce Extension Packのインストール同様、拡張機能の検索欄に「Japanese Language Pack」と入力してください。

検索結果が表示されるので「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」を選択してください。

「インストール」をクリックしてインストールしてください。

詳しくは下記のブログで紹介されています。

VSCode | Visual Studio Codeを日本語化する

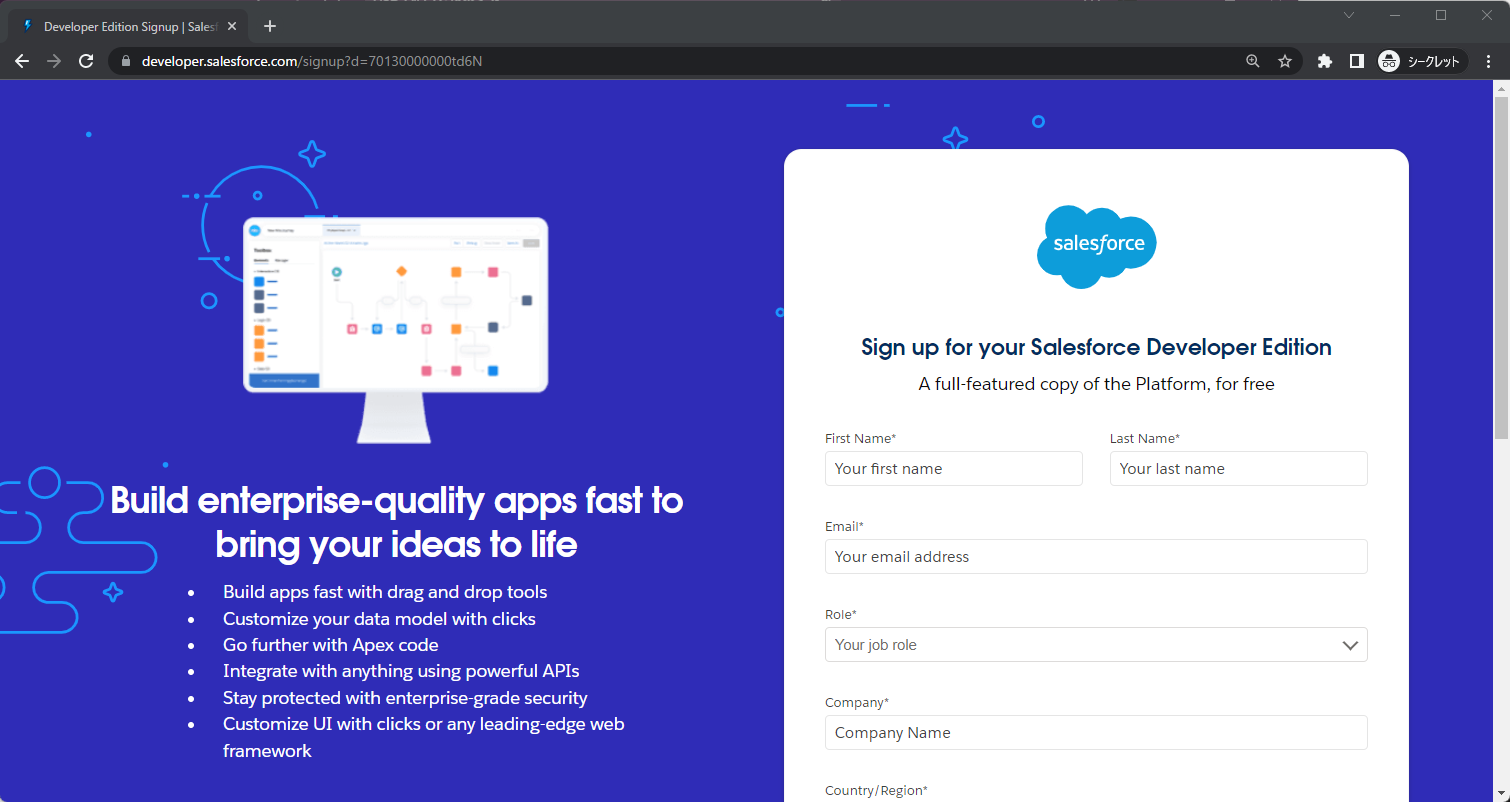

Developer Edition 環境の取得

また、動作の確認にはSalesforce環境が必要です。

今回はDeveloper Editionの環境を取得します。

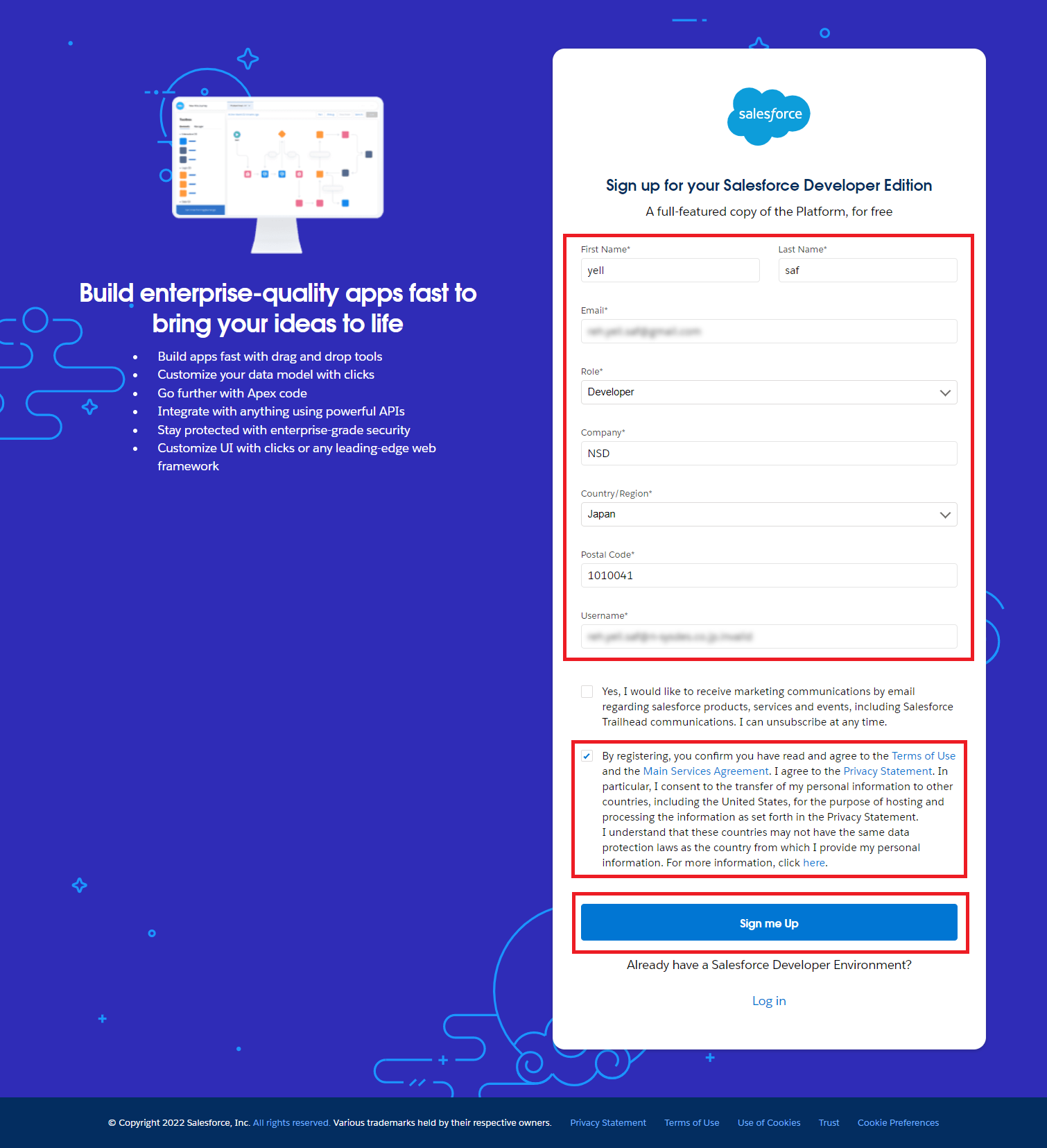

下記サイトにアクセスし、「サインアップ」をクリックしてください。

ユーザ情報入力画面に遷移します。

ユーザ情報を入力してください。

ここで入力した値は作成される Developer Edition 環境のユーザ情報になります。

プライバシーポリシーのチェックボックスにチェックを入れ、「Sign me Up」をクリックしてください。

Developer Edition 環境の構築が自動で開始されます。

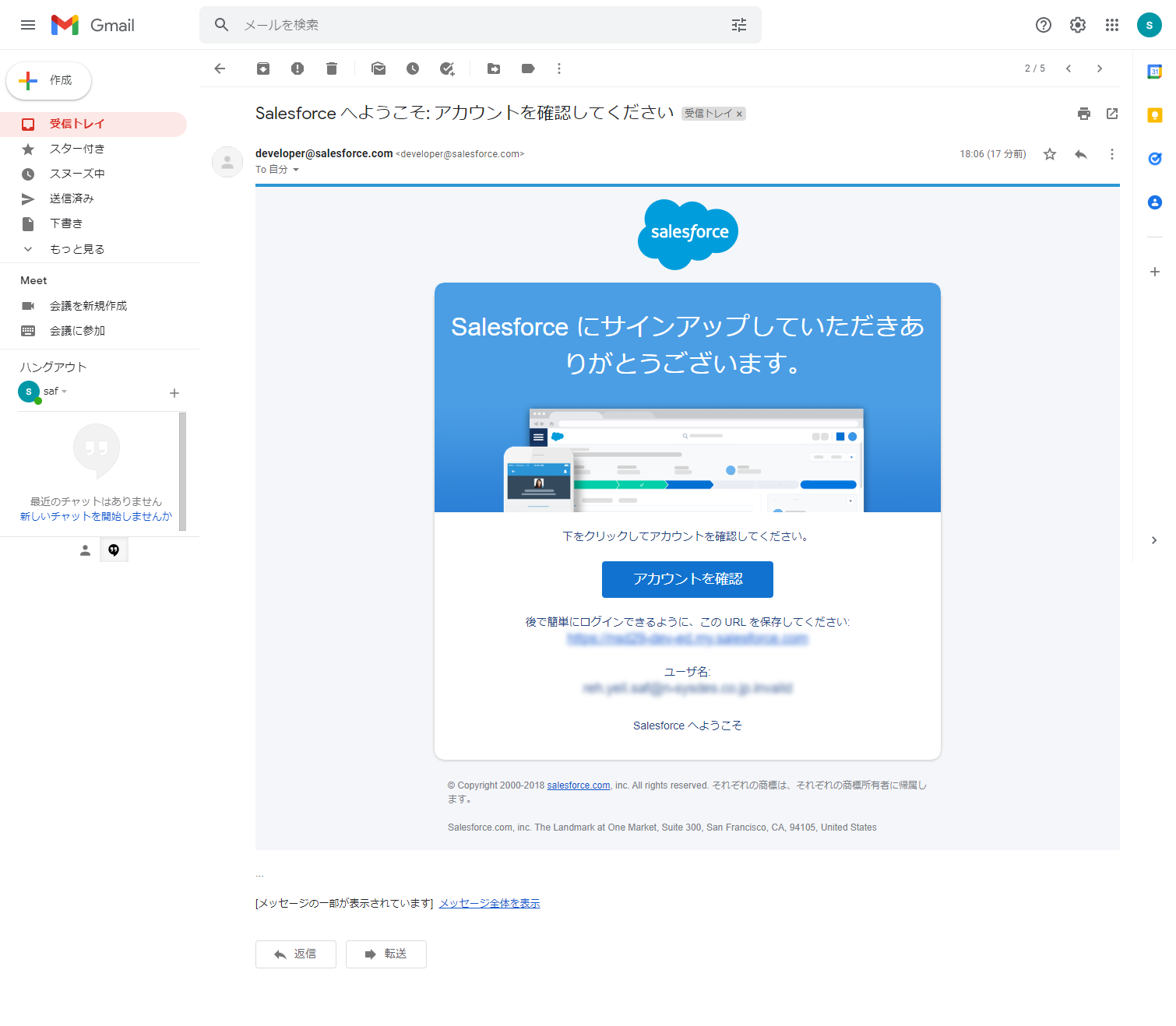

その後しばらくすると、登録メールアドレスに「Salesforce へようこそ: アカウントを確認してください」というメールが届きます。

メールを開き、「アカウントを確認」をクリックしてください。

パスワード設定画面に遷移します。

パスワードとセキュリティの質問を設定してください。

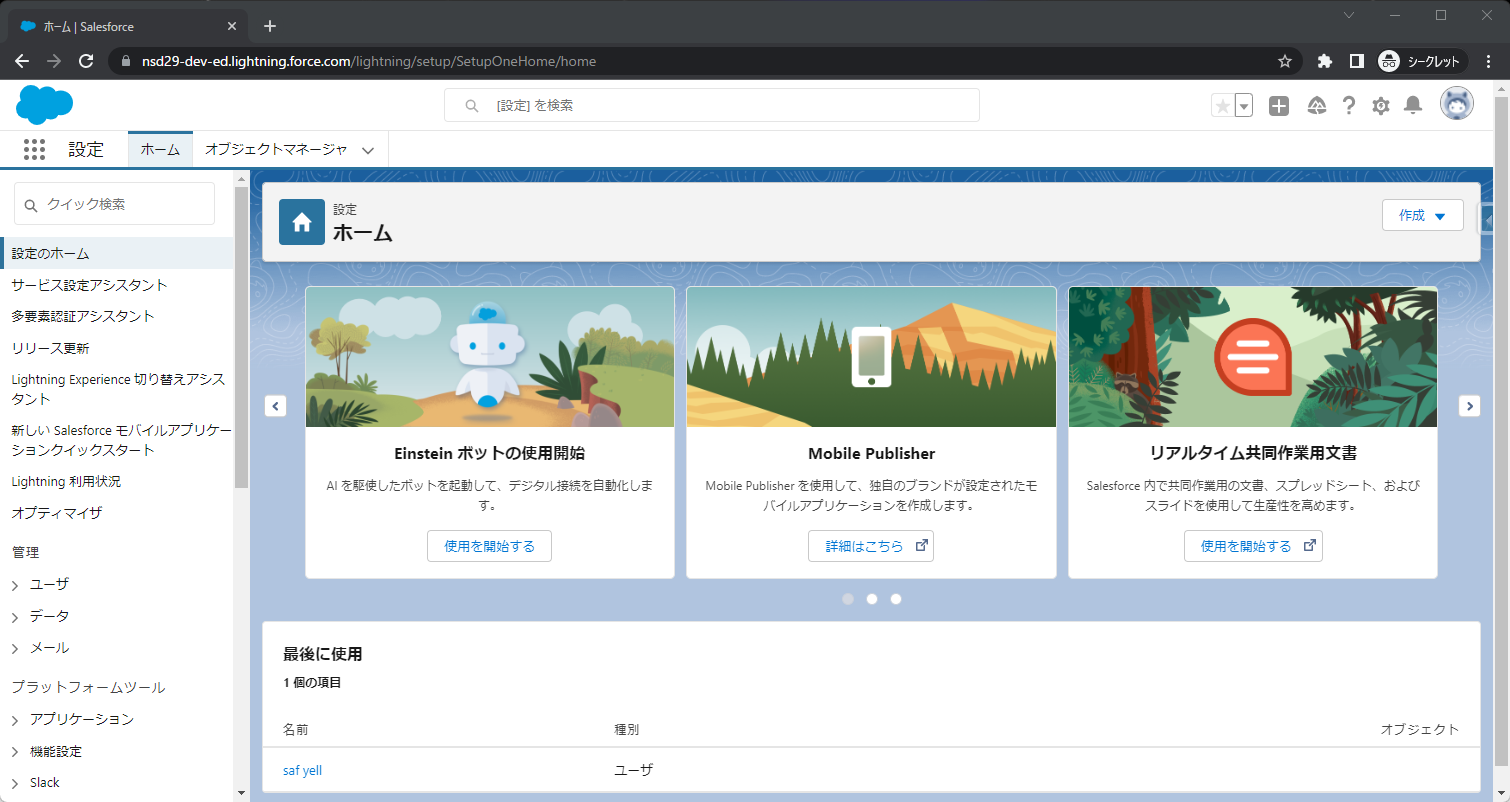

Developer Edition 環境に入ることができます。

詳しくは下記公式記事を参照してください。

Developer Edition 環境のSFDXプロジェクトの作成

必要なソフトの準備ができたのでPCのローカルにSFDXプロジェクトを作成します。

SFDXプロジェクトはVS Code上で作ることができます。

なお、ここでは紹介しませんが、以下の公式記事のようにSalesforce CLIのみを使って作成することもできます。

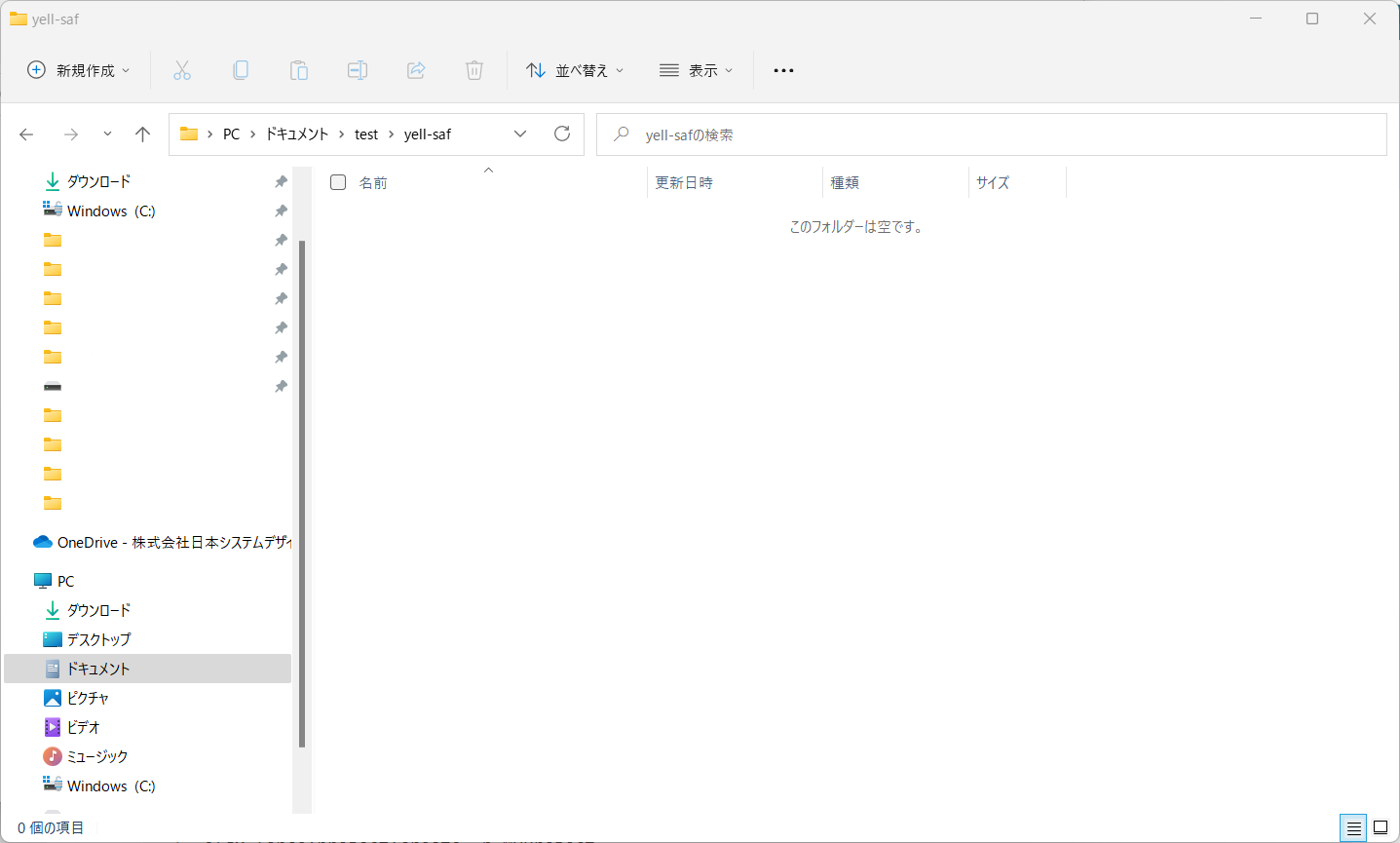

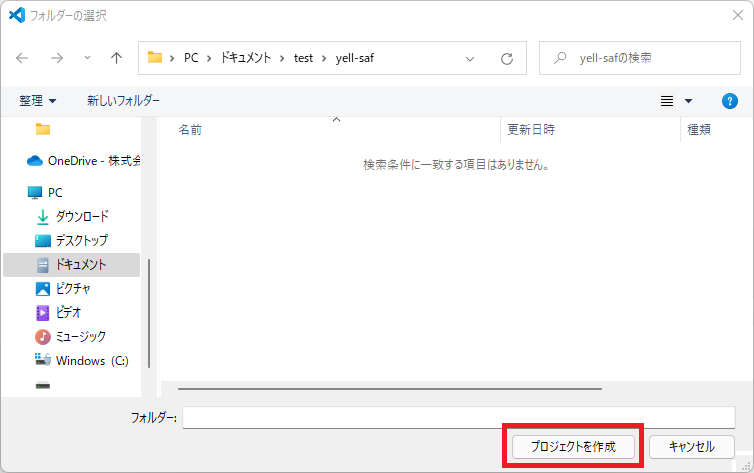

まず、SFDXプロジェクトを配置するフォルダーを作成してください。

次に、VS Codeを起動してください。

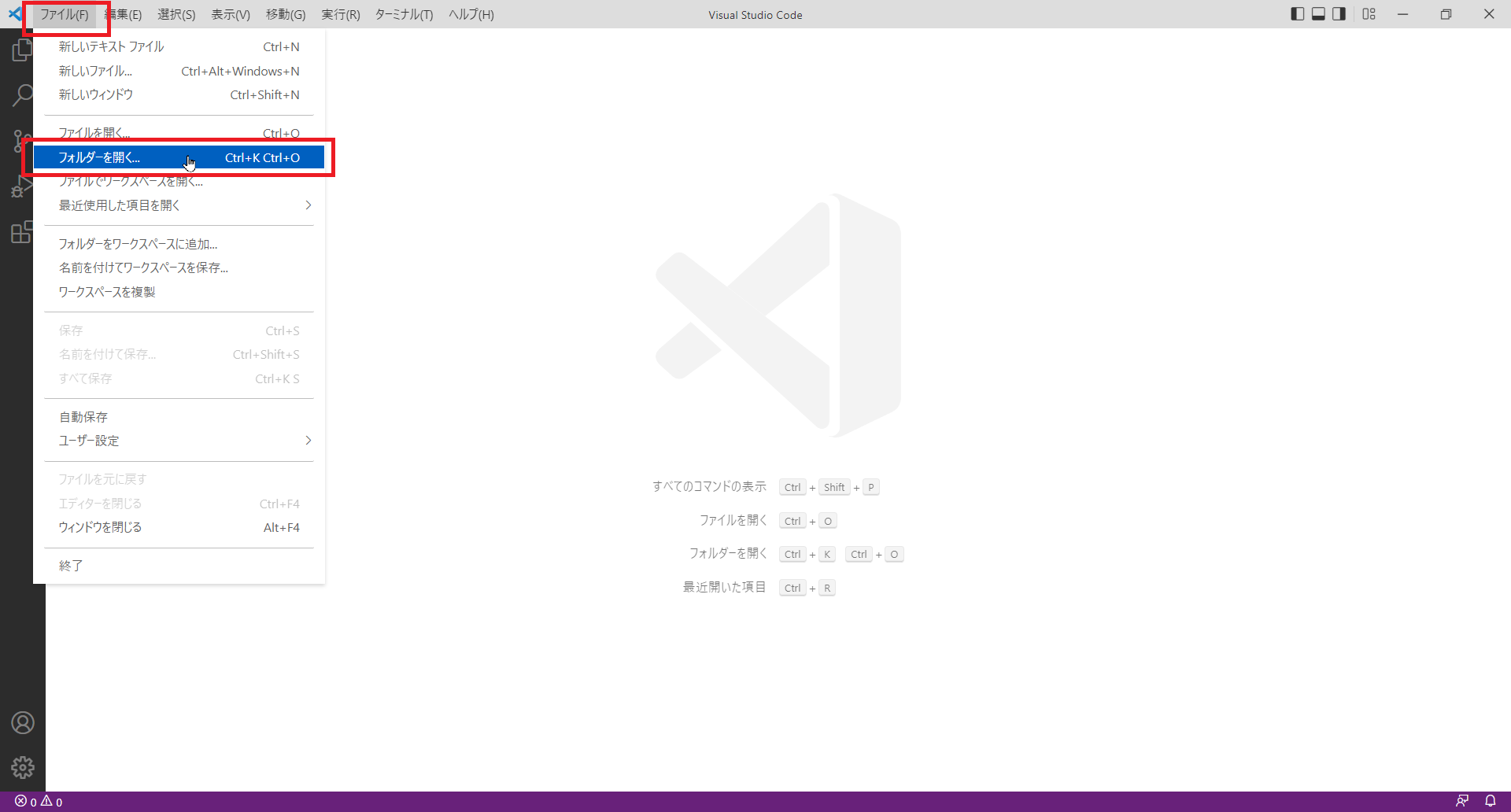

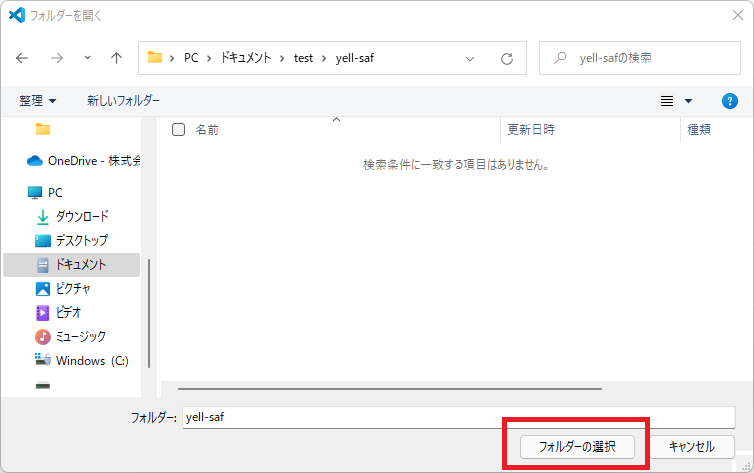

ファイル > フォルダーを開く の順にクリックしてください。

先ほど作成したフォルダーに移動し、「フォルダーの選択」をクリックしてください。

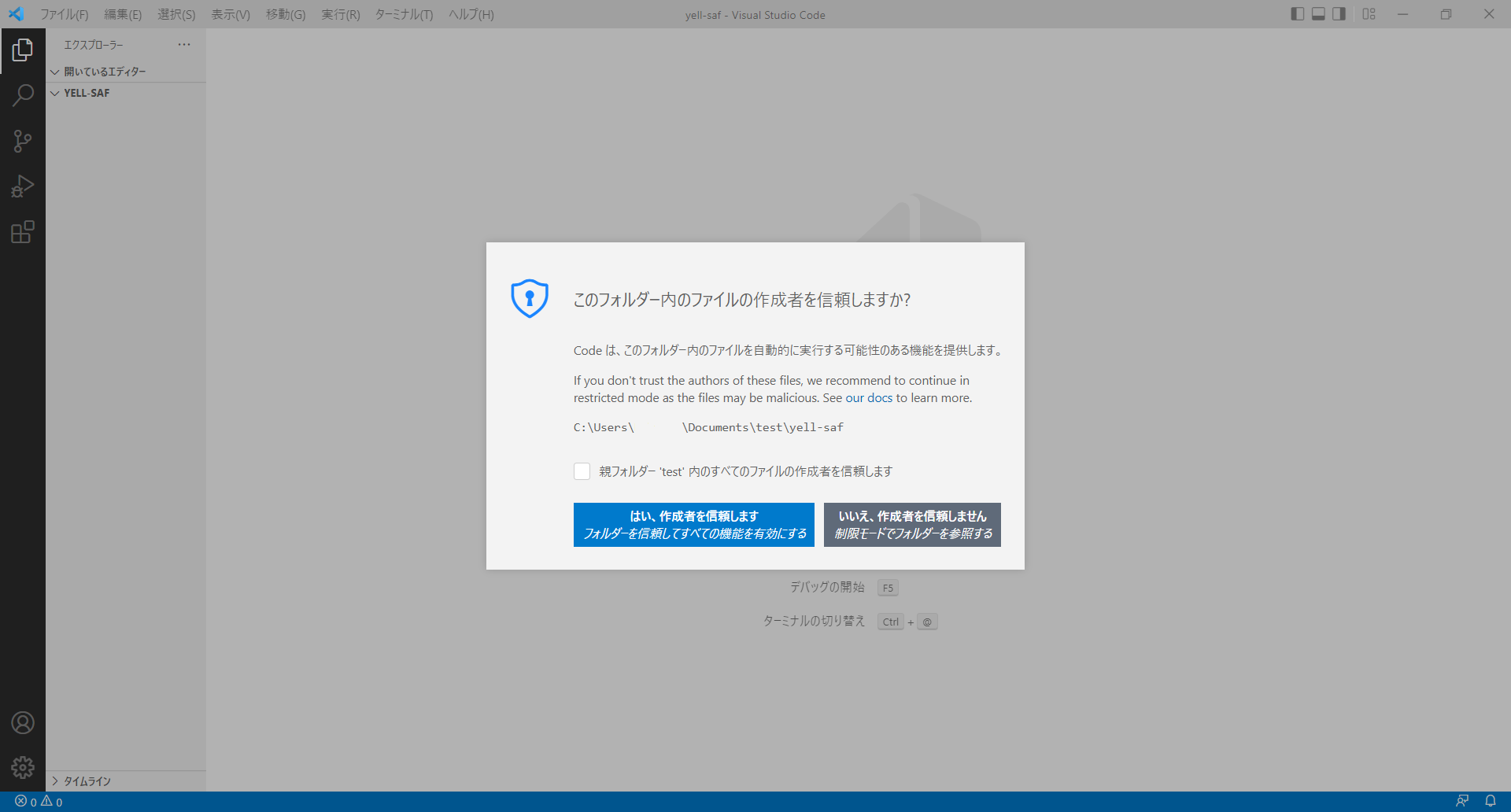

VS Codeの下記の警告が表示されたら「はい、作成者を信頼します」をクリックしてください。

フォルダーが開かれます。

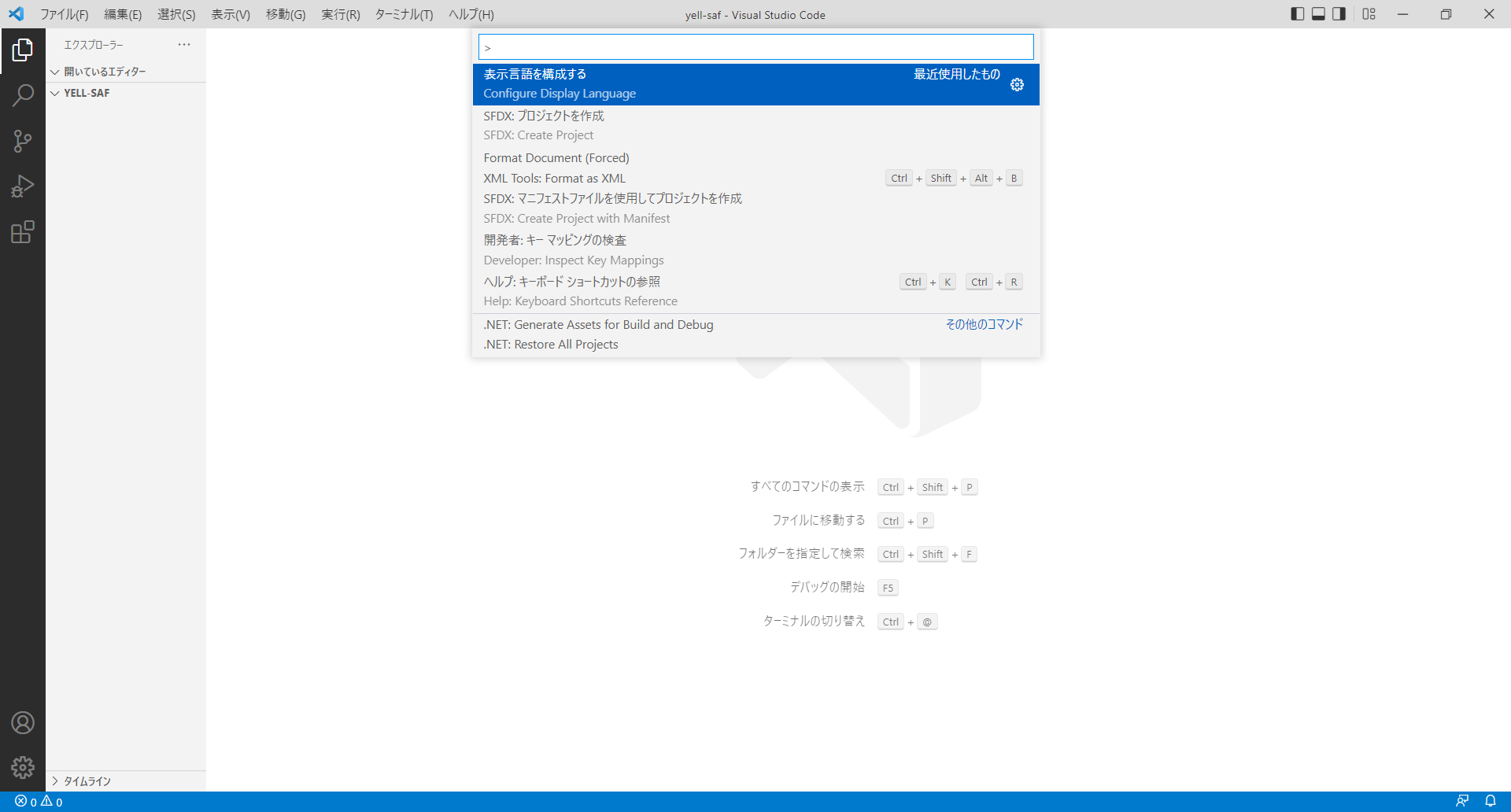

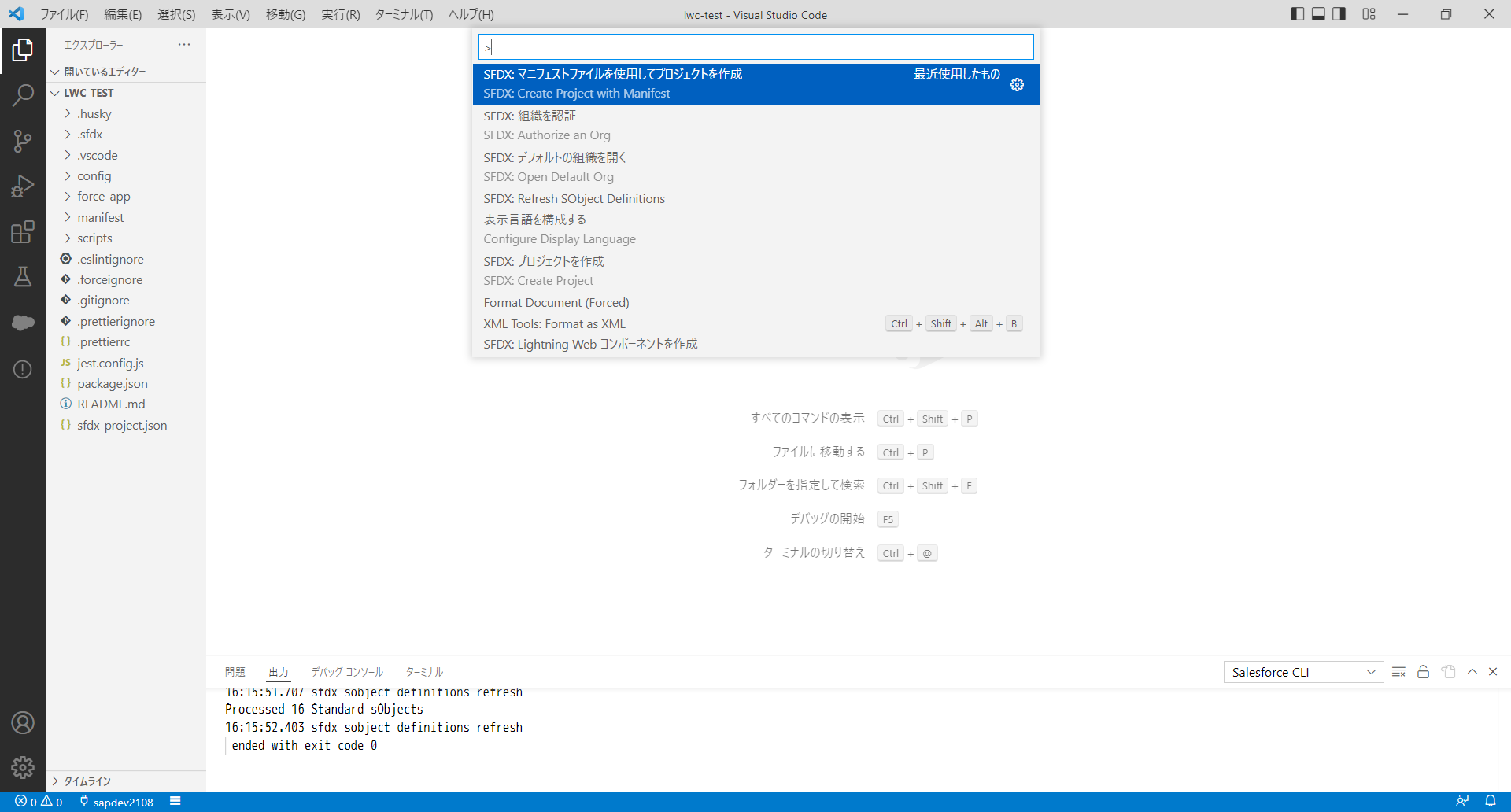

ctrl+shift+Pを同時に押してコマンドを表示してください。

ポップアップが出現します。

なお、この後 ポップアップメニュー選択中に他の画面などを触るとポップアップが消えてしまうため、その場合はctrl+shift+Pを押すところからやり直してください。

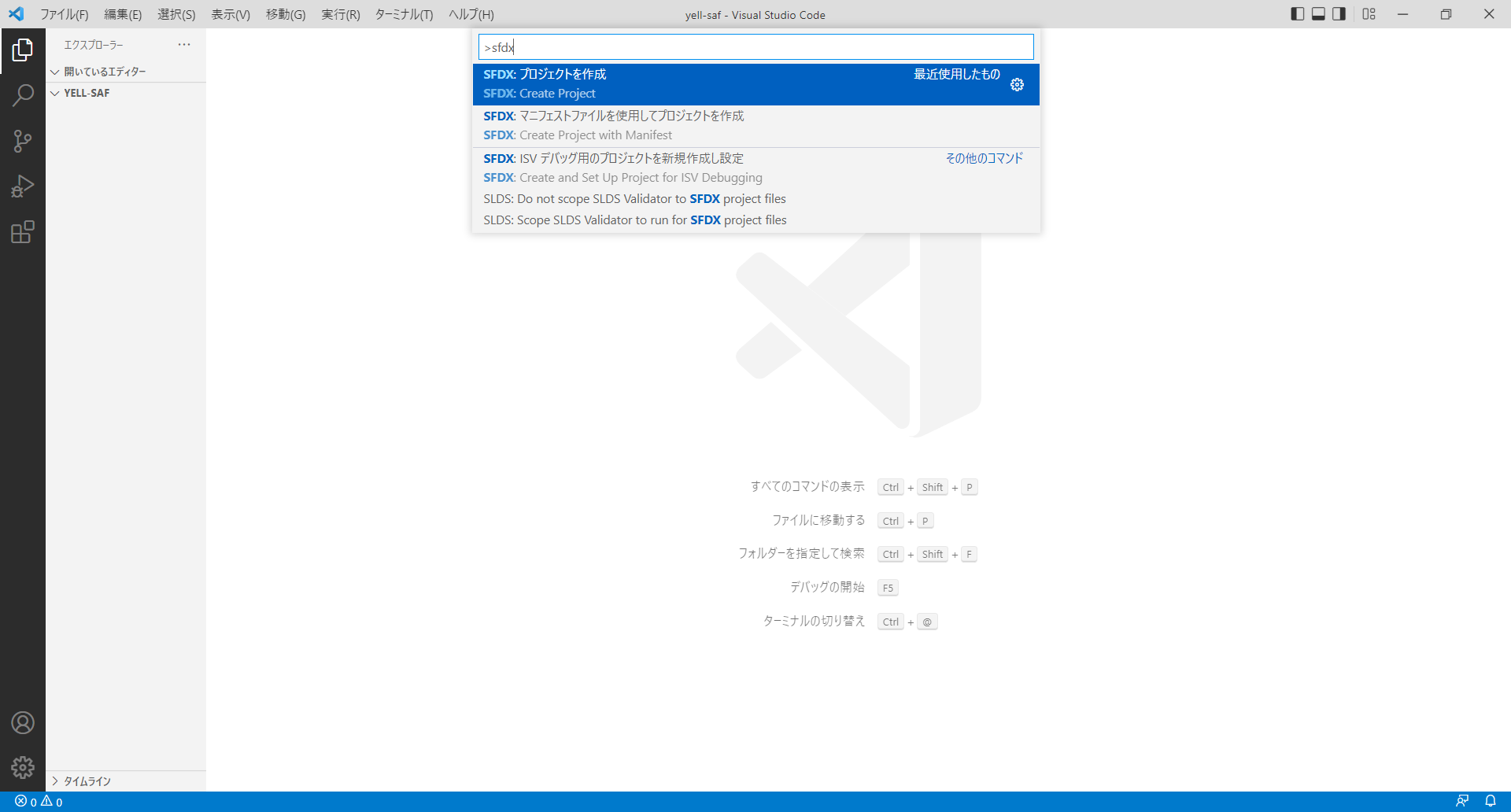

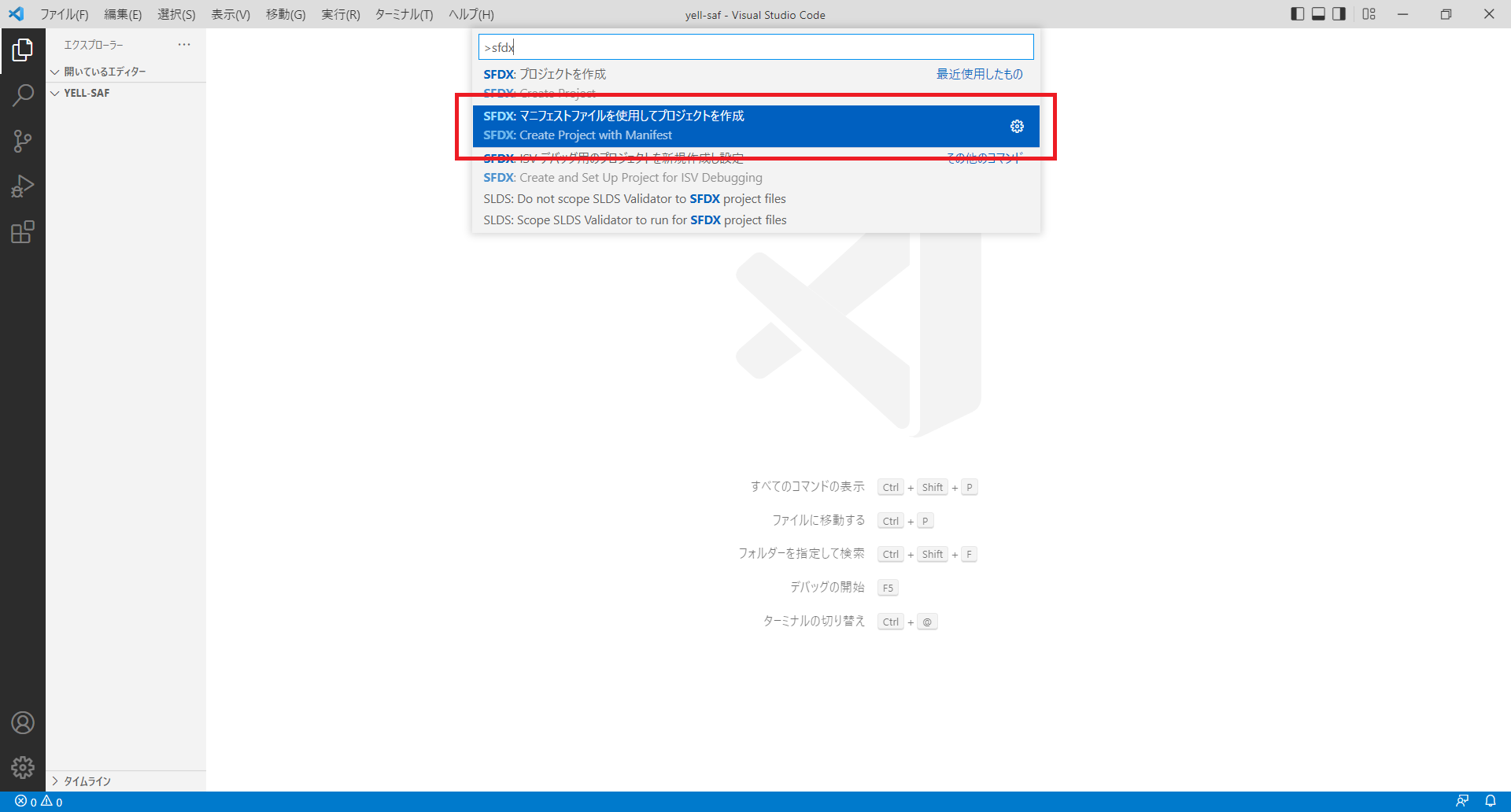

「sfdx」と入力してください。

実行可能なコマンドが絞り込まれます。

「SFDX: マニュフェストファイルを使用してプロジェクトを作成」を選択してください。

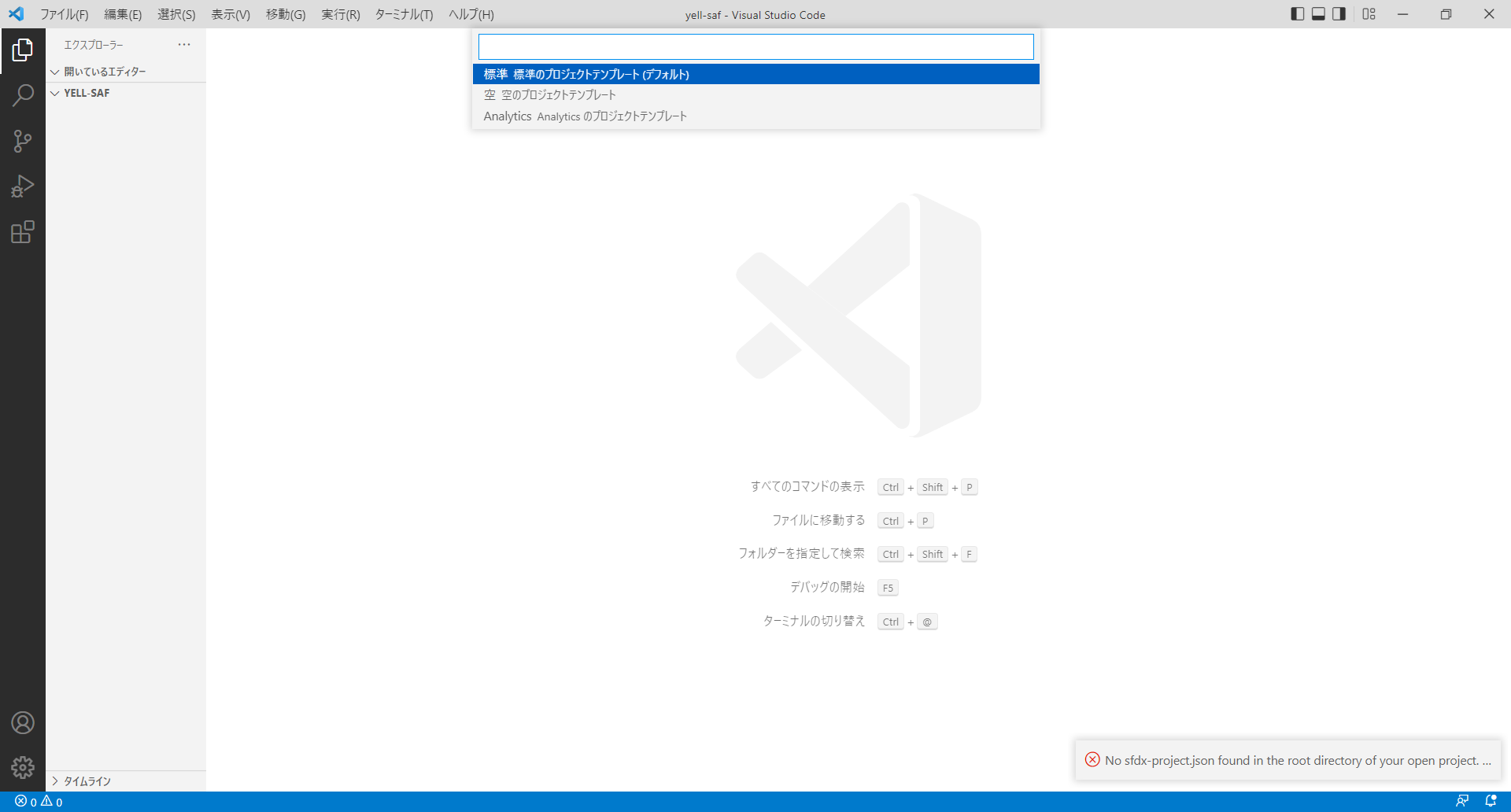

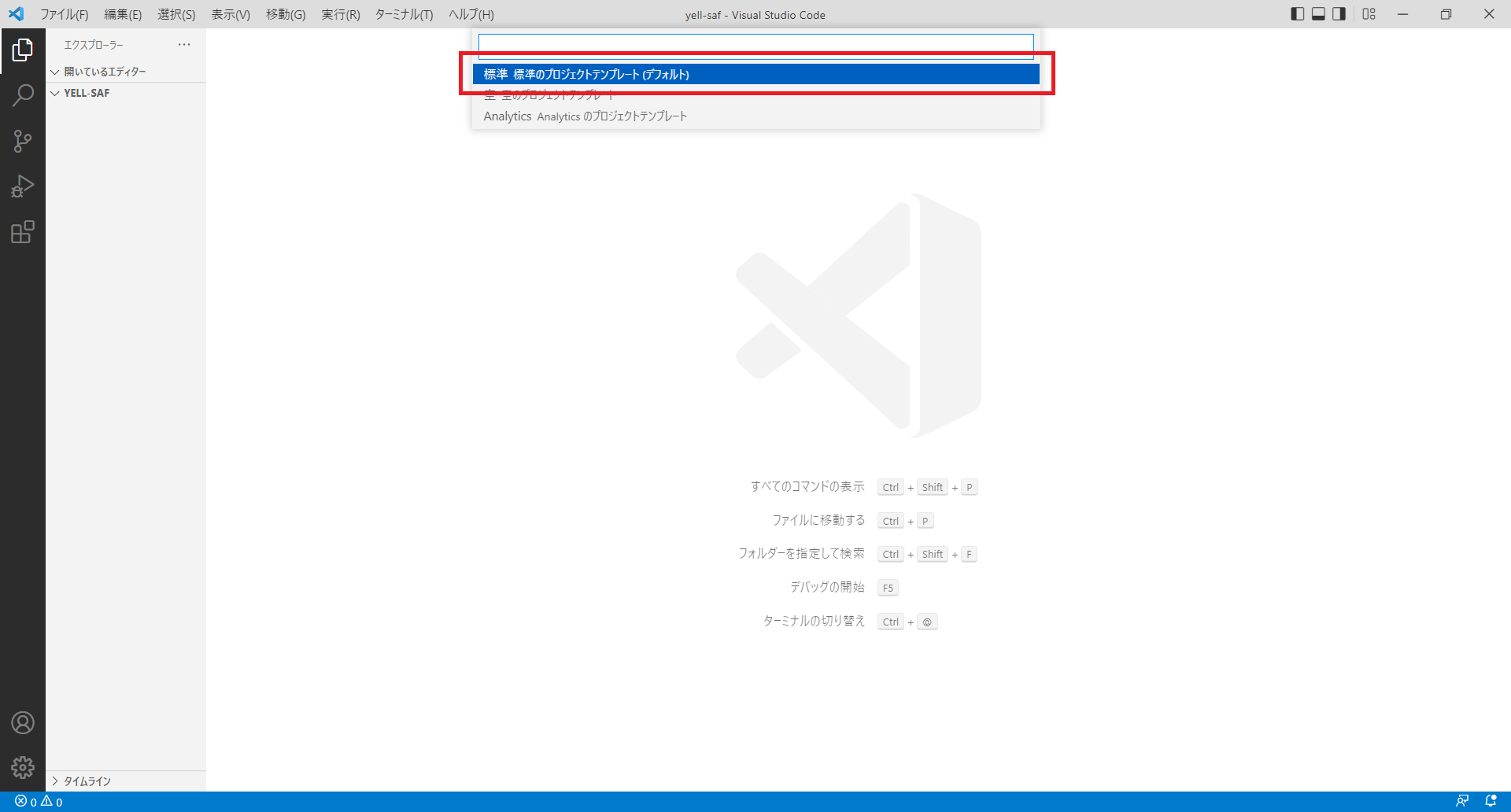

テンプレート選択ポップアップが表示されます。

「標準」を選択してください。

プロジェクト名入力ポップアップが表示されます。

任意のプロジェクト名を入力してEnterキーを押してください。

エクスプローラーが起動します。

なお、ここまで行うと他の画面などに触れても中断されません。

「プロジェクトを作成」をクリックしてください。

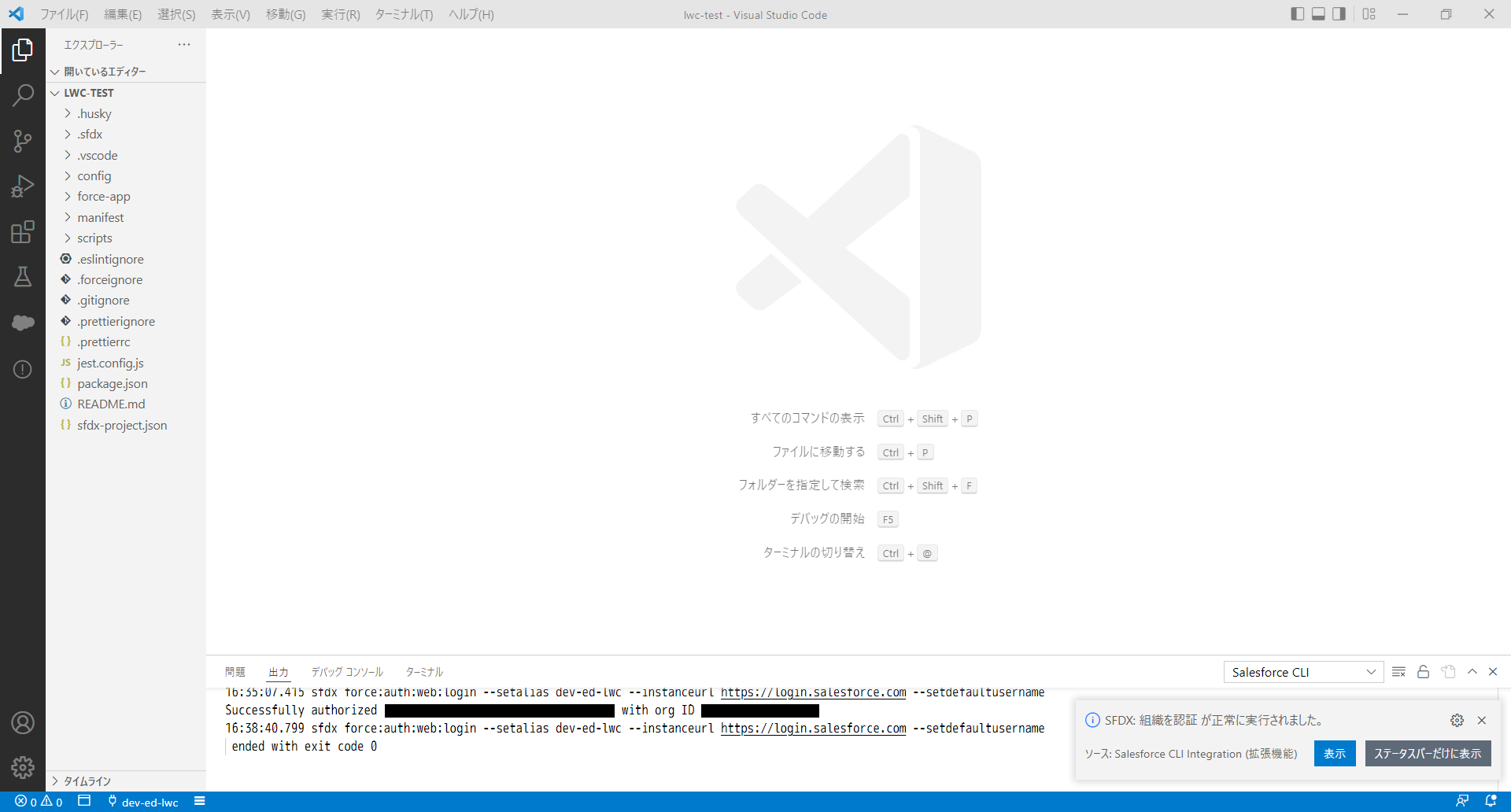

SFDXプロジェクトが作成され、フォルダーが開かれます。

これでプロジェクトは作成されましたが、まだDeveloper Edition 環境に接続されていません。

続いてDeveloper Edition 環境に接続していきます。

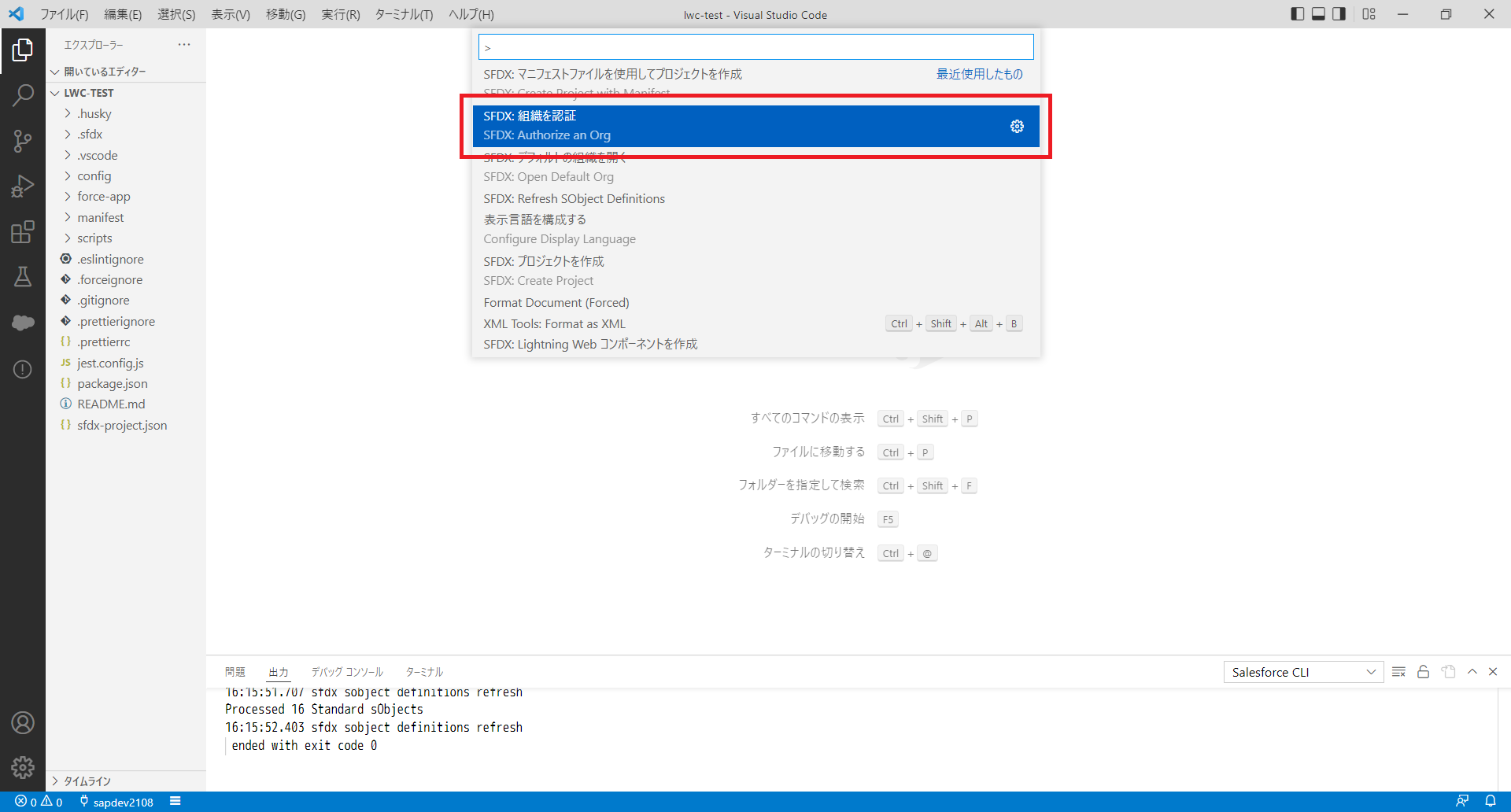

ctrl+shift+Pを同時に押してコマンドを表示してください。

ポップアップが出現します。

SFDXプロジェクト内なので、表示されるコマンドが変化しています。

「SFDX: 組織を認証」を選択してください。

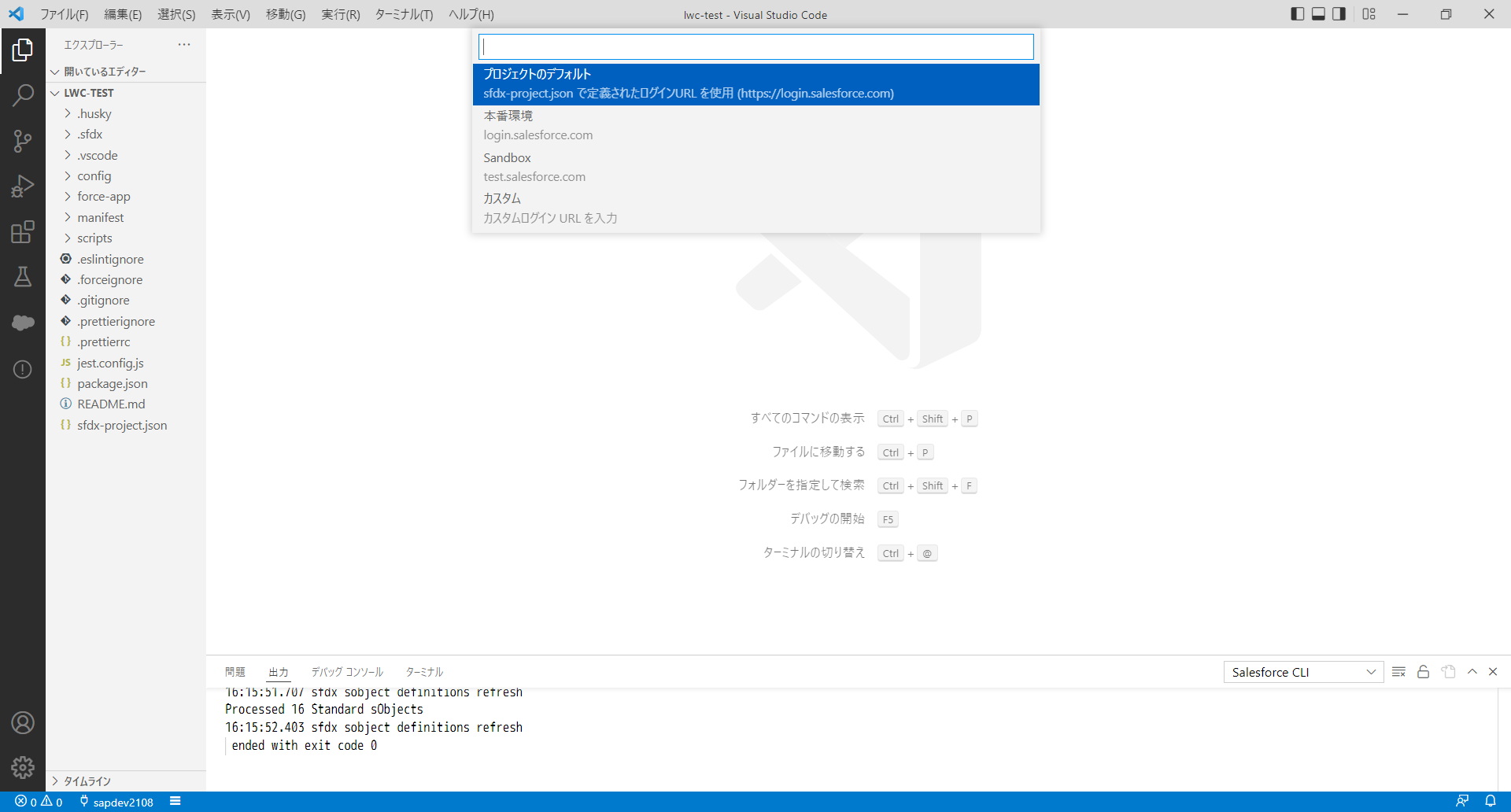

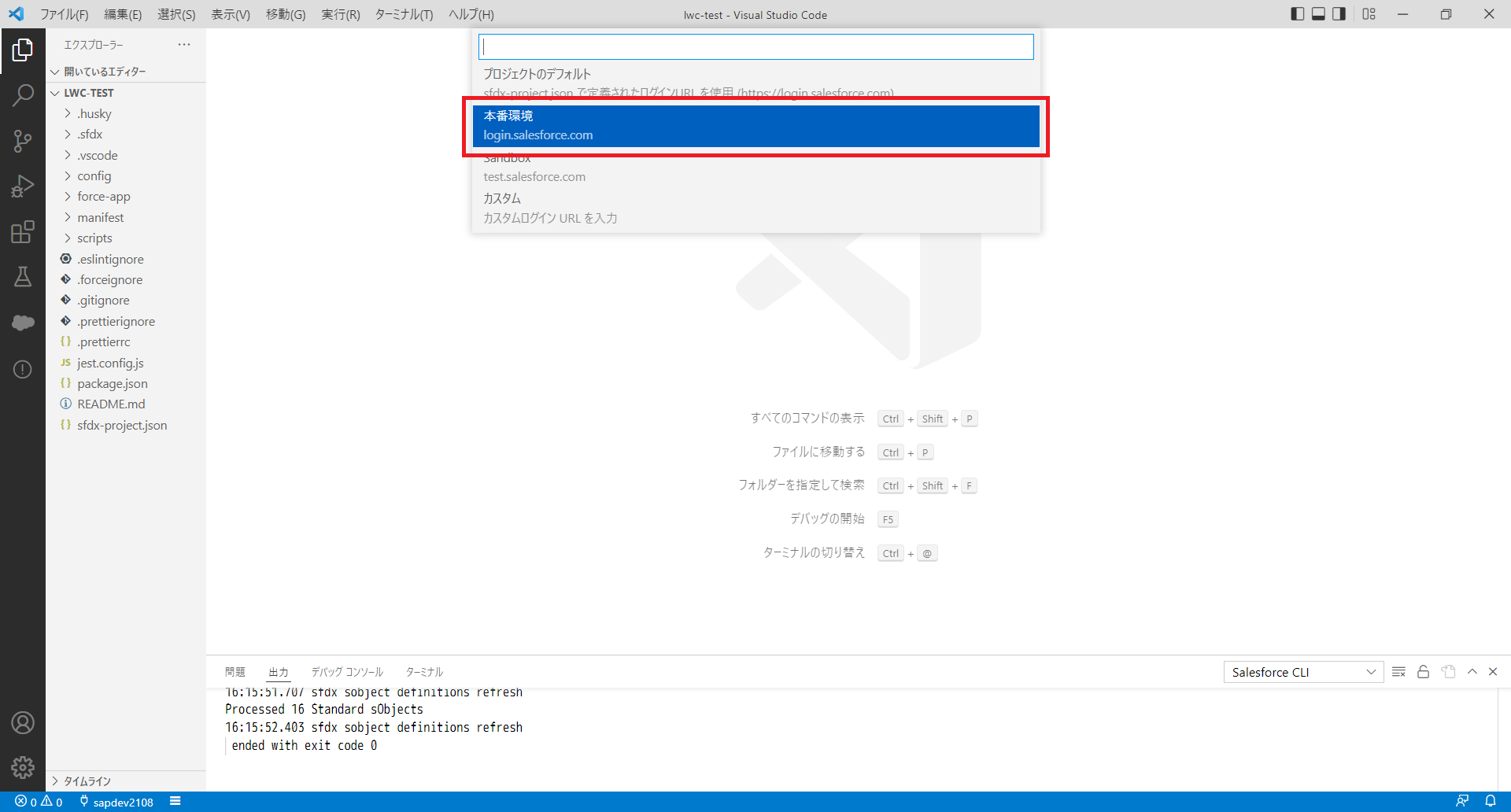

認証先のURLを選択するよう求められます。

「本番環境」を選択してください。

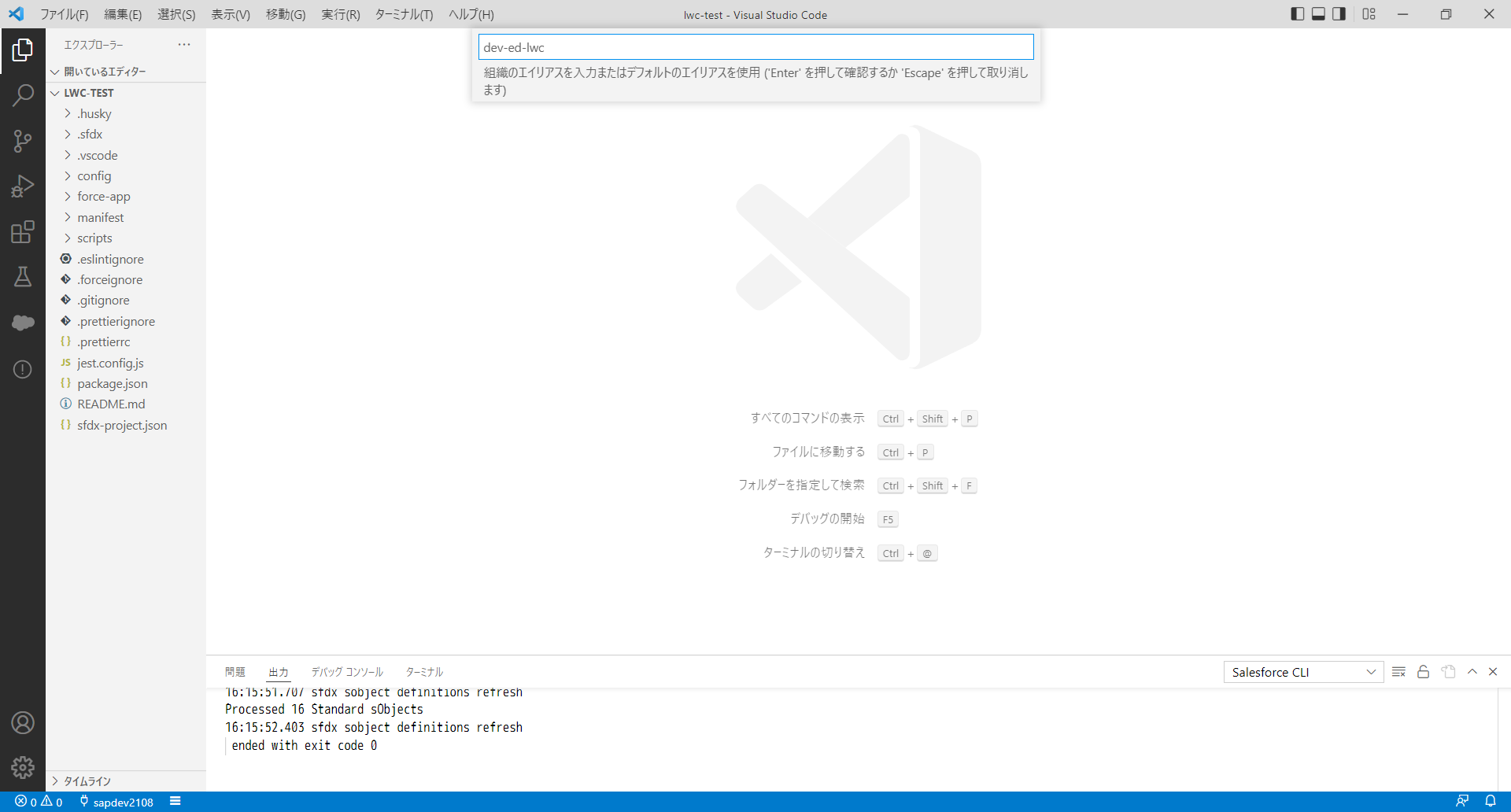

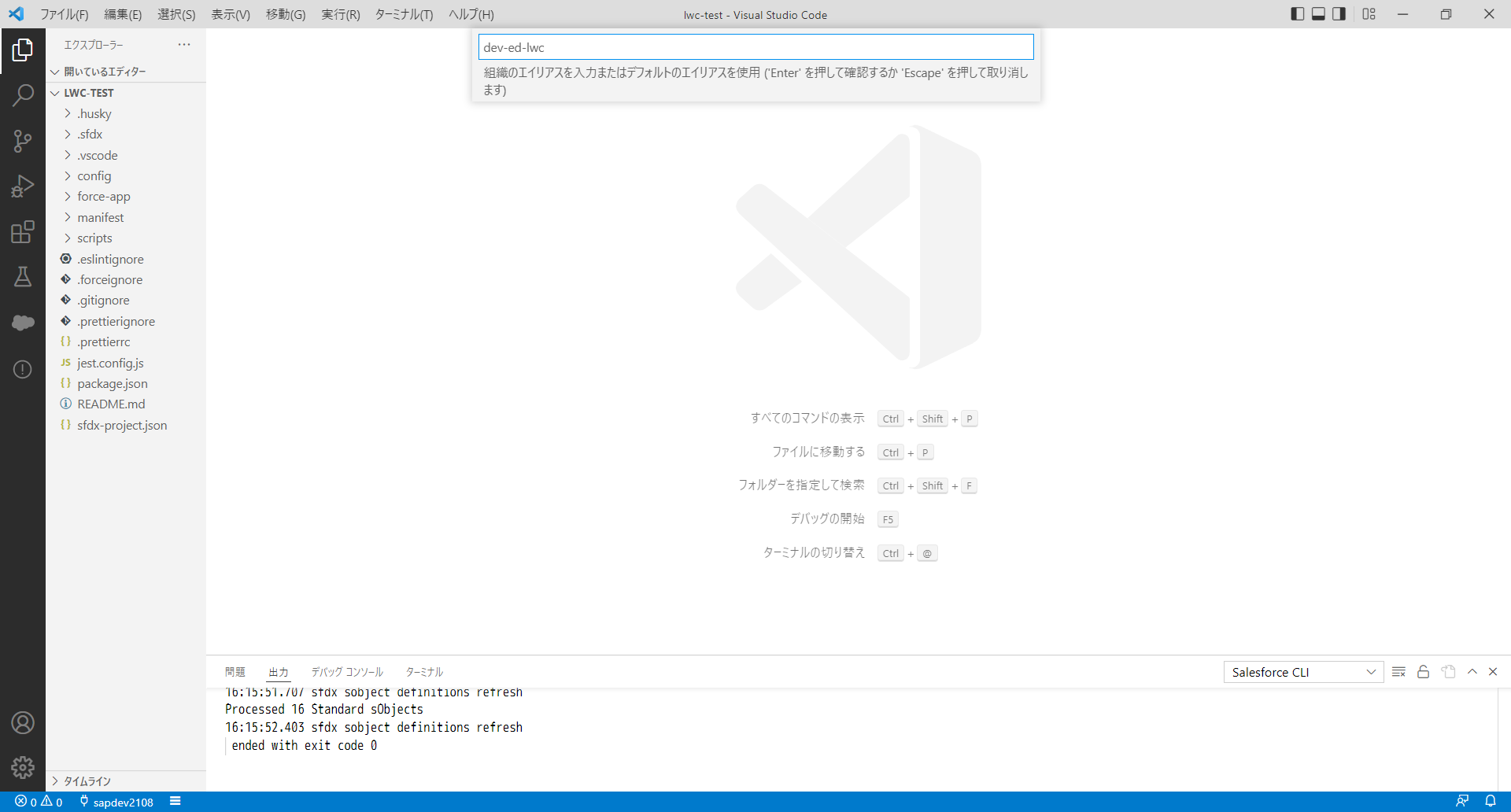

組織のエイリアス入力ポップアップが表示されます。

ここで、「本番環境」を選択した理由についてですが、Developer Edition 環境は厳密にいえば(他の環境とは独立した)本番環境であるためです。

Sandbox環境は通常の(Developer Editionではない)本番環境から作成でき、Sandbox環境に接続する場合は「Sandbox」を選択してください。

任意のエイリアスを入力してEnterキーを押してください。

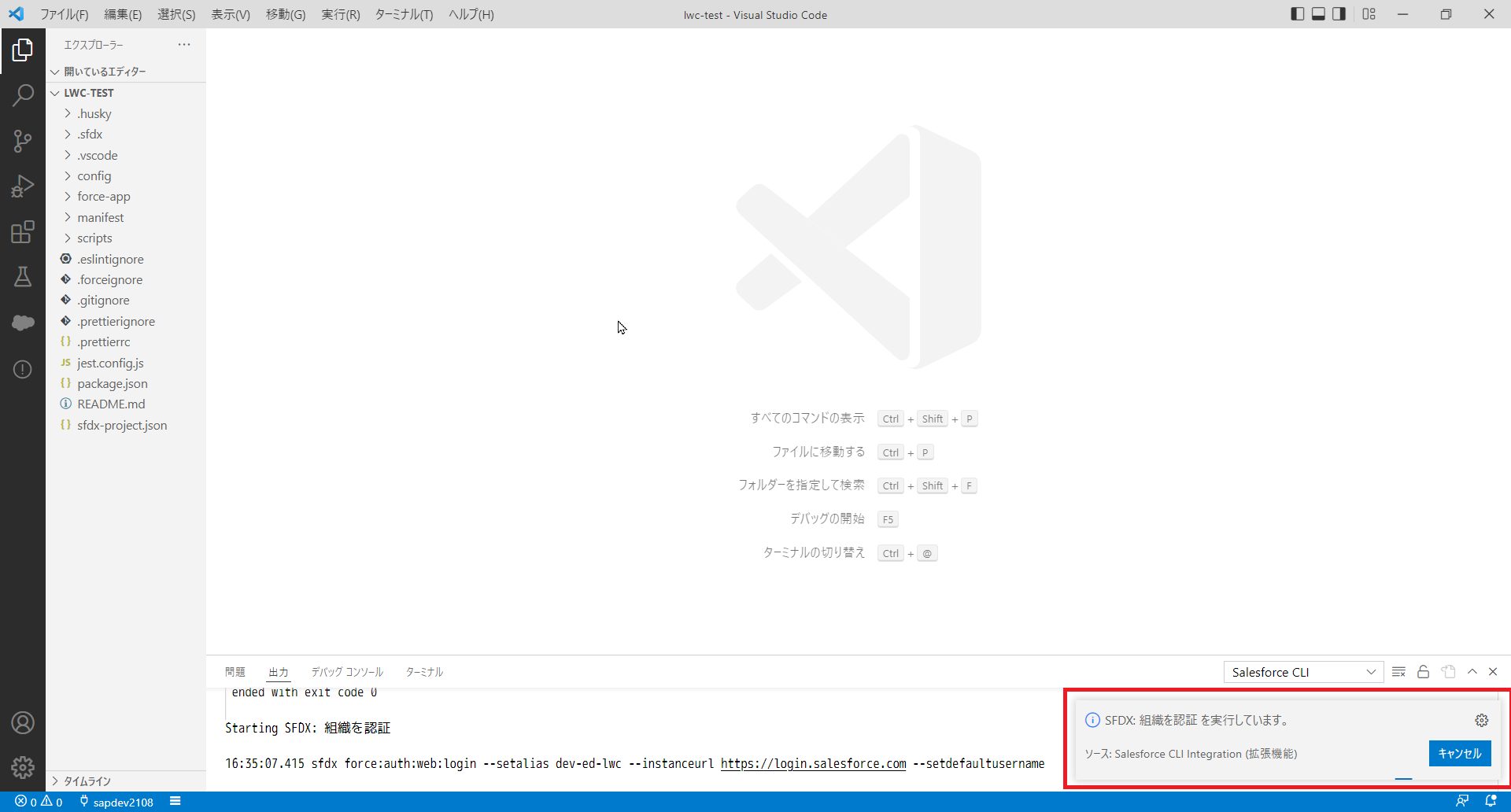

「SFDX: 組織を認証 を実行しています。」と表示され、ブラウザが立ち上がります。

なお、エイリアスとは日本語では「別名」や「通称」などと翻訳され、ここではVS CodeやSalesforce CLIで環境を管理する上での名前になります。

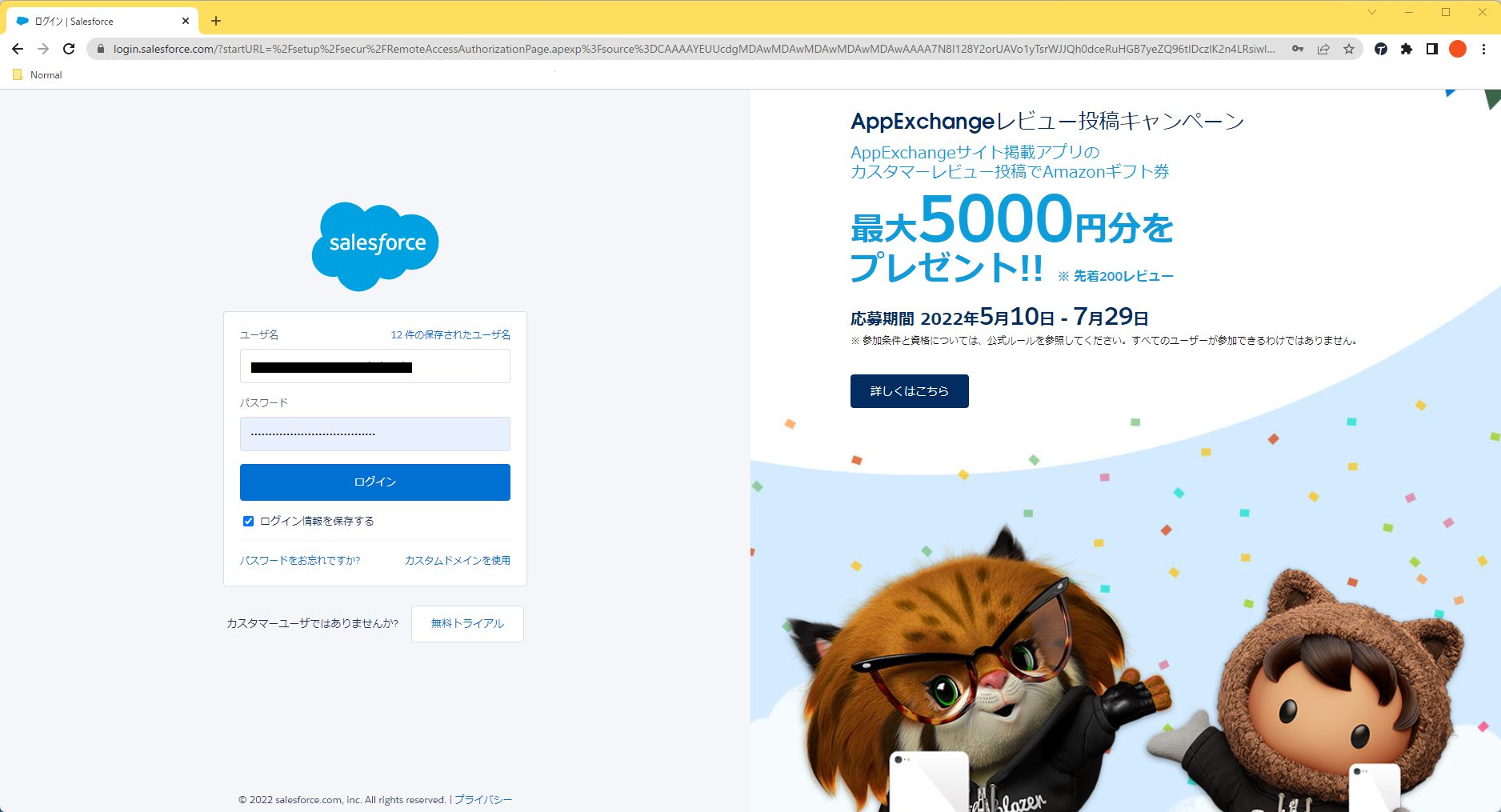

ユーザ情報を入力してログインしてください。

なお、ユーザ名は最初に届いたメールに記載されており、パスワードは先ほど設定したものになります。

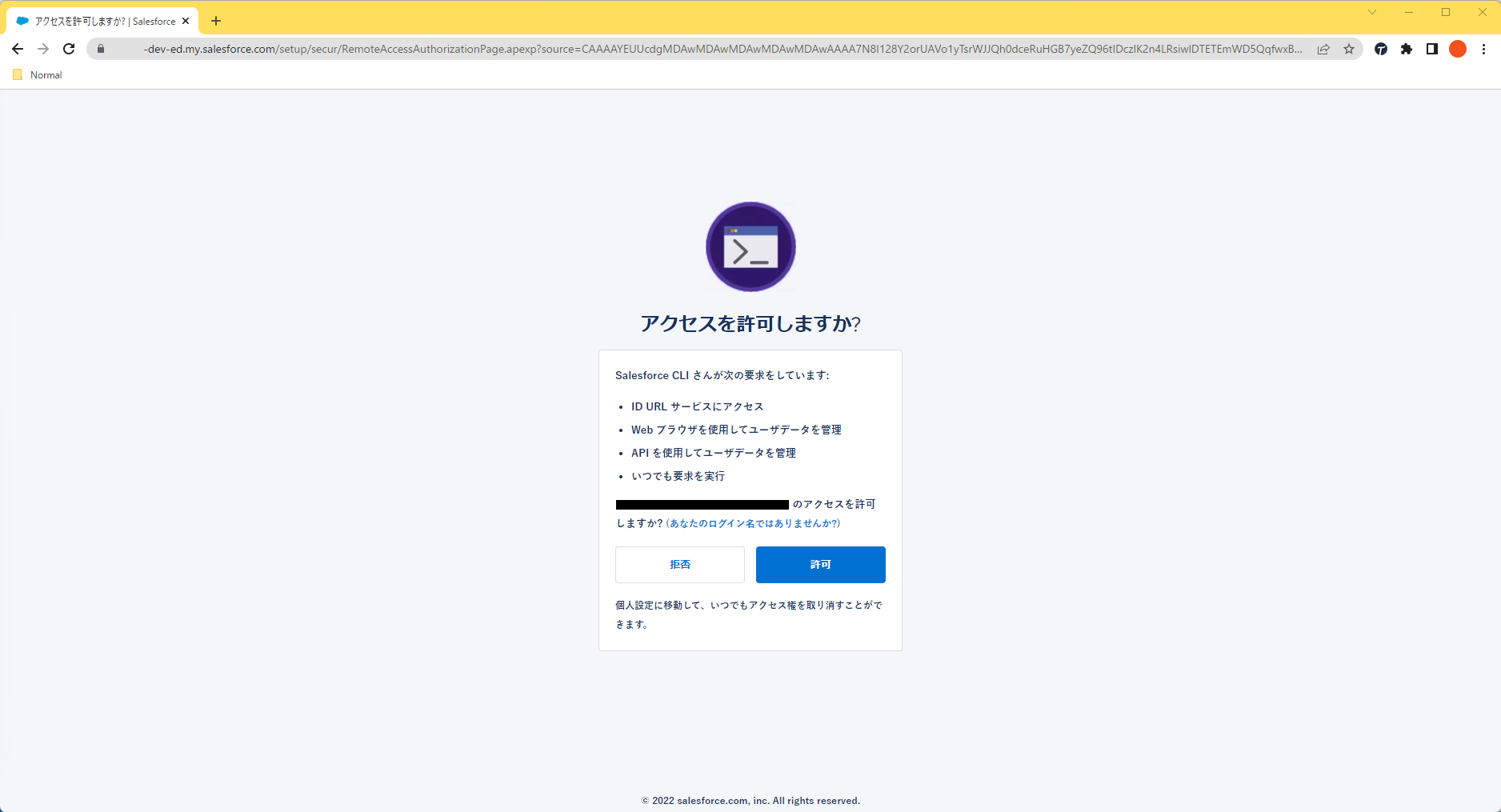

ローカルのSalesforce CLIと

ローカルのSalesforce CLIと

接続してよいか聞かれるため、「許可」をクリックしてください。

Salesforceの

ホームが開かれ、VS Codeでは「SFDX: 組織を認証 が正常に実行されました。」と表示されます。

確認用LWCのデプロイ

以上で準備は完了になります。

開発ができるか確認するために確認用のLWCを作成してみましょう。

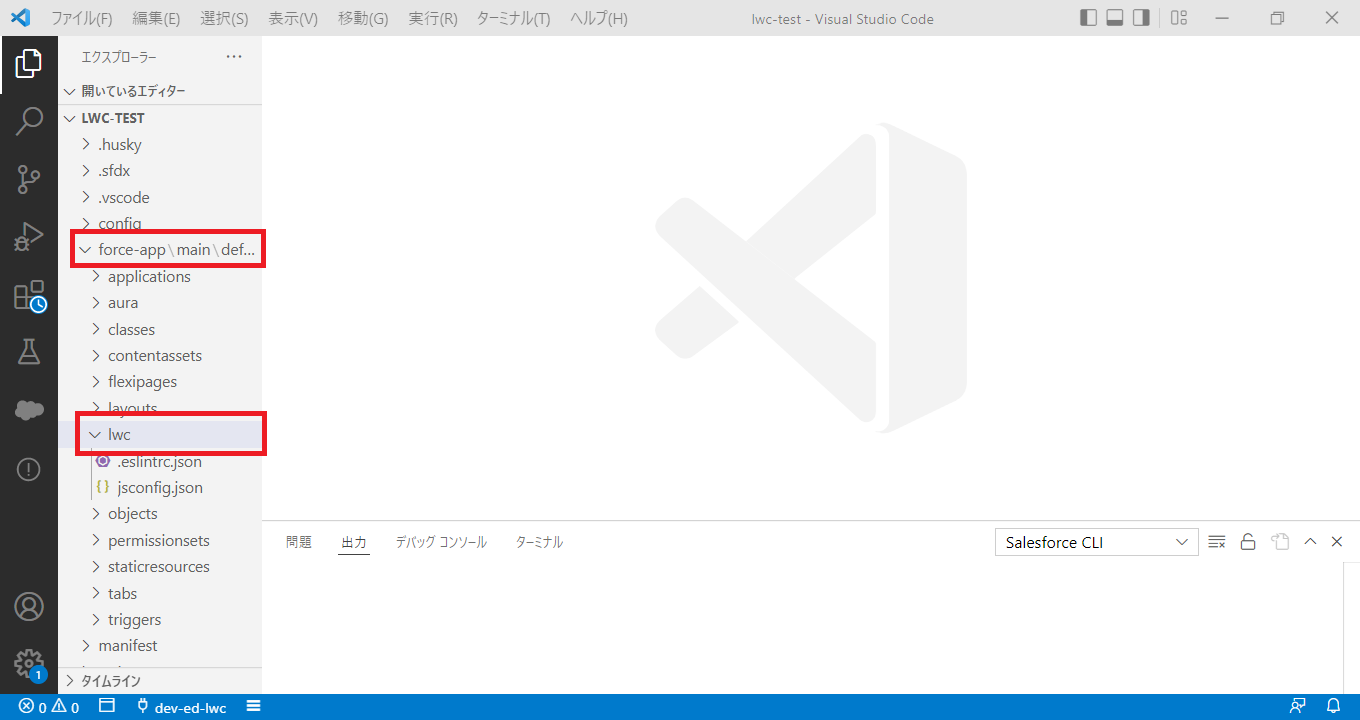

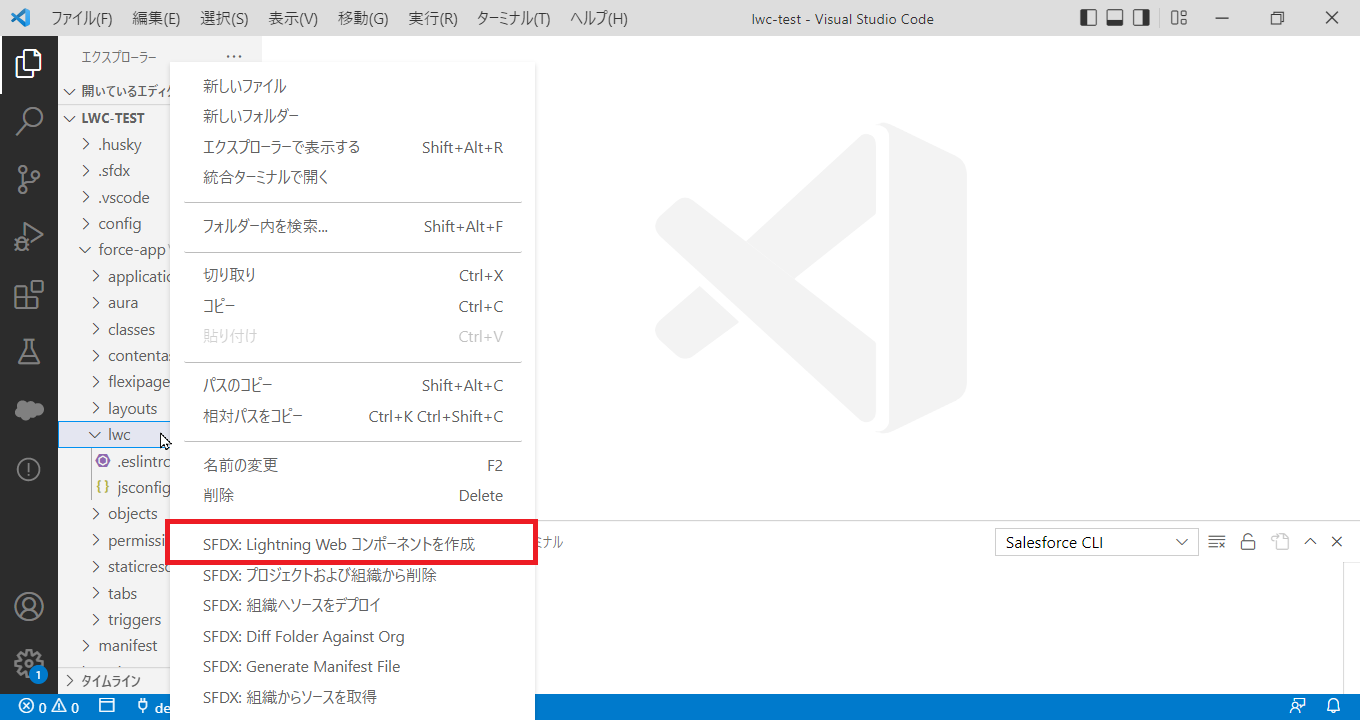

左側のファイル一覧から「force-app」>「lwc」の順に選択してください。

フォルダが開かれます。

lwcフォルダを右クリックし、「SFDX: Lightning Web コンポーネントを作成」をクリックしてください。

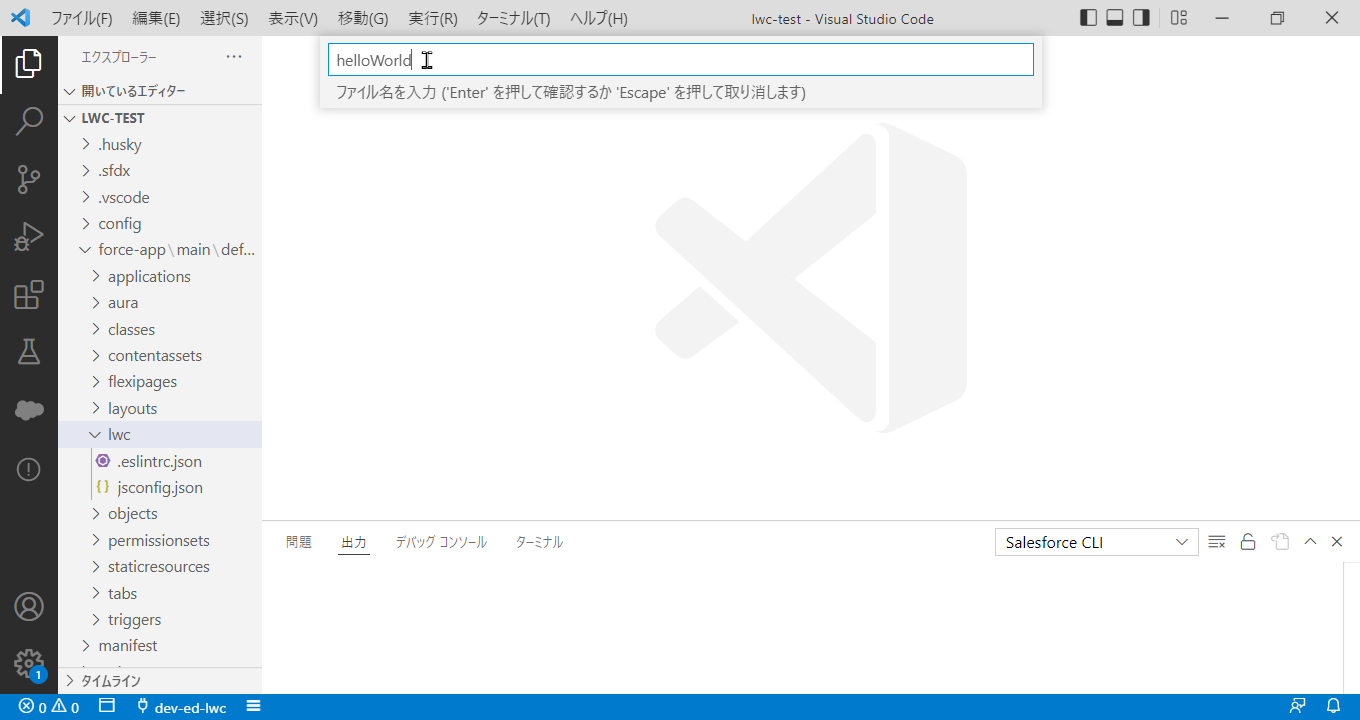

ファイル名入力ポップアップが表示されます。

「helloWorld」と入力し、Enterキーを押してください。

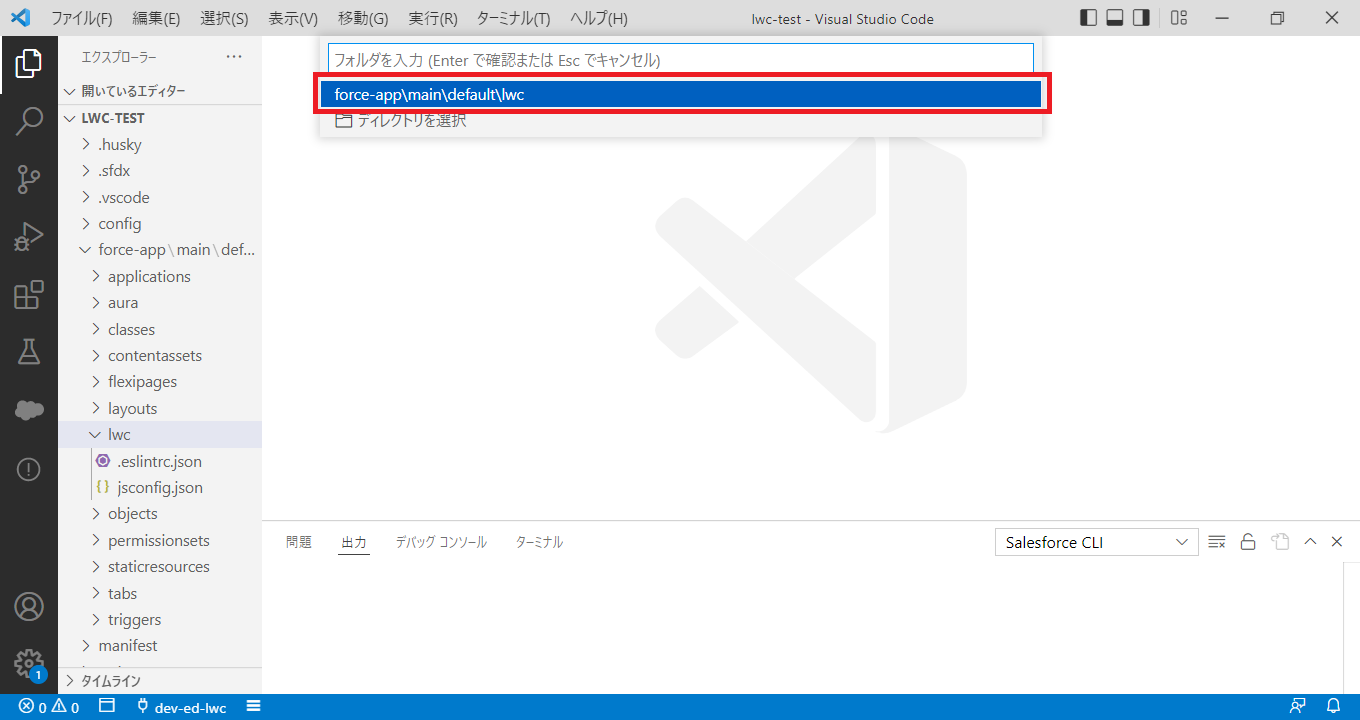

保存先フォルダ選択ポップアップが表示されます。

保存先フォルダはデフォルトの「force-app\main\default\lwc」をクリックしてください。

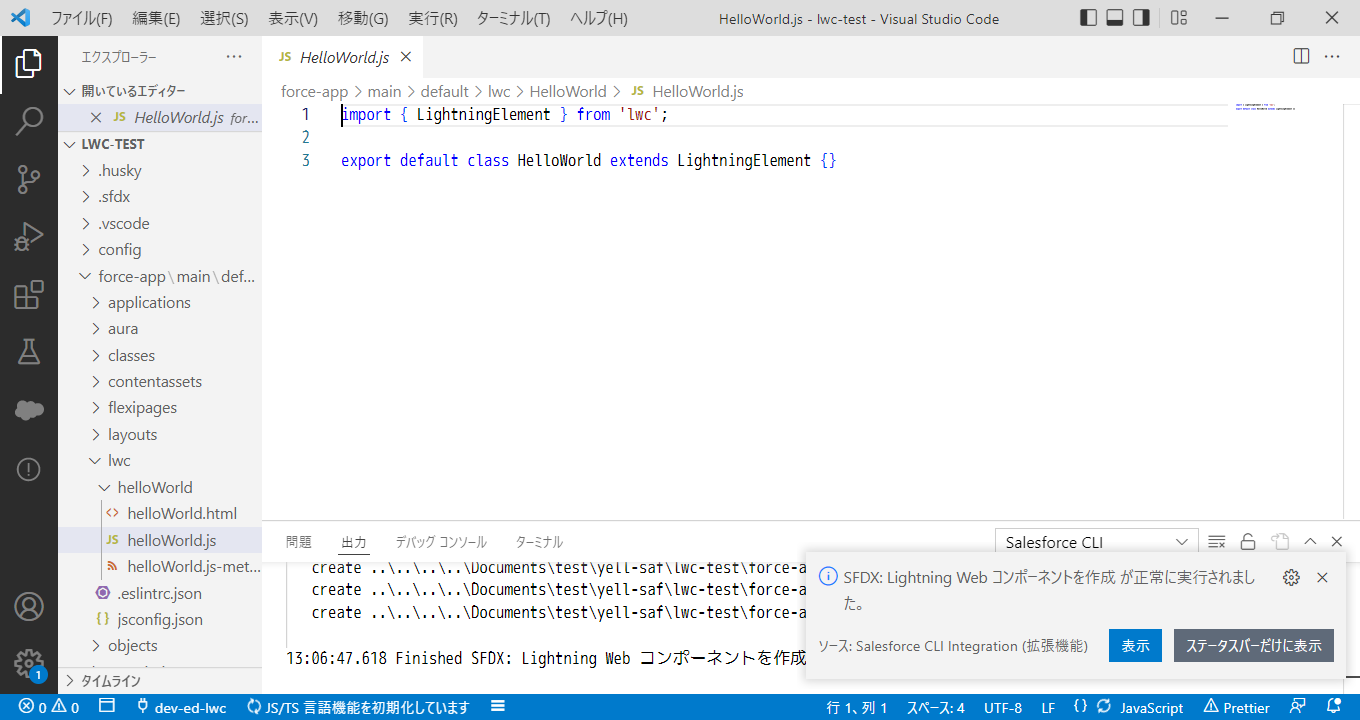

基本フォーマットのLWCが自動で作成されます。

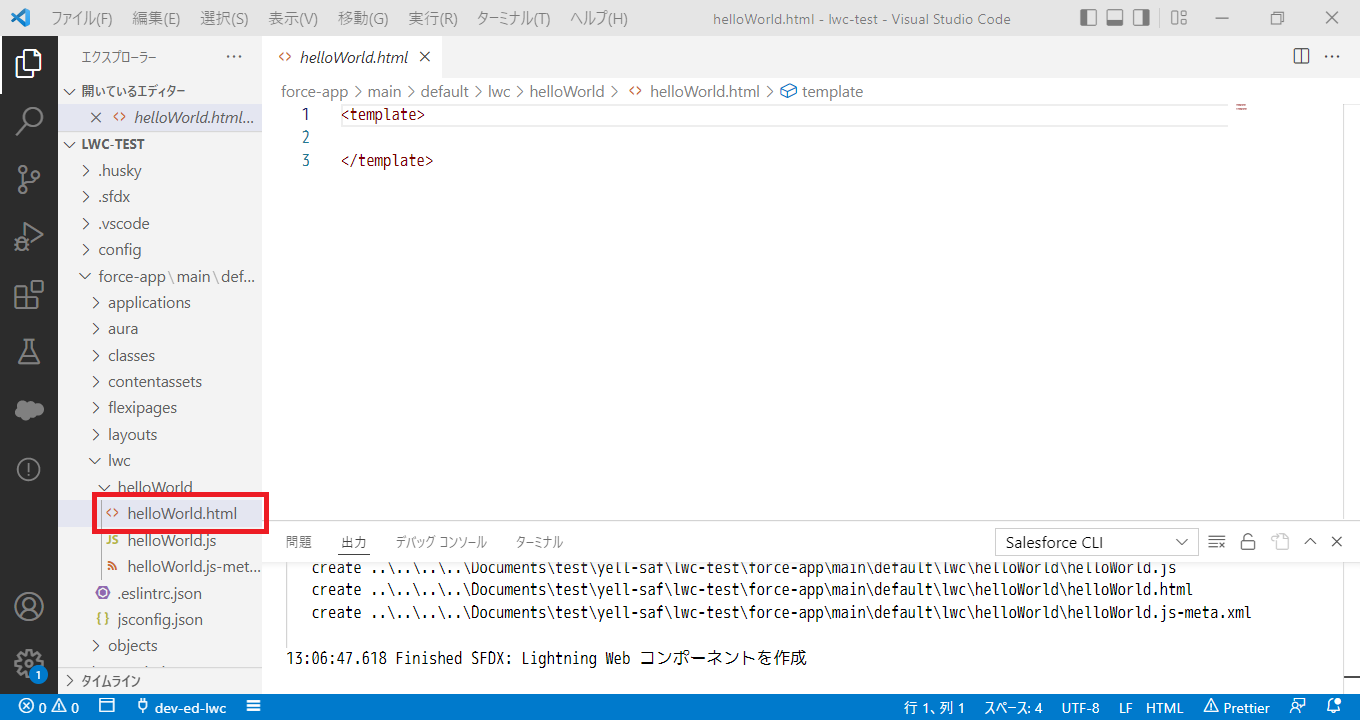

左サイドバーのファイル一覧から「helloWorld.html」を選択してください。

ファイルの内容が表示されます。

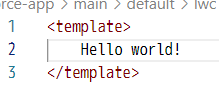

2行目に「Hello world!」と入力してください。

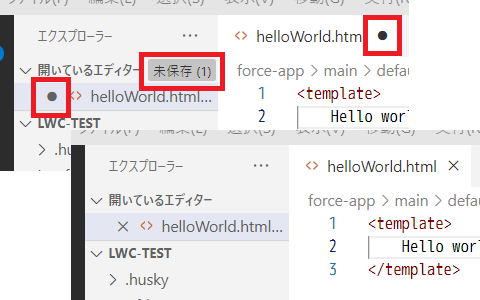

「ctrl+S」を同時に押して保存してください。

保存されると以下のように表示が消えます。

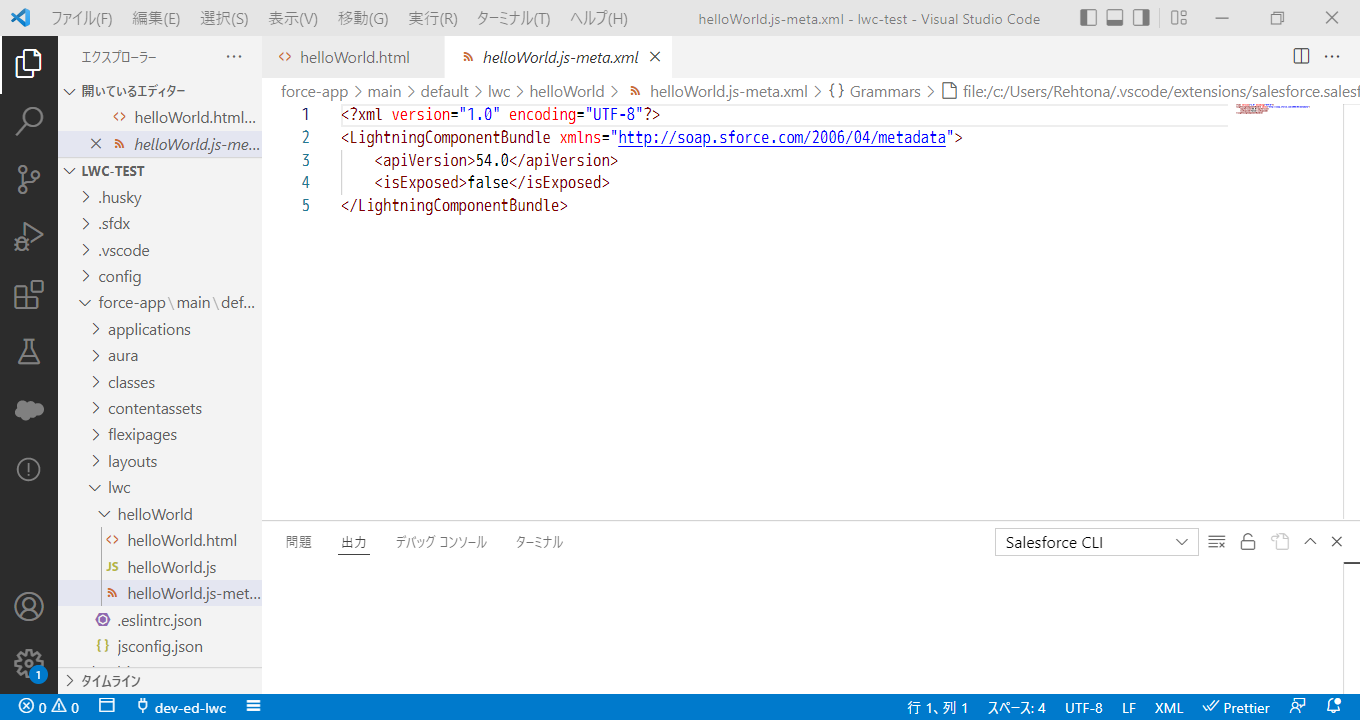

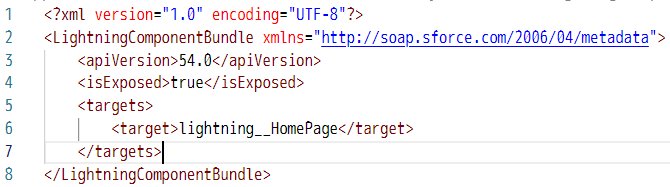

同様に、左サイドバーのファイル一覧から「helloWorld.js-meta.xml」を選択してください。

なお、このファイルの意味については次回以降に説明します。

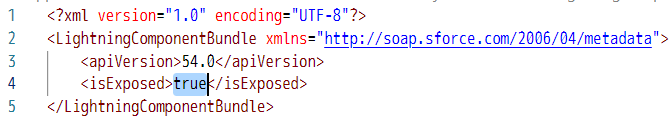

4行目の「false」を「true」に書き換えてください。

4行目と5行目の間に以下のコードを張り付けてください。

<targets>

<target>lightning__HomePage</target>

</targets>

最終的に以下のようになります。(apiVersion など細かな違いは気にしなくて良いです!)

問題なければ「ctrl+S」を同時に押して保存してください。

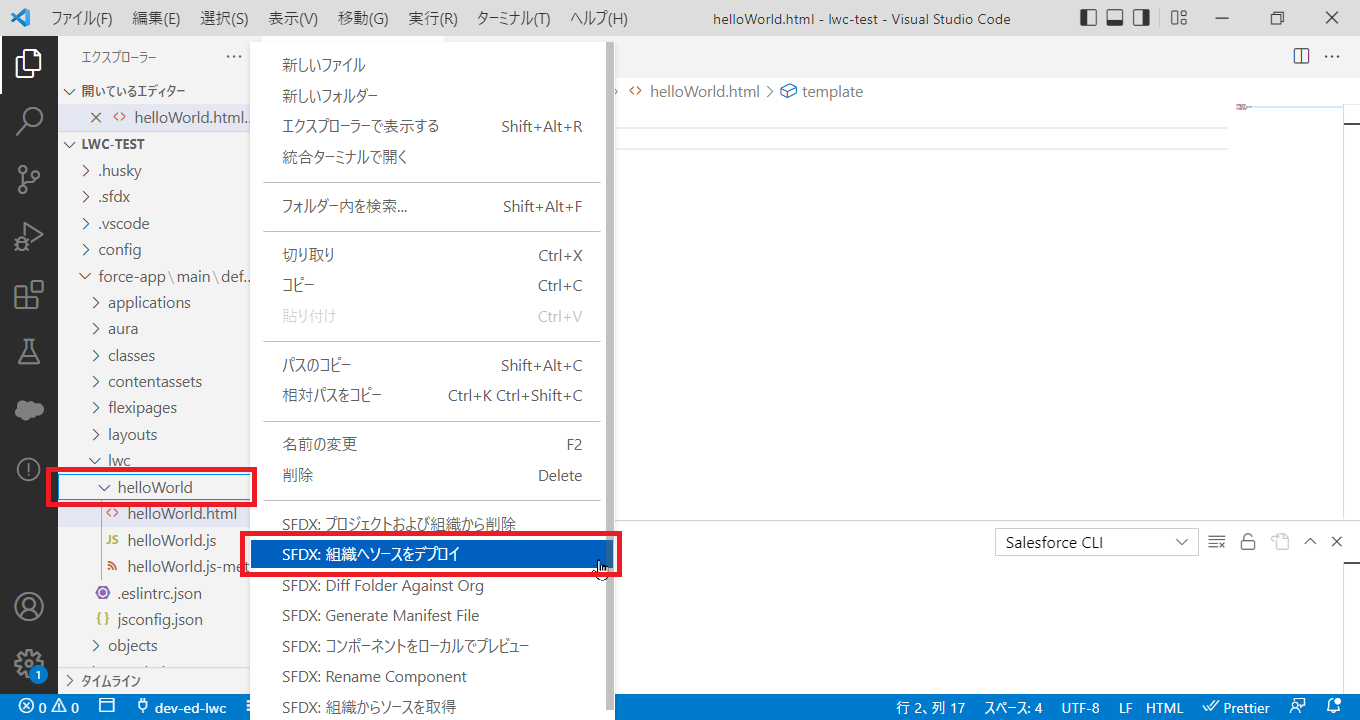

「helloWorld」フォルダを右クリックし、「SFDX: 組織へソースをデプロイ」をクリックしてください。

Developer Edition 環境にソースがアップロードされます。

なお、「deploy」とは「配置する」などの意味を持つ英単語です。

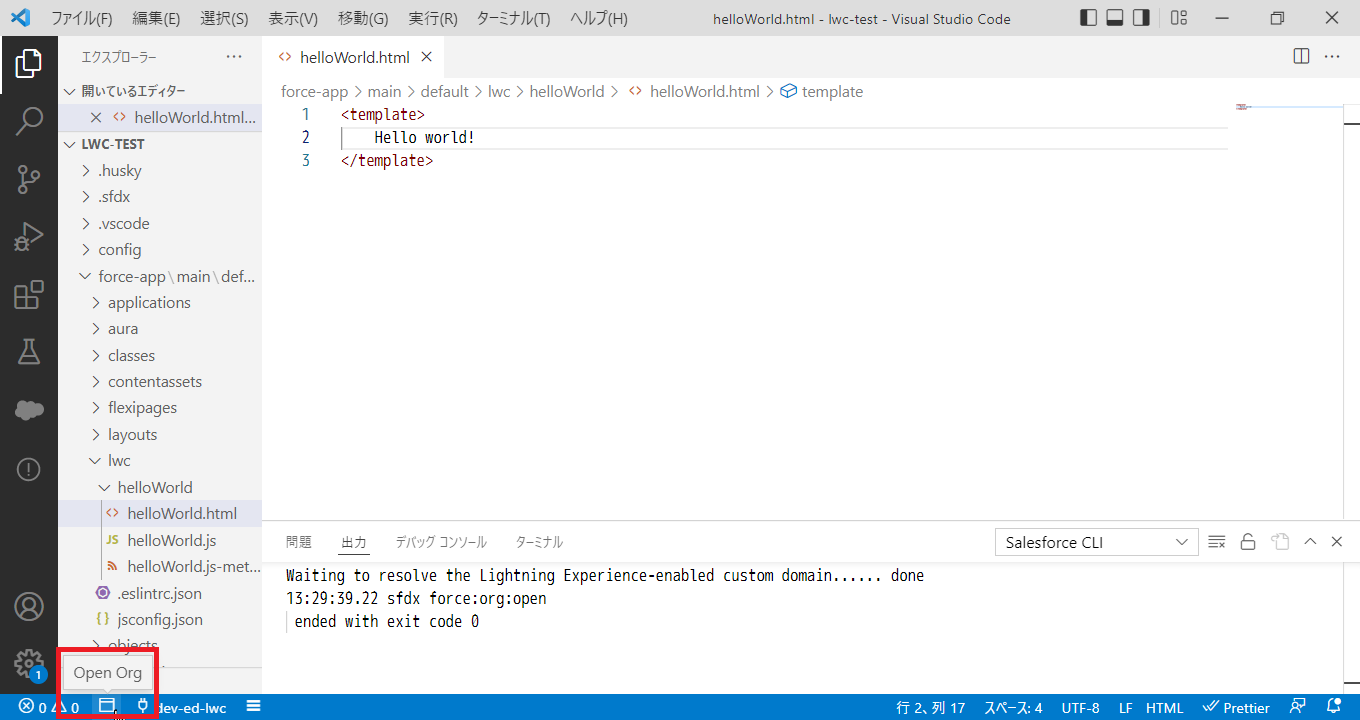

アップロードしたLWCを使用して表示を確認します。

左下の![]() アイコンをクリックして組織を開いてください。

アイコンをクリックして組織を開いてください。

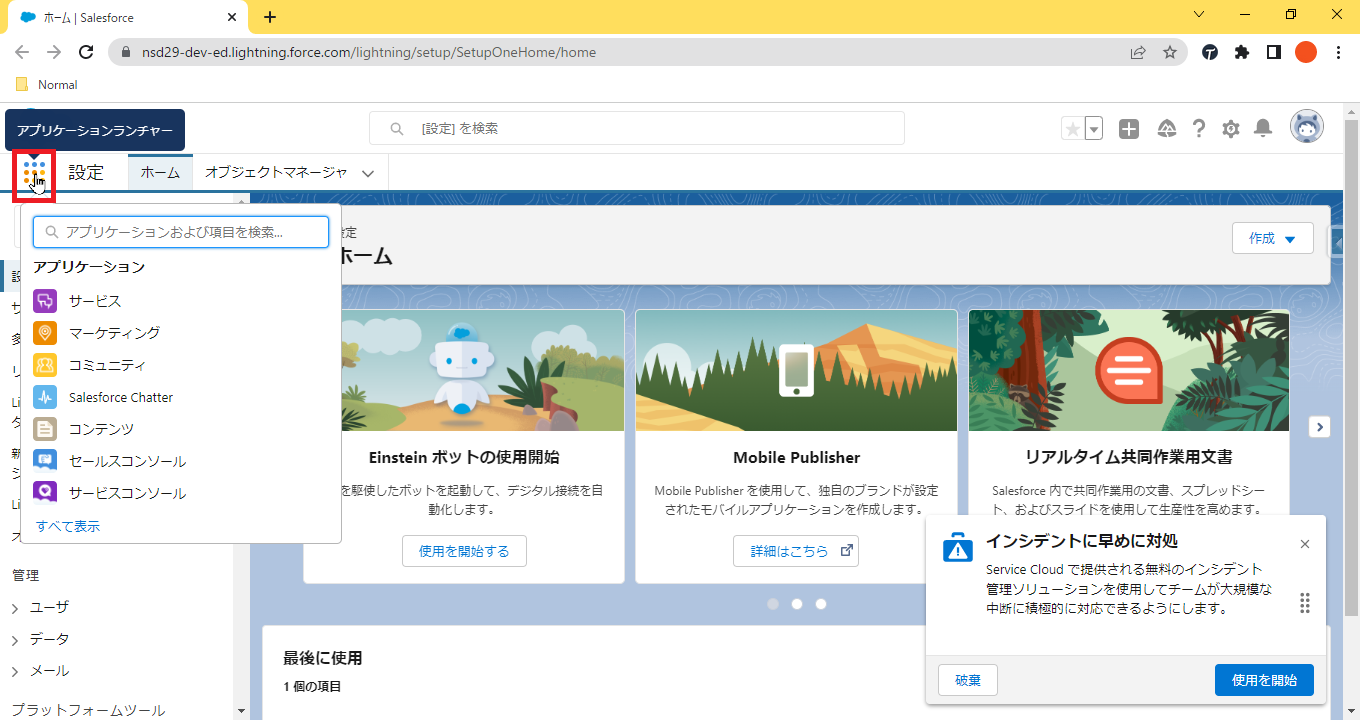

組織が開かれたら、![]() アプリケーションランチャーをクリックしてください。

アプリケーションランチャーをクリックしてください。

アプリケーションランチャーのクイックメニューが表示されます。

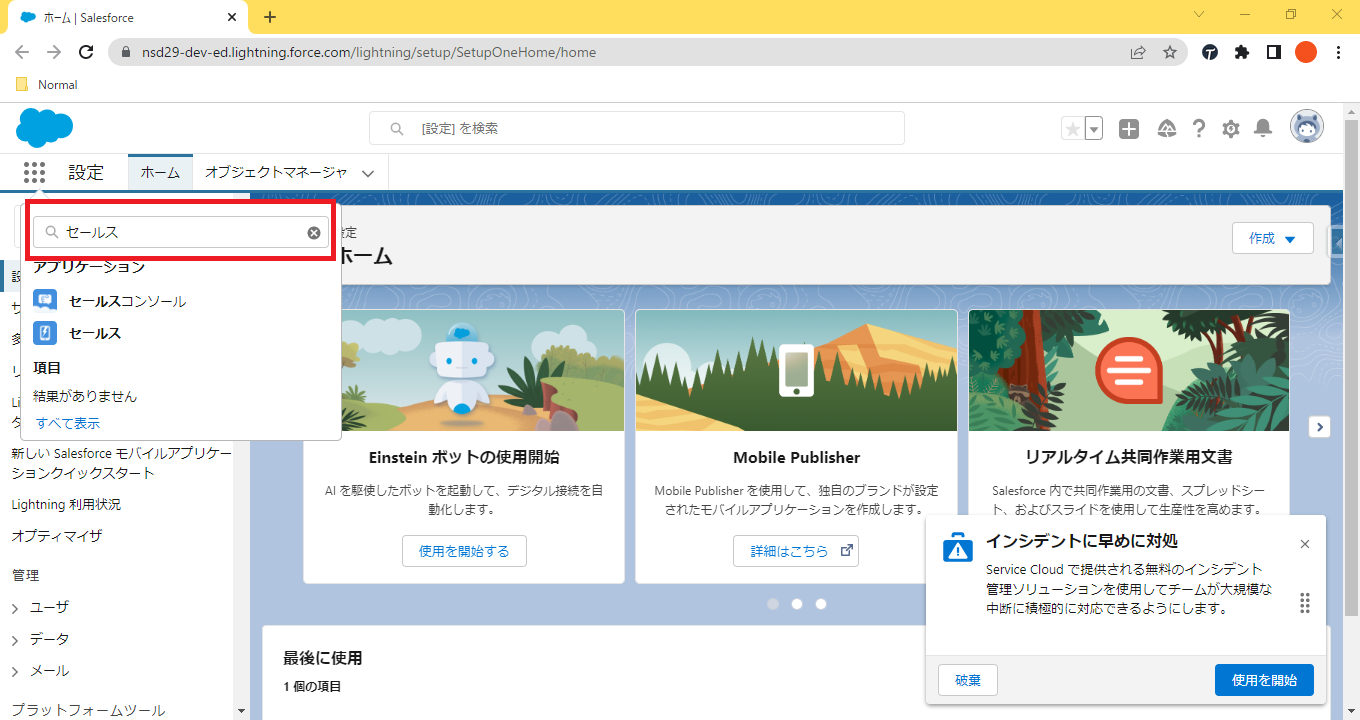

クイックメニューの検索欄に「セールス」と入力してください。

アプリケーションが絞り込まれます。

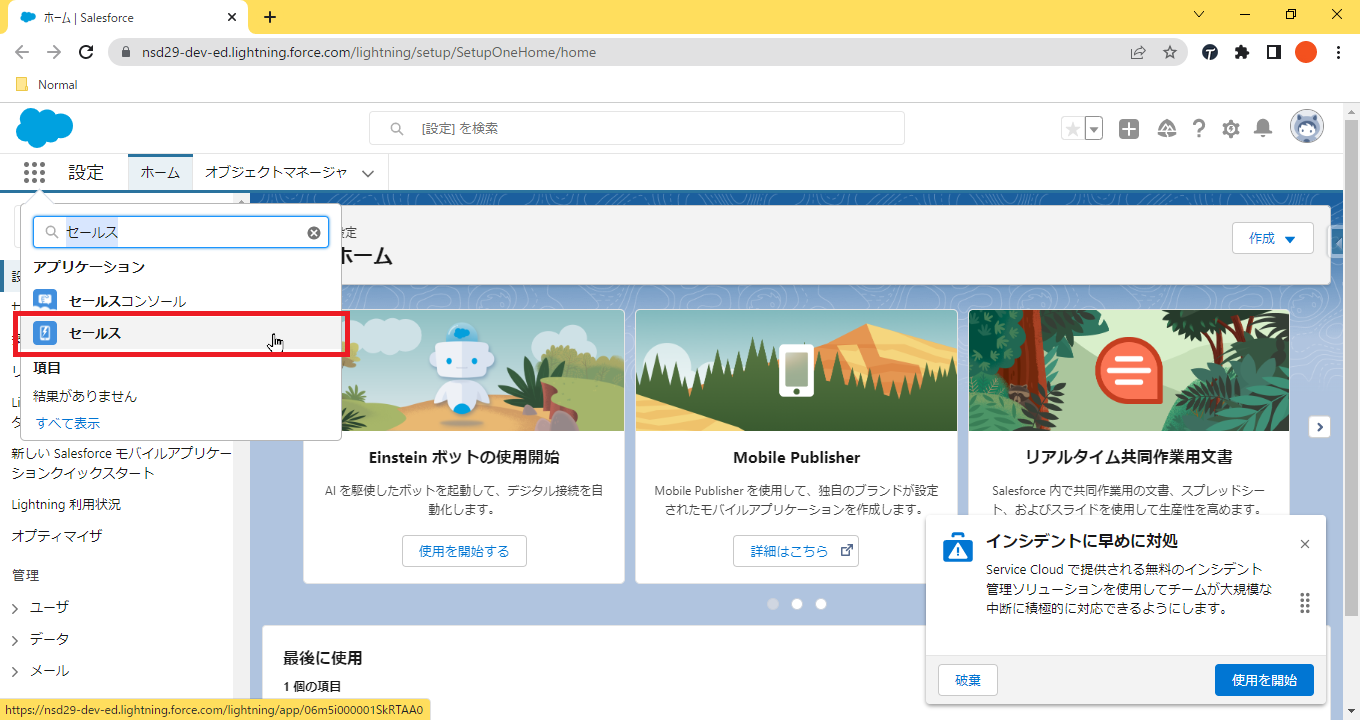

「セールス」をクリックしてください。

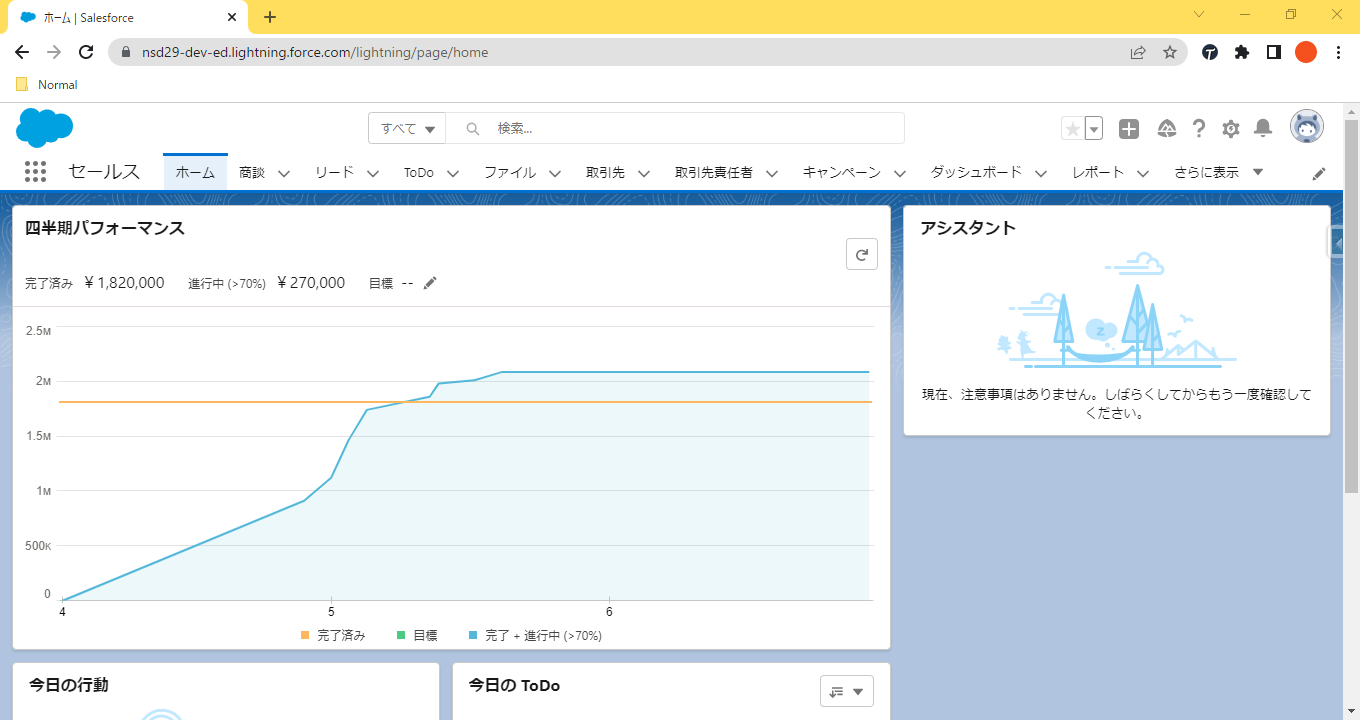

セールスアプリケーションが開かれます。

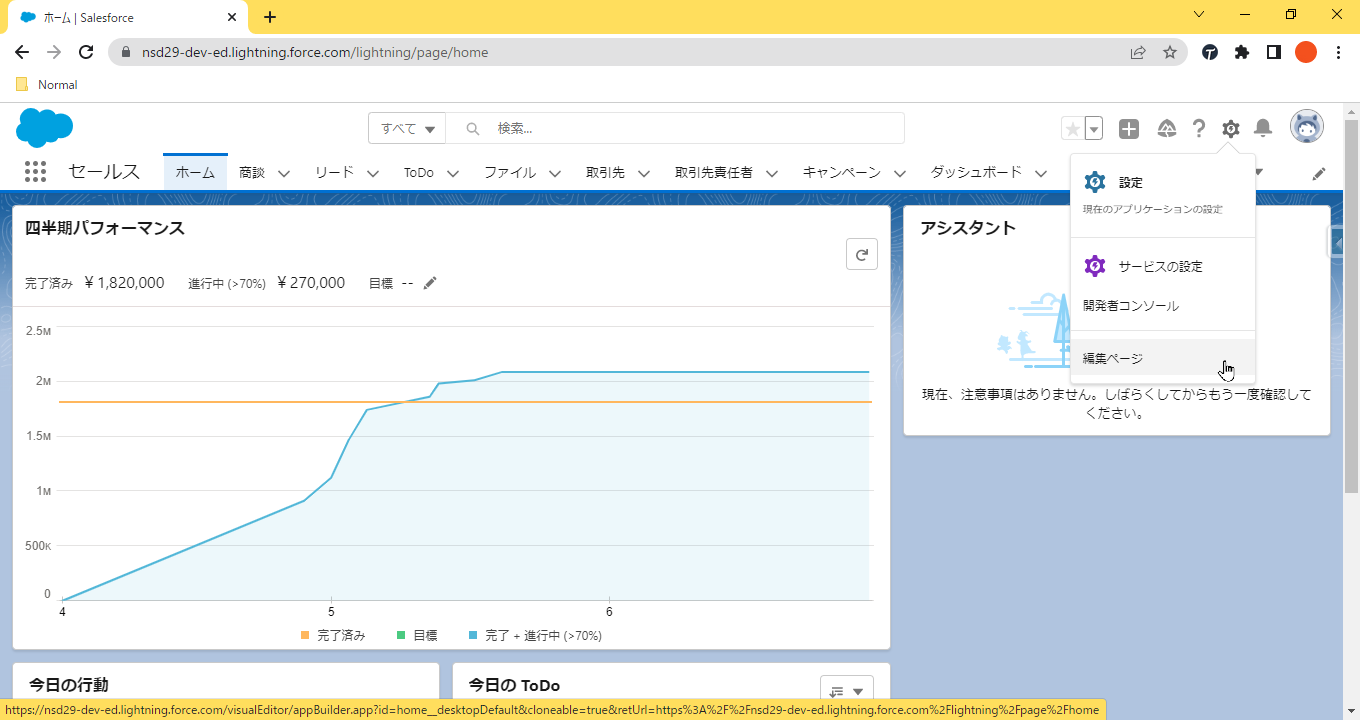

画面右上の![]() 歯車のアイコンをクリックしてください。

歯車のアイコンをクリックしてください。

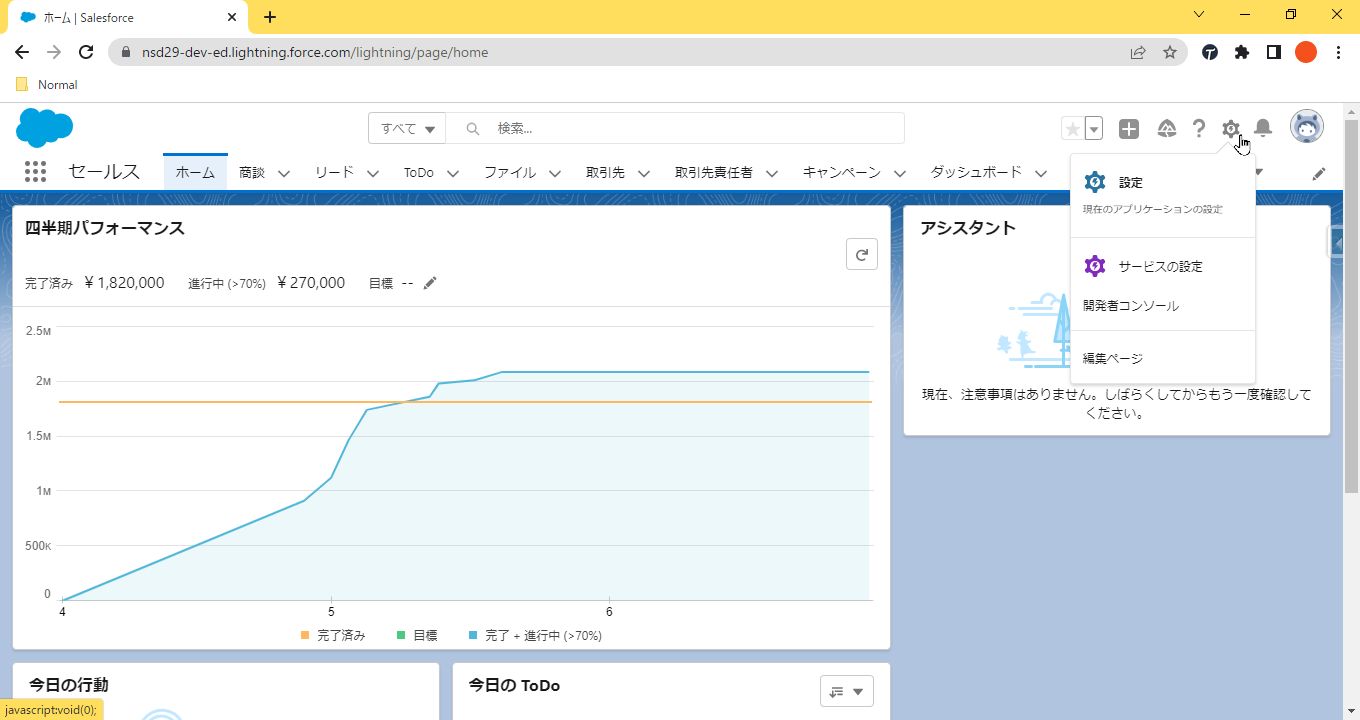

設定メニューが開かれます。

「編集ページ」をクリックしてください。

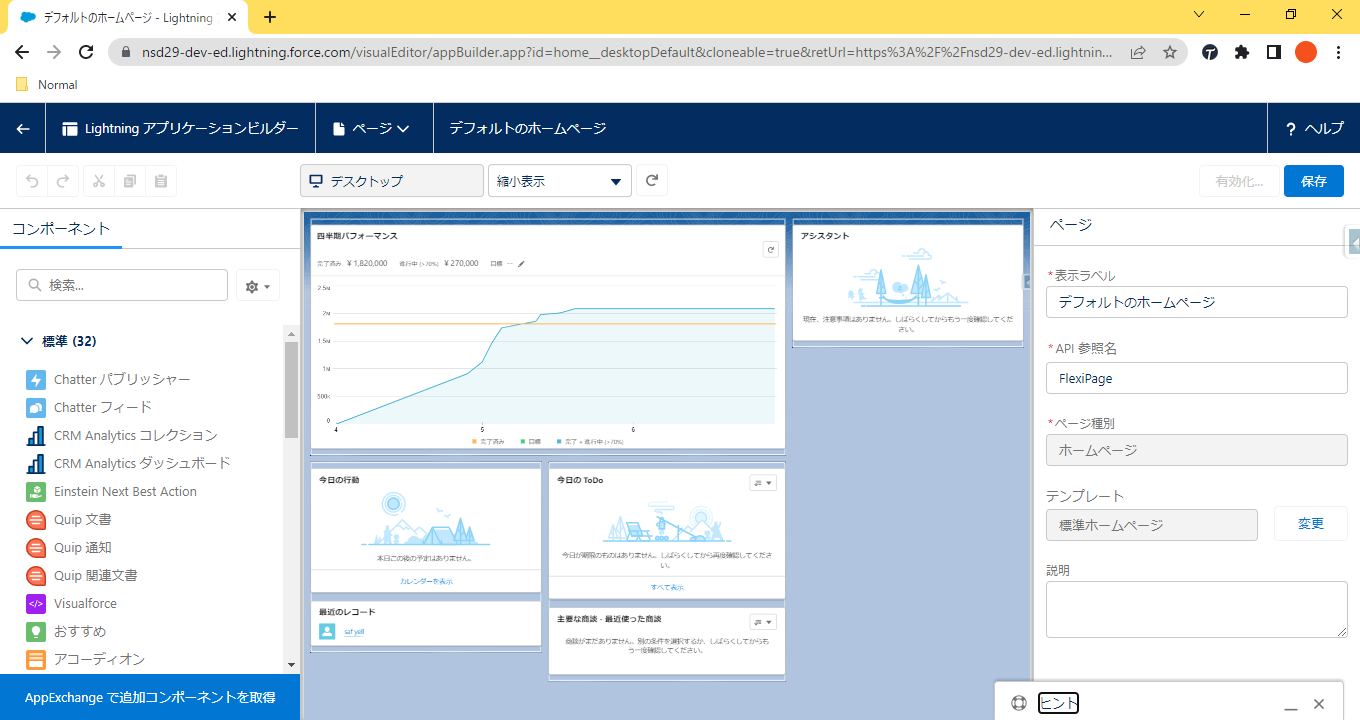

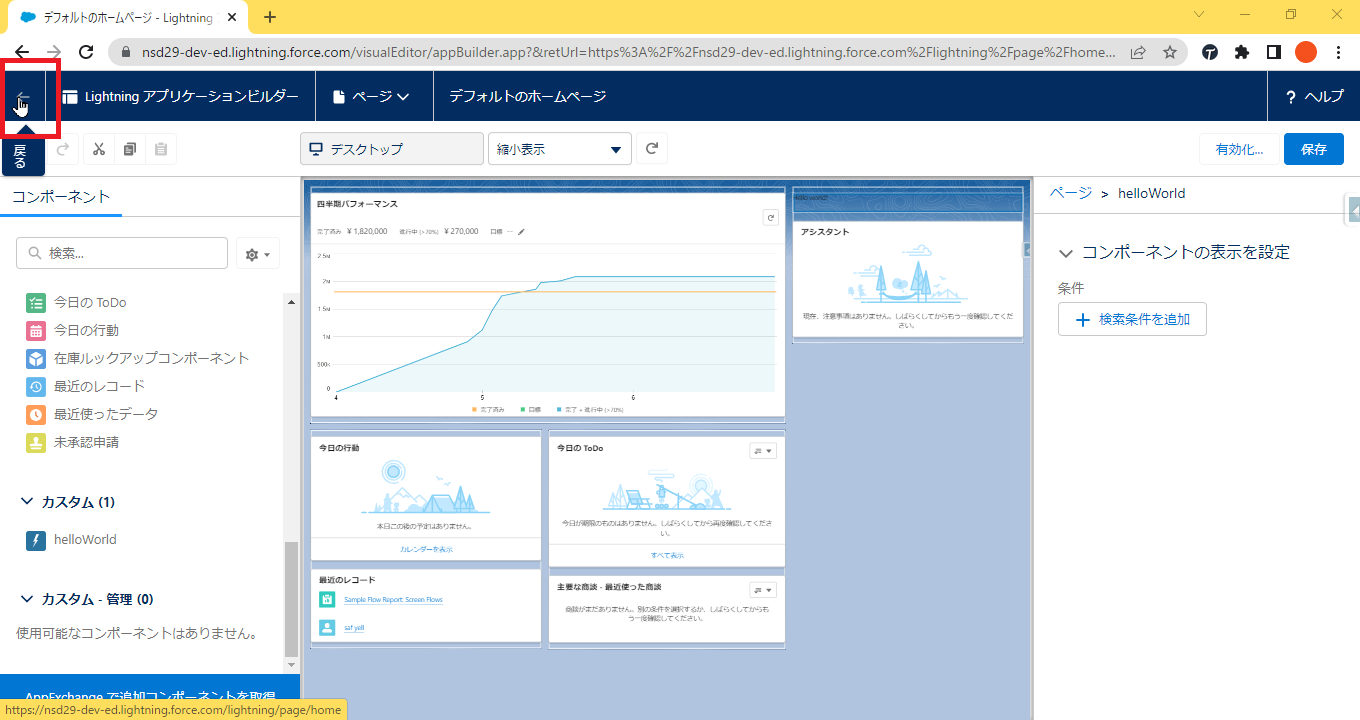

Lightning アプリケーションビルダーが開かれます。

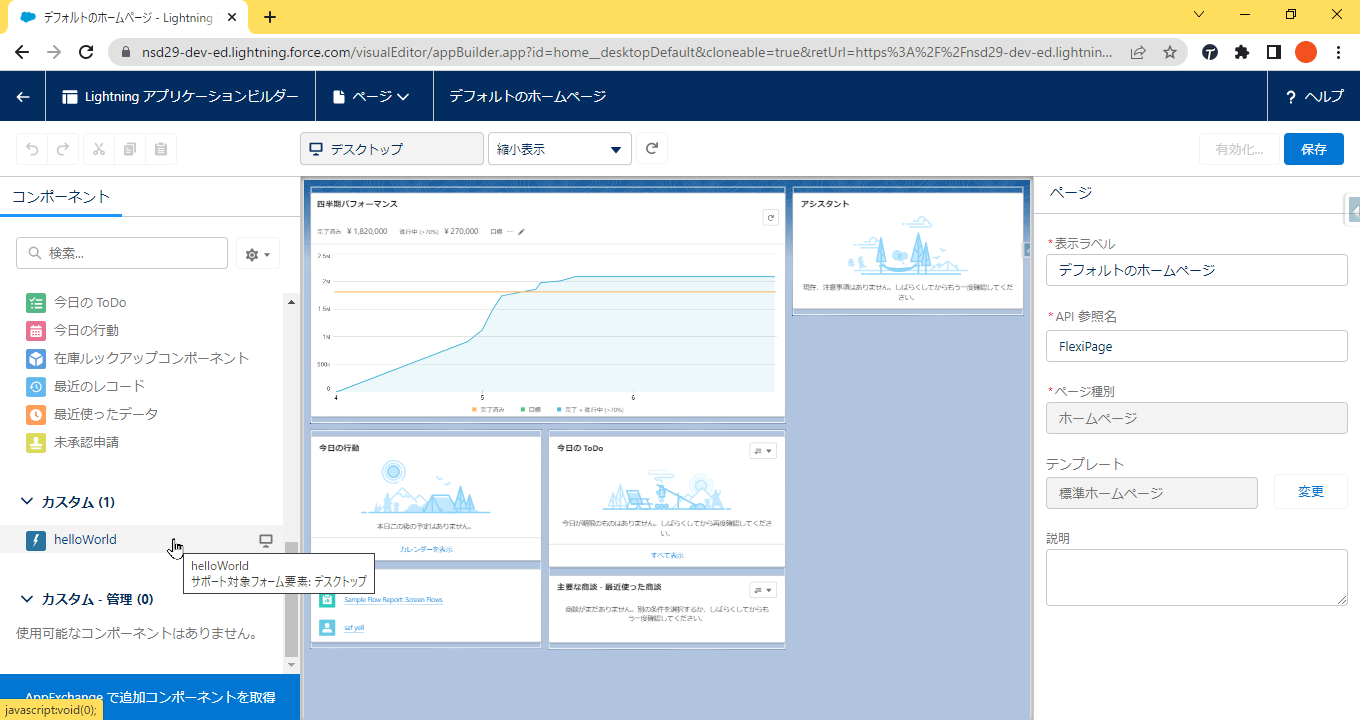

左サイドバーを下にスクロールしてください。

helloWorldコンポーネントが見つかります。

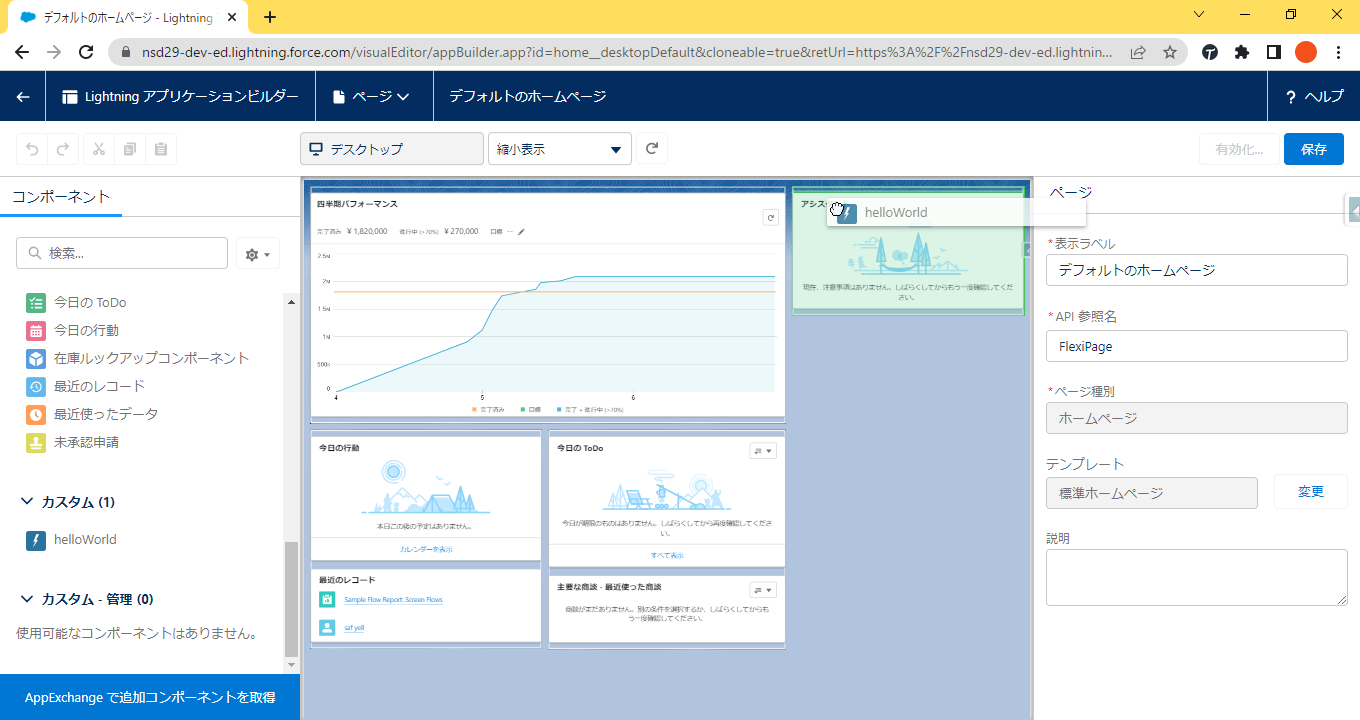

helloWorldコンポーネントをアシスタントコンポーネントの上にドラッグ&ドロップしてください。

helloWorldコンポーネントが配置されます。

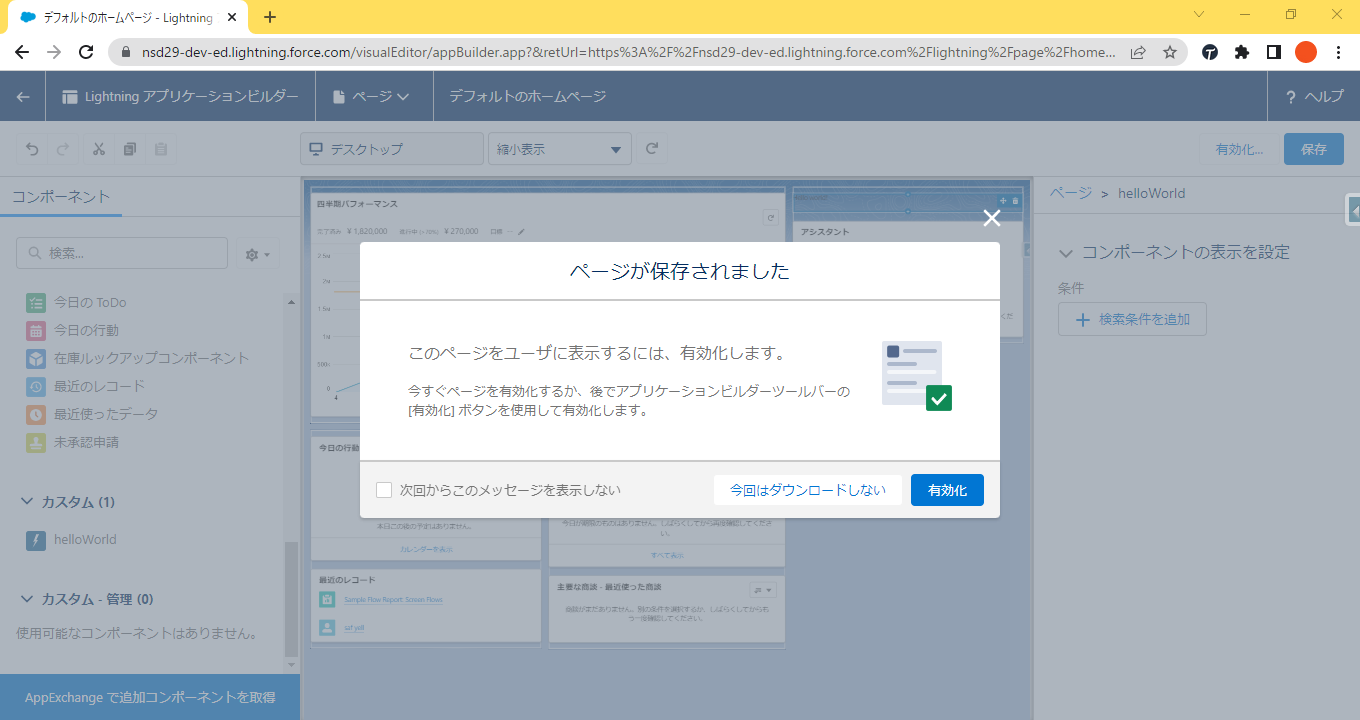

画面右上の「保存」をクリックしてください。

このページの保存が初回のため、有効化するかどうか確認されます。

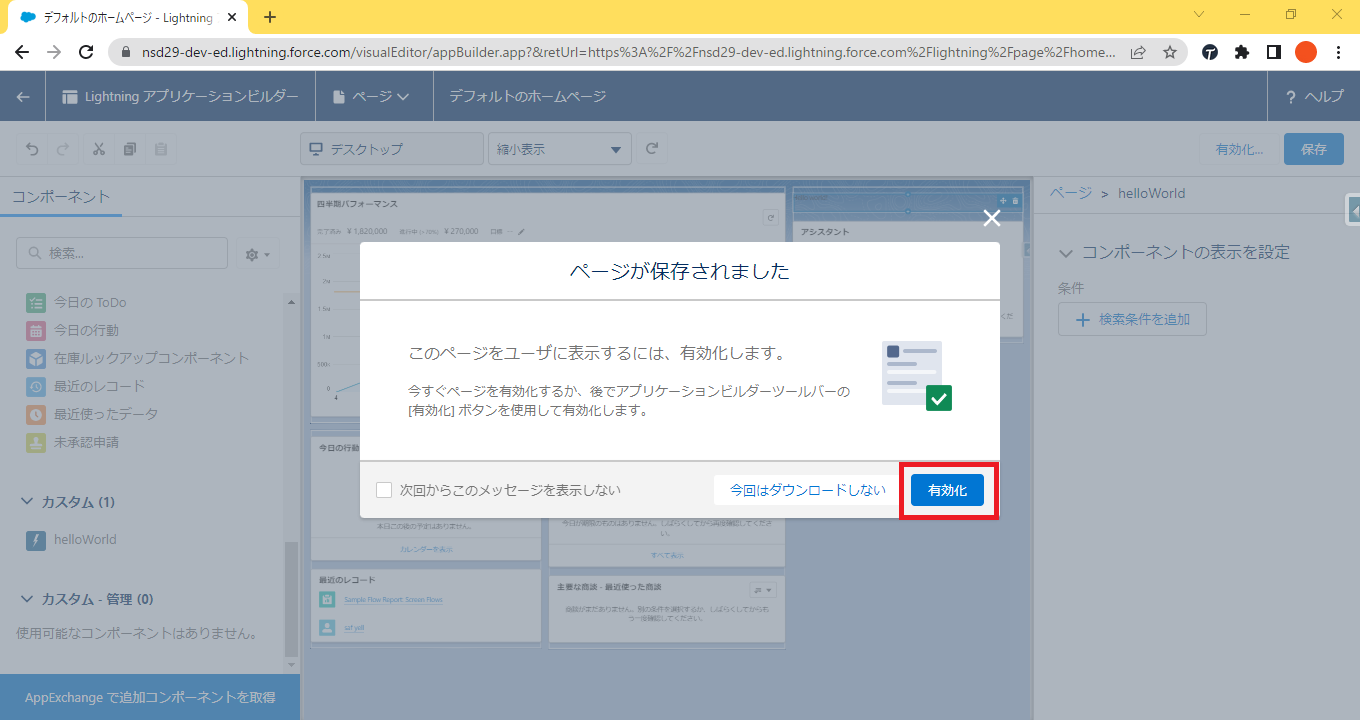

「有効化」をクリックしてください。

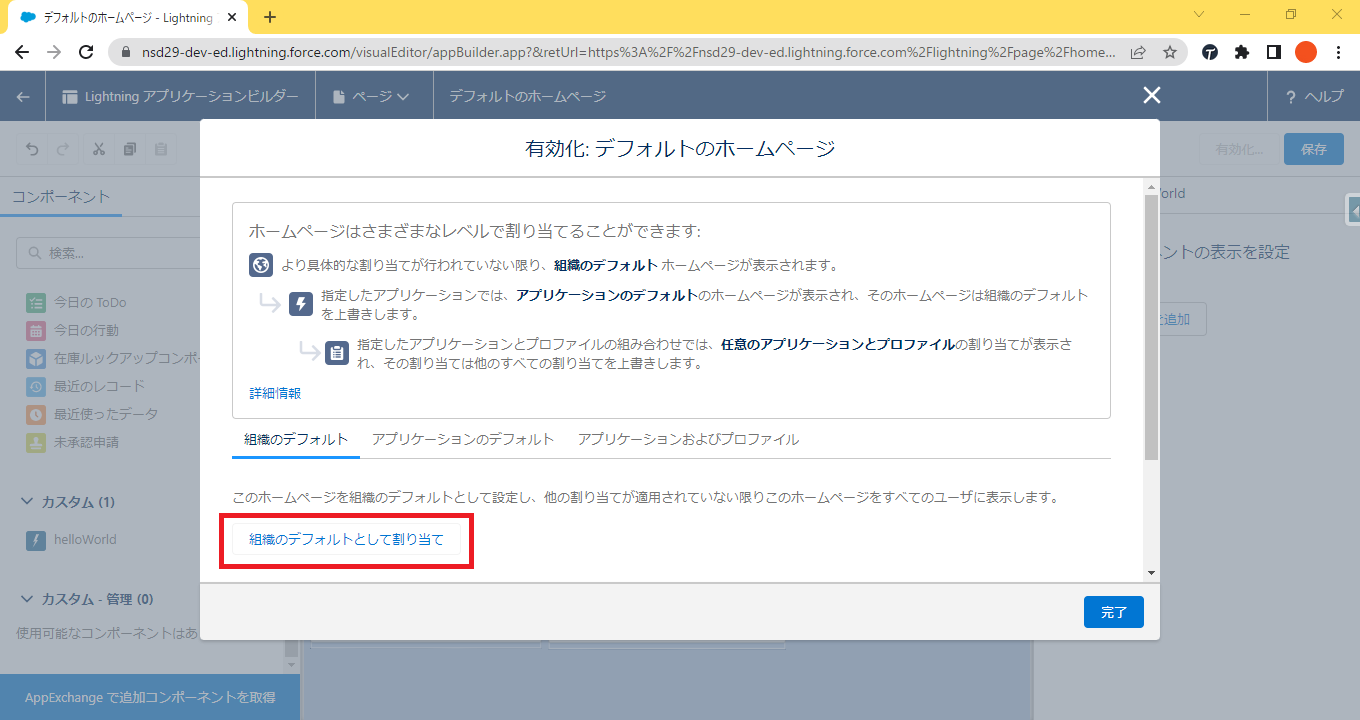

有効化オプションを選択するためのモーダルが表示されます。

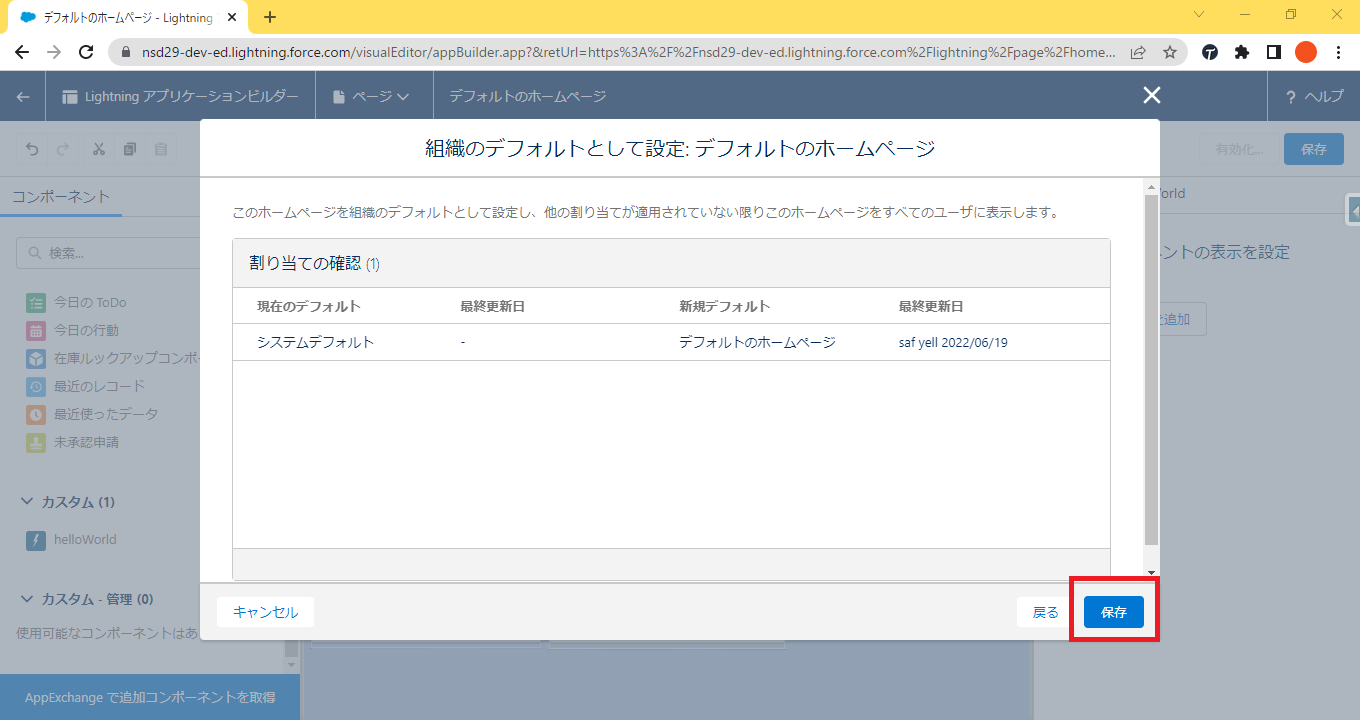

「組織のデフォルトとして割り当て」をクリックしてください。

「保存」をクリックしてください。

実際にこのページがホームページで表示されるようになります。

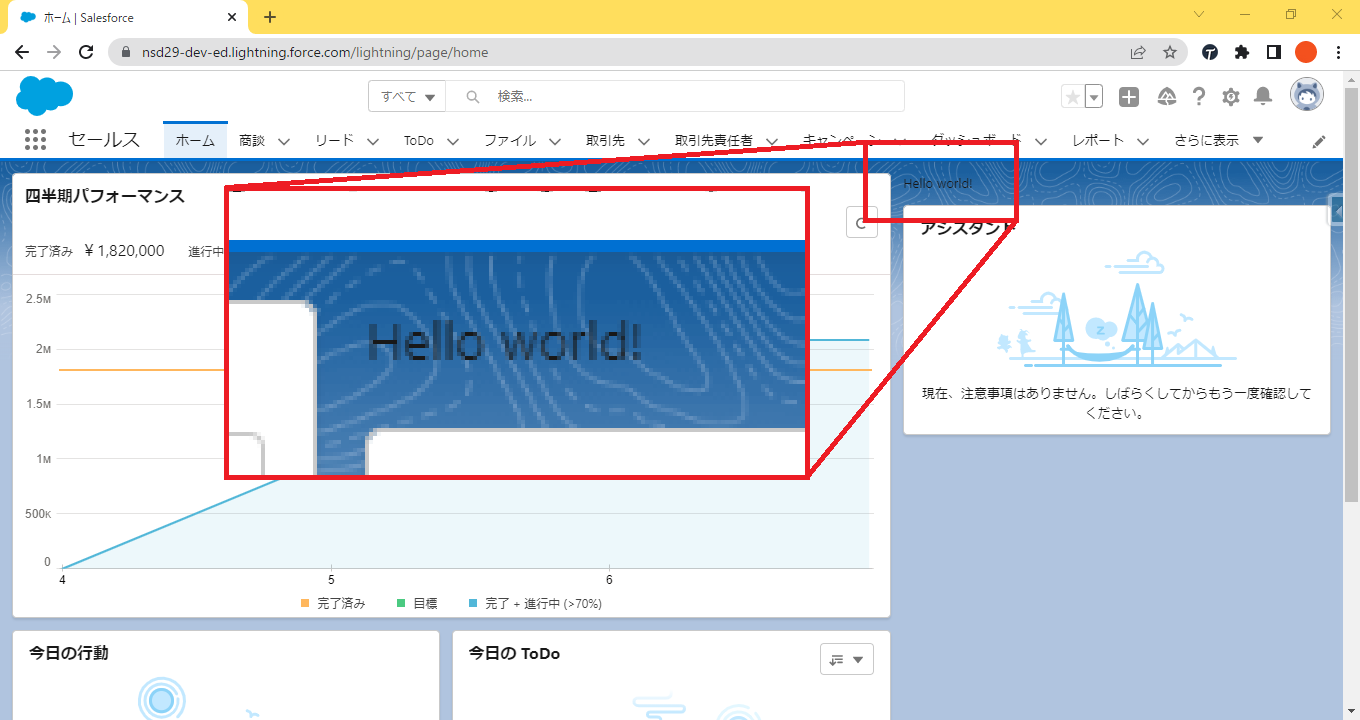

画面左上の左向き矢印をクリックしてください。

ホームページに戻ります。

画面右上を見てください。先ほど追加したコンポーネントが表示されています!

まとめ

「Salesforceの LWCとは?Web 標準で開発できる環境を準備してみよう」と題して、ご紹介してまいりました。今回はLWCを利用するための環境の準備にスポットを当ててご紹介してきましたので、実際に便利なコンポーネントは作っていませんが、これで準備は完了しました。

LWCには以下の記事で紹介しているような新機能が次々と追加されており、将来的にはVisualforceやAuraを置き換えることになると思います。

Spring’22 リリース注目の新機能〜開発者向け〜まとめ

いずれ学びたいと思っていた方は、こちらの記事もご覧いただき、ぜひこの機会に習得してみてください。

弊社ではSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

[参考]

・Lightning Web コンポーネントの概要 単元 | Salesforce Trailhead (https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/lightning-web-components-basics/discover-lightning-web-components, 2022/03/10)

・カスタム要素の使用 – ウェブコンポーネント | MDN (https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/Web_Components/Using_custom_elements, 2022/04/08)

・Salesforce DX 環境の設定 単元 | Salesforce Trailhead (https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/projects/quick-start-lightning-web-components/set-up-salesforce-dx, 2022/05/24)

・Salesforce CLI (https://developer.salesforce.com/tools/sfdxcli, 2022/05/24)

・Visual Studio Code の設定 単元 | Salesforce Trailhead (https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/projects/quick-start-lightning-web-components/set-up-visual-studio-code, 2022/05/24)

・Salesforce Developers Japan | Java 設定 (https://developer.salesforce.com/tools/vscode/ja/getting-started/java-setup#adoptopenjdk, 2022/05/24)

・VSCode | Visual Studio Codeを日本語化する (https://www.javadrive.jp/vscode/install/index4.html, 2022/05/24)

・Visual Studio Code – Code Editing. Redefined (https://code.visualstudio.com/, 2022/05/24)

・Salesforce DX プロジェクトの作成 | Salesforce DX 開発者ガイド | Salesforce Developers (https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_ws_create_new.htm, 2022/05/27)

最近、Shield Platform Encryptionという言葉をよく耳にします。これは一体、どんなものなのでしょう? そこで、SalesforceプラットフォームであるShield Platform Encryptionを実際に使ってみました。すると、クリック操作で簡単に暗号化鍵の生成から項目暗号化までできて、驚きの連続でした。私がビックリした使ってみたShield Platform Encryption、詳しく解説いたします。

Shield Platform Encryptionとは?

Shield Platform Encryptionとは、項目の暗号化のことです。保存時に内部で暗号化すると、不正な外部アクセスによる機密データの漏えいを防ぐことができます。利用する目的は、企業が保有する機密性の高いデータを、不正アクセスからより強固に保護するケースが多いでしょう。

従来の暗号化との違いはどんなものなのでしょう? 従来は特定のカスタム項目のデータのみを暗号化対象としていましたが、Shield Platform Encryptionは、以下の内容を暗号化できるのが特徴です。

このような項目やファイルを暗号化することで、広範囲なデータの保護が可能になります。

Shield Platform Encryptionは、データ漏洩のリスク軽減やデータの機密性向上から、企業のコンプライアンス強化を目指すことができます。従って年々、必要性は高まっています。

Salesforceにおける暗号化の種類

従来、Salesforceにおける暗号化には2種類あることをご存知でしょうか。わかりやすく説明しますと、暗号化には旧タイプと新タイプがあり、そのうちの新タイプのものが今回のShield Platform Encryptionにあたります。

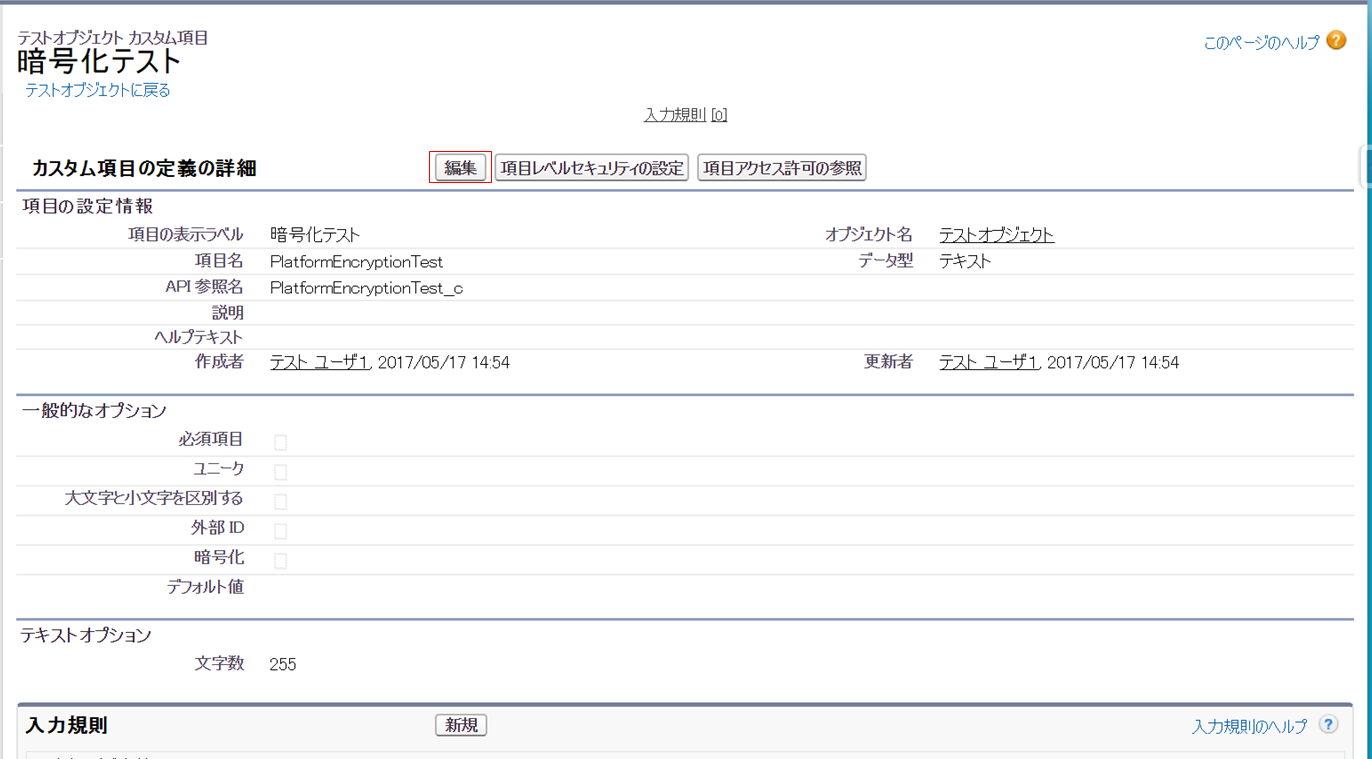

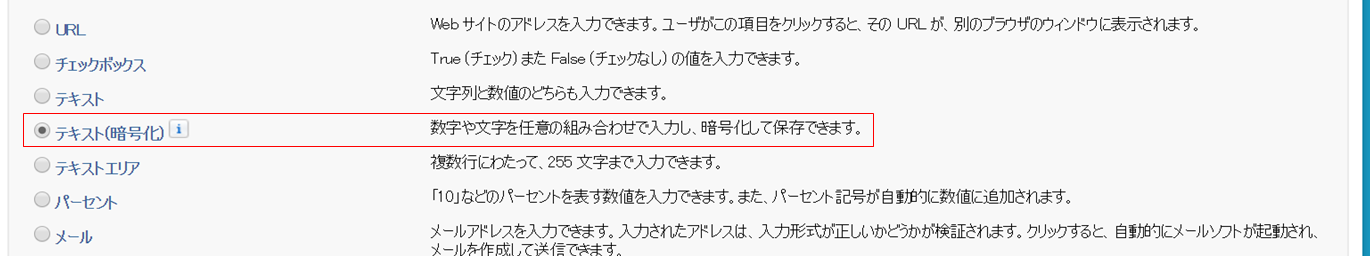

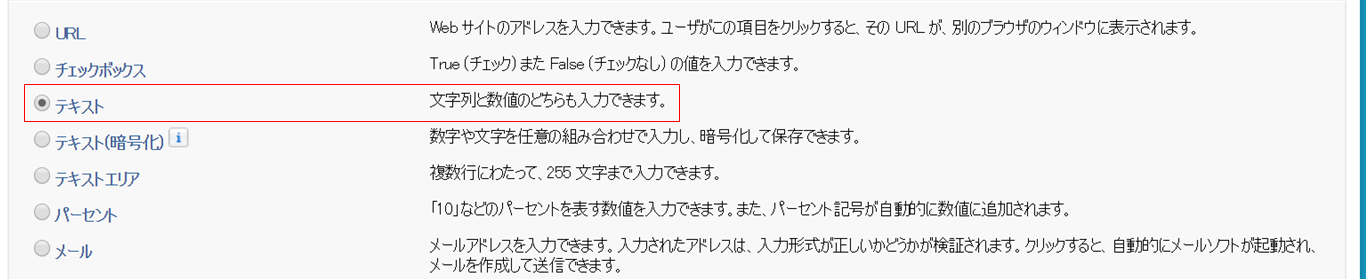

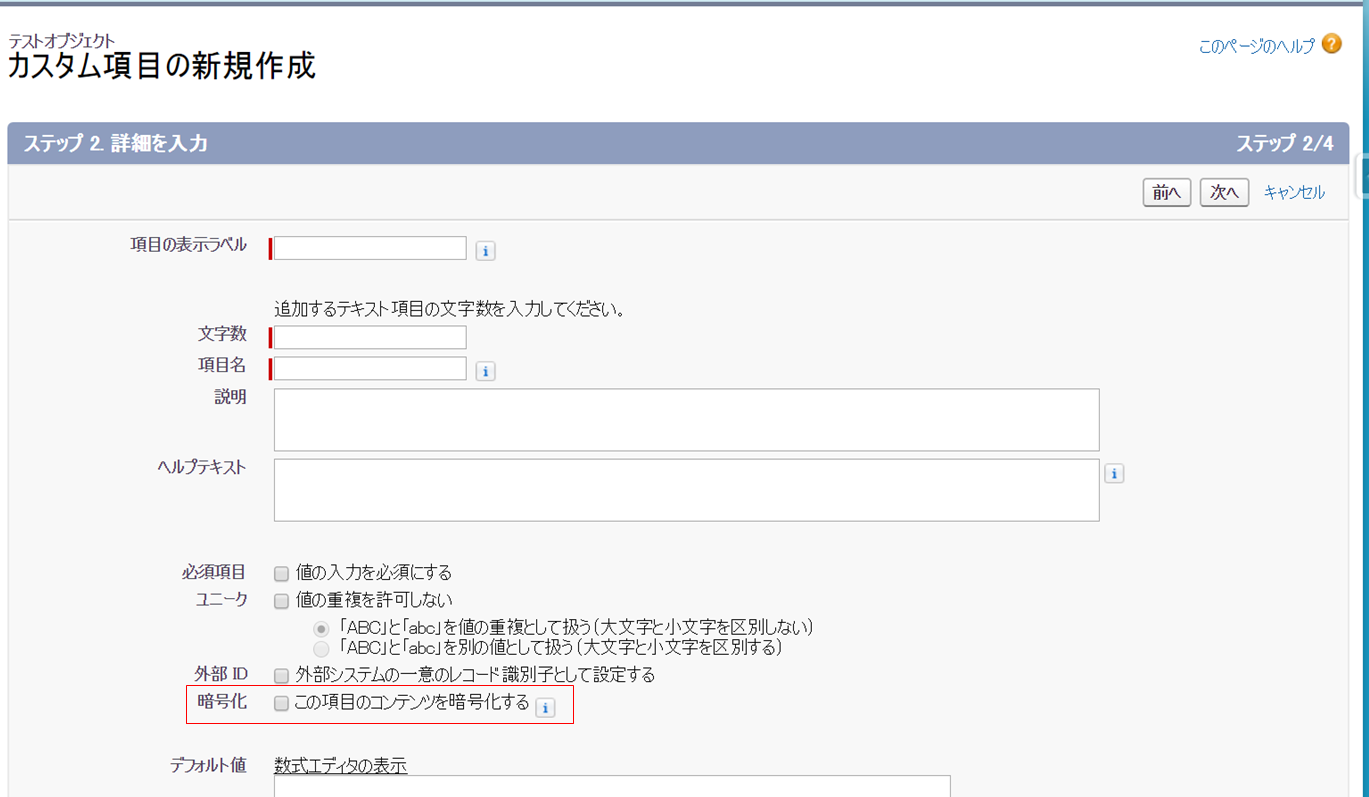

ちなみに旧タイプとは [テキスト(暗号化)] 項目として作成するもの↓、

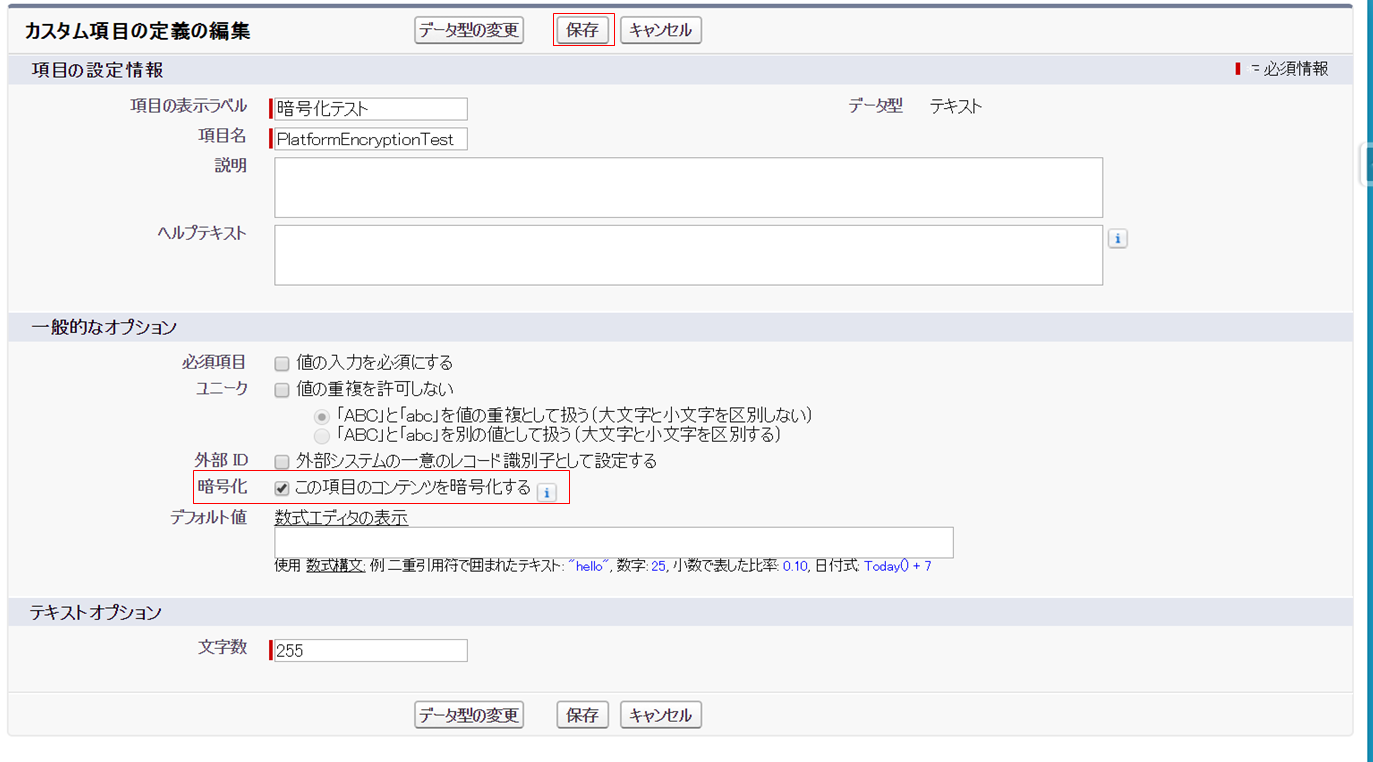

新タイプ(Shield Platform Encryption)とは、[テキスト] 項目などとして作成して、「暗号化」にチェックを付けるもの↓となります。

この「暗号化」は暗号化鍵を生成することで表示されるようになります。ちなみに、「暗号化」チェックが表示されるデータ型=暗号化できるデータ型となっており、下記が該当します。

一見暗号化できそうな選択リスト値や数値は暗号化できないのですね。

また、上記に該当するデータ型でも、他の数式項目で使用されている項目は暗号化できないので注意が必要です。(「暗号化」にチェックをつけても自動的に外れてしまいます。)

また、このShield Platform Encryptionは、Summer ’15 以降に作成された Developer Edition 組織では無料で使用できますが、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Editionでは別途Salesforce Shieldの購入が必要となります。

Shield Platform Encryptionでの暗号化を試してみよう

それでは、暗号化を行っていきたいと思います。今回はDeveloper Edition組織で試してみます。下記の手順でご説明していきます。

1.鍵の生成

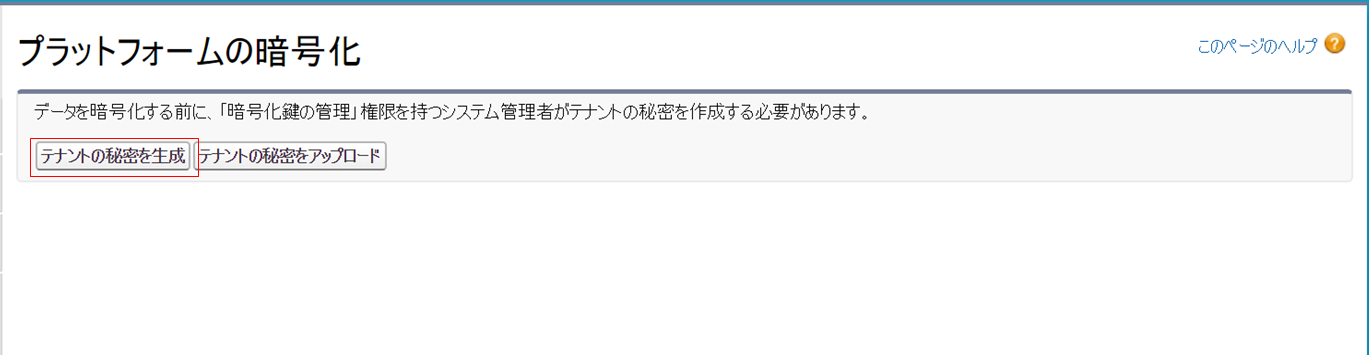

※下記手順は、「暗号化鍵の管理」権限を持つユーザでないと操作できません。

プロファイル、または権限セットで権限を割り当てます。

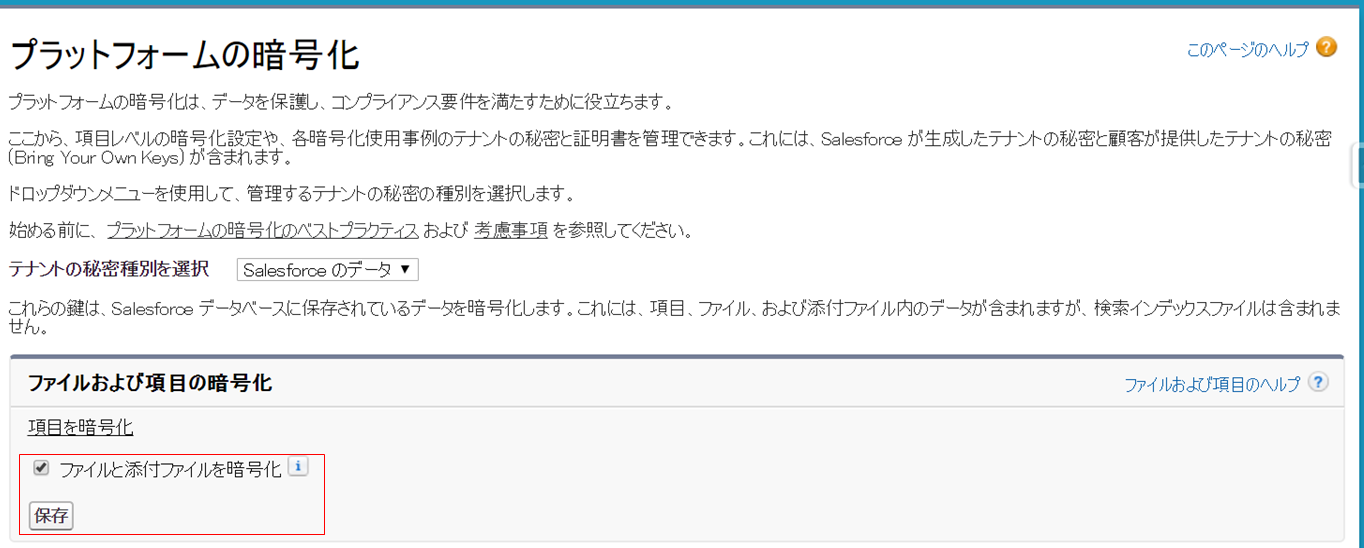

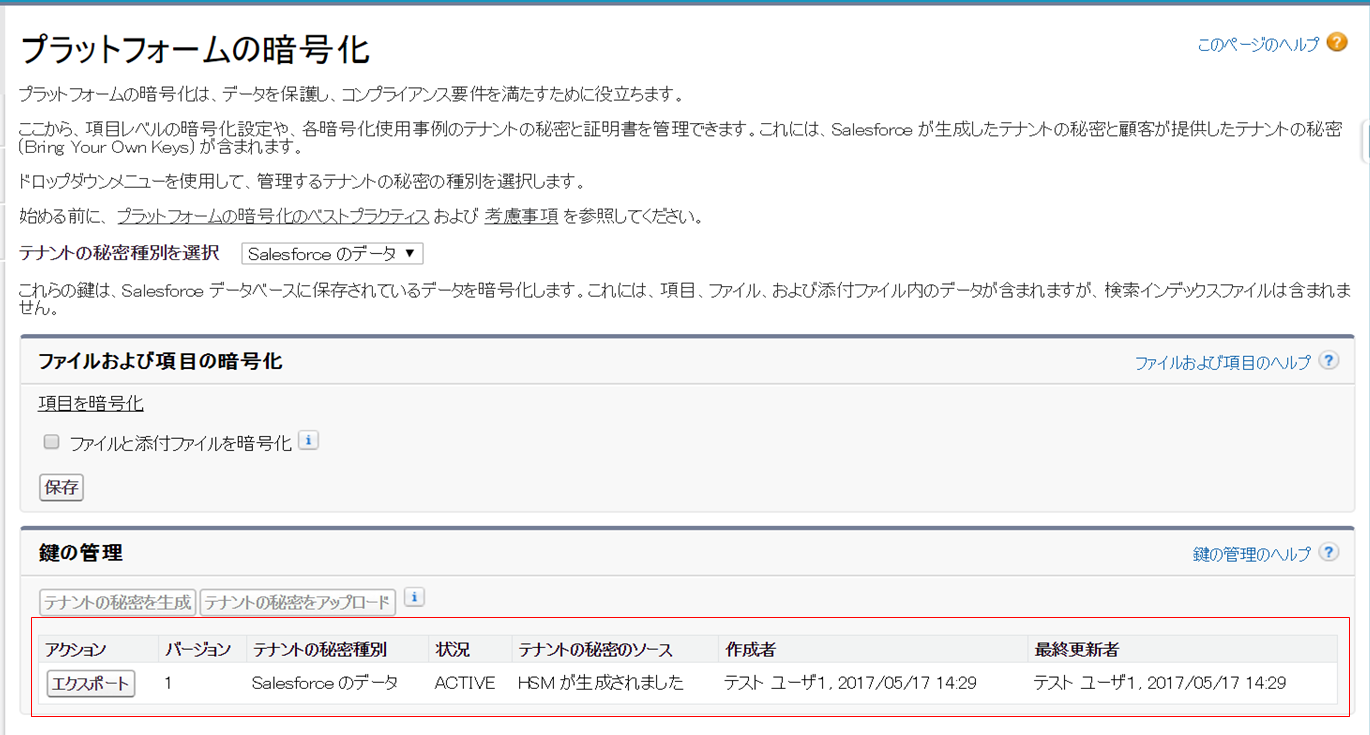

まずは「設定>セキュリティのコントロール>プラットフォームの暗号化」に遷移し、「テナントの秘密を生成」を押します。鍵の生成はたったこれだけ!

これで鍵が作成されました。Shield Platform Encryptionでは、この暗号化鍵を使って暗号化が実施されます。

ちなみに、Shield Platform Encryptionでは添付ファイルの暗号化も可能です。ファイルを暗号化したい場合は「ファイルと添付ファイルを暗号化」にチェックを入れ、保存を押します。

2.暗号化の設定

「設定>作成>オブジェクト」から暗号化したい項目の編集画面に遷移し、「暗号化」にチェックを付けます。

この設定以降に作成されるデータから暗号化が適用されます。既存データに暗号化を適用するにはデータの空更新をしてください。

添付ファイルの暗号化も同様に、「ファイルと添付ファイルを暗号化」にチェックを入れた後にアップロードしたファイルから暗号化が適用されます。

ただ、既存ファイルへ暗号化を適用したい場合、こちらはSalesforceに問い合わせる必要があるようです。

実際にデータを作成してみよう

それでは、Shield Platform Encryptionを使って、データを作成してみます。

あれ、暗号化してるはずなのに値が表示されてる。。と思われるかもしれませんが、「暗号化」にチェックを入れればしっかりと暗号化はされています。

実は、以前は旧タイプと同じように暗号化された項目はマスキング(*****で表示)されていたのですが、しかし、Spring’17のリリースで仕様に変更があり、暗号化していてもマスキングされず、ユーザがその項目を参照可能であるならばデータを参照できるようになりました。

この仕様変更により、レコードを見ただけでは暗号化されているかどうかを判断することができなくなってしまいました。従って、テストするには暗号化したい項目の「暗号化」チェックに正しくチェックが入っていることを一つ一つ確認するしかなさそうです。

また、既存データに暗号化を適用したい場合は、必ずデータを空更新するのを忘れないようにしましょう。

まとめ

「Salesforceプラットフォーム Shield Platform Encryptionを使ってみた」と題して、ご紹介してまいりました。簡単なクリック操作で暗号化鍵の生成から項目暗号化までできることがご理解いただけたと思います。Shield Platform Encryptionは高度で便利な項目の暗号化ができる機能を持っていますので、みなさんもぜひ、活用していきましょう。

弊社ではSalesforceノウハウ共有ツール「KnowhowBase」は‘ノウハウを作る、探す、活用する’をコンセプトに、Salesforceプラットフォーム上で利用できる便利な機能をご提供しています。また、「Salesforce導入サービス」 「Salesforce伴走・開発支援サービス」により、Salesforceを新規導入される方、Salesforceの定着・活用や運用保守・開発を要望される方に合ったサービスもご提案しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

当サイトでノウハウ共有やSalesforceの定着促進・保守運用・開発を検討している方へ、様々なダウンロード資料をご用意しております。ぜひ資料をダウンロードいただき、ご活用ください。

第35回NSD杯麻雀大会(皐月賞)を開催しました!

こんにちは。タキ@NSD杯麻雀大会会長です。

今年は、昨年から続く温暖化で、桜の開花も早いのかな~と思ってましたが、思ったより低温の日が続き、4月13日、大会当日でも桜が見れる中、第35回NSD杯麻雀大会(皐月賞)を開催いたしました。

今回は、前回の20名(5卓)を超す24名(6卓)での開催で、コロナの影響も薄れ、少しづつ参加者も増えてきました。

今回もなんとか無事に開催することができたのは参加者の皆さんのご協力あってのことだと思います。

本当にありがとうございました、感謝!!

ということで、結果のご報告をいたします。

第36回NSD杯麻雀大会のエントリーはこちら

開催概要

開催概要

日 時:2024年4月13日(土)11時00分集合、11時30分スタート

場 所:ゴースタアネックス神田南口店 4F

天 候:晴天(施設内なので関係ないが)

参加者:24名(6卓)

参加費:6,000円

スケジュール:

11:00 集合、ルール等説明、名刺交換会

11:30 競技開始

16:30 競技終了

16:45 成績発表&懇親会

18:30 解散

ルール概要:

■45分/回戦×6回戦(時間制限で、東南風戦、西・北入あり)

※6回戦のみ50分

■食いタンあり、後付けありの「アリアリ」ルール

(鳴き平和・一盃口はなし、後付けあり)

■海底(ハイテイツモ)と河底(ハイテイロン)アリ

■ドラは★2枚★、「裏ドラ」「槓ドラ」「槓裏ドラ」あり

■赤牌もドラ扱い

■全局割れ目アリ!

■ドボンなし(箱割れは借りてください、リーチは出来ます!)

■チョンボは満貫払い(割れ目は倍付)

■点数は25,000点持ち、30,000点返し

■ウマあり、ワンスリー(1位:30pt、2位:10pt、3位:-10pt、4位:-30pt)

■二翻縛りなし、やきとり・花牌なし。

■3回戦と6回戦(最終局)はポイント2倍!

競技後の集合写真です。

競技中の様子です。

誰が優勝したのか・・・

第36回NSD杯麻雀大会のエントリーはこちら

順位発表

順位賞

順位発表

順位賞

4位~24位のジョッキーです。

以下の人には賞品が出ました^^

入賞:4位

入賞:5位

ラッキー7賞:7位

飛び賞:10位

当日賞:10位

飛び賞:15位

飛び賞:20位

ブービー賞:23位(次回副幹事です)

ブービーメーカー賞:24位

- 4位(入賞)

- 5位(入賞)

- 6位

- 7位(ラッキー7賞)

- 8位

- 9位

- 10位(飛び賞)

- 11位

- 12位

- 13位(当日賞)

- 14位

- 15位(飛び賞)

- 16位

- 17位

- 18位

- 19位

- 20位(飛び賞)

- 21位

- 22位

- 23位(ブービー賞)

- 24位(ブービーメーカー賞)

いよいよベスト3の発表です!

3位は、後方からスタミナを温存し、4コーナーから一気にトップに躍り出てきましたがあと一歩届かなった「佐△」さんです。おめでとうございます!

準優勝は、好スタートを切り、いい位置につけ馬との調整も折り合っていたかに見えましたが、最後の直線で差し切られてしまった「梶□」さんです。おめでとうございます!

第35回NSD杯麻雀大会(皐月賞)制したのは、最後の直線で凄い末脚を魅せた「東◎」さんです!

おめでとうございました!

ただ、馬に乗ってどこかへ行ってしまったので、皐月賞の授与は、代行で前回覇者の「黒◎」さんに贈呈しました^^;

なお、ベスグロ賞も、皐月賞を制した「東◎」さんが2冠に輝きました!

特別賞

今回、入賞および賞がもらえなかったジョッキーには残念賞ということで、恒例のじゃんけん大会です。

制したのは、「栗☆」さんと「戸★」さんです。

おめでとうございました!

次回開催予定

次回の第36回NSD杯麻雀大会(神田記念)は、2024年7月27日(土)に開催いたします。

是非、参加のほどよろしくお願いします!

第34回NSD杯麻雀大会(神田金杯)を開催しました!

こんにちは。タキ@NSD杯麻雀大会会長です。

久しぶりに大会を開催しましたが、今回もなんとか無事に開催することができたのは参加者の皆さんのご協力あってのことだと思います。

本当にありがとうございました、感謝!!

今回は、初参加者6人を含め20人の騎手が集まり、激しいバトルを繰り広げた神田金杯の結果をご報告いたします。

開催概要

日 時:2024年1月27日(土)11時00分集合、12時スタート

場 所:ゴースタアネックス神田南口店 4F

天 候:晴天(施設内なので関係ないが)

参加者:20名(5卓)

参加費:6,000円

スケジュール:

11:00 集合、ルール等説明、名刺交換会

11:30 競技開始

16:30 競技終了

16:45 成績発表&懇親会

18:30 解散

ルール概要:

■45分/回戦×6回戦(時間制限で、東南風戦、西・北入あり)

※6回戦のみ50分

■食いタンあり、後付けありの「アリアリ」ルール

(鳴き平和・一盃口はなし、後付けあり)

■海底(ハイテイツモ)と河底(ハイテイロン)アリ

■ドラは★2枚★、「裏ドラ」「槓ドラ」「槓裏ドラ」あり

■赤牌もドラ扱い

■全局割れ目アリ!

■ドボンなし(箱割れは借りてください、リーチは出来ません!)

■チョンボは満貫払い(割れ目は倍付)

■点数は25,000点持ち、30,000点返し

■ウマあり、ワンスリー(1位:30pt、2位:10pt、3位:-10pt、4位:-30pt)

■二翻縛りなし、やきとり・花牌なし。

■3回戦と6回戦(最終局)はポイント2倍!

競技中の様子です。

競技後の集合写真です。

誰が優勝したのか・・・

順位発表

順位賞

残念ながら入賞できなかった、19位のブービー賞を除く4位~20位のジョッキーです。

以下の人には賞品が出ました^^

飛び賞:5位

ラッキー7賞:7位

飛び賞:10位

飛び賞:15位

ブービー賞:19位(次回副幹事です)

- 4位

- 5位(飛び賞)

- 6位

- 7位(ラッキー7賞)

- 8位

- 9位

- 10位(飛び賞)

- 11位

- 12位

- 13位

- 14位

- 15位(飛び賞)

- 16位

- 17位

- 18位

- 19位(ブービー)

- 20位

いよいよベスト3の発表です!

3位は、4コーナーから鋭い末脚で追い込みましたが一歩届かなかった「梶△」さんです。おめでとうございます!

準優勝は、ゴール前までデットヒートを繰り広げた「川〇」さんです!おめでとうございます!

第34回NSD杯麻雀大会(神田金杯)制したのは、3コーナーから一度も先頭を譲らなかった「黒◎」さんです!

おめでとうございました!

神田金杯の授与です。

特別賞

ベスグロ賞は、神田金杯を制した「黒◎」さんが2冠に輝きました!

なお、入賞および賞がもらえなかったジョッキーには残念賞ということで、恒例のじゃんけん大会です。

制したのは、「高★」さんです。

おめでとうございます!

次回開催予定

次回の第35回NSD杯麻雀大会(皐月賞)は、2024年4月13日(土)に開催いたします。

是非、参加のほどよろしくお願いします!

目次

01.前提

02.MultiRecordEditorとは

03.リストビューデータを一括更新する

04.CSVをダウンロードする

05.処理ログファイルを確認する

06.その他

01.前提

MultiRecordEditorの以下セットアップが終わっていることを確認してください。

・MultiRecordEditor セットアップマニュアル

02.MultiRecordEditorとは

MultiRecordEditorは、リストビューのレコードに対し同じ値で一括更新できます。

通常の業務はもちろん、旧システムから移行したデータのクレンジング(未登録・誤登録等)や、システム開発および保守作業でのテストデータ編集など、様々な場面でご活用いただけます。

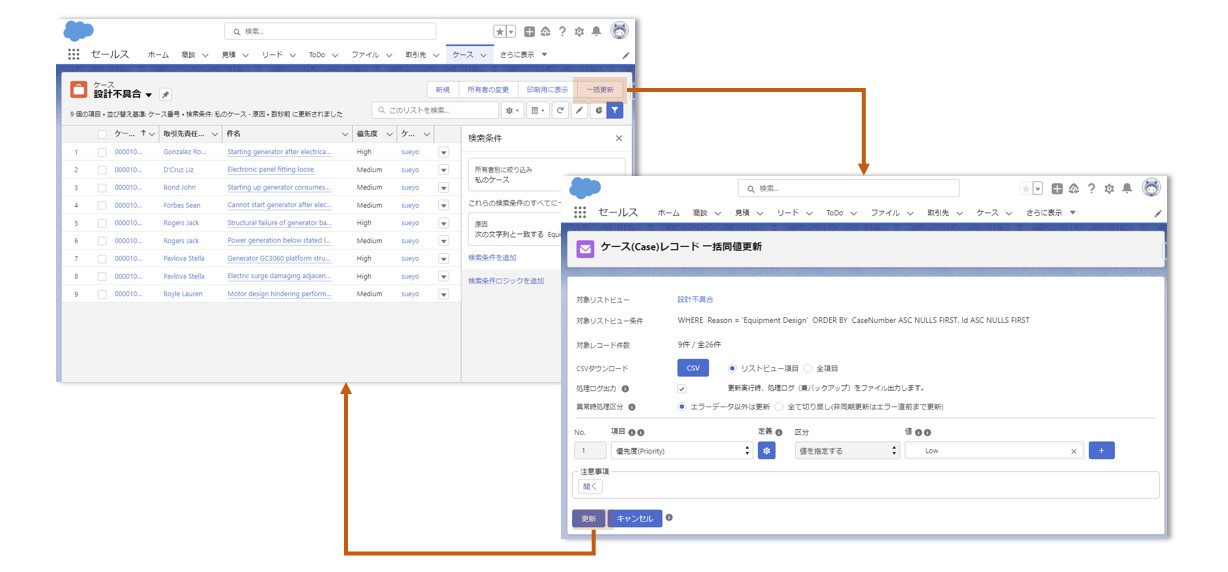

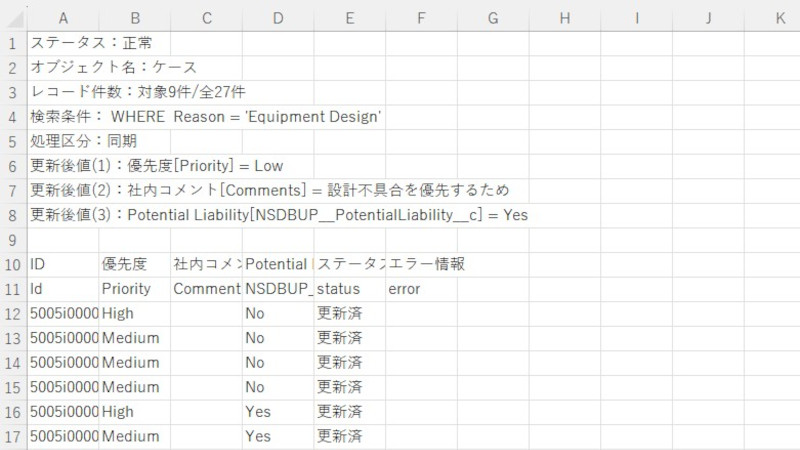

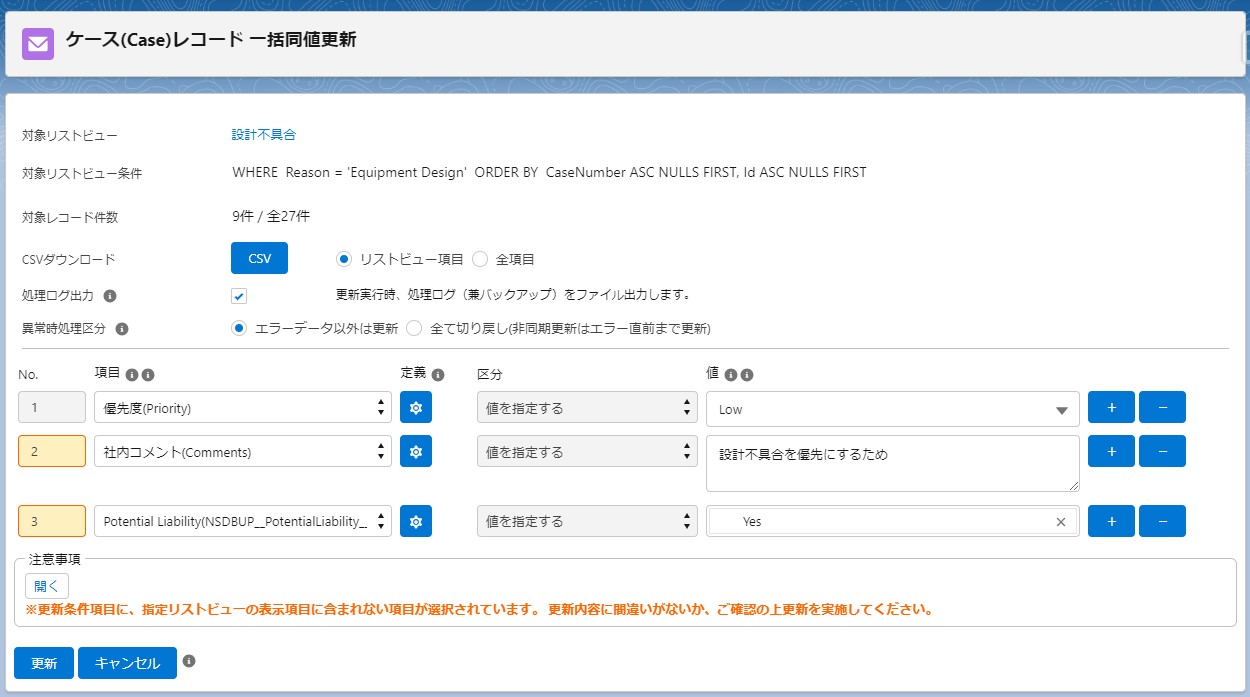

ケースの設計不具合リストビューデータに対し、特定の原因の「優先度」を一括で「低い」に更新したい例

リストビューのインライン編集課題をほぼ解決

リストビューのインライン編集条件200件を超えるレコードも一括で更新が可能です。

また、Salesforceの公式ページ「リストビューのインライン編集でレコードが編集できない」に記載の以下インライン編集課題をほぼ解決できます。

| 対応 | 条件 | 内容 |

|---|---|---|

| 〇 | インライン編集を有効化 | 「設定>ユーザーインターフェースで許可」の設定は不要 |

| 〇 | レコードタイプ | 「使用してる場合、検索条件にレコードタイプが必要」は不要、レコードタイプも更新が可能 |

| 〇 | 個人取引先 | 「検索条件に個人取引先が必要」は不要 |

| 〇 | 取引先責任者 | 「検索条件に取引先責任者が必要」は不要 |

| 〇 | ページレイアウト | 「項目がページレイアウト&プロファイルに必要」は不要 |

| 〇 | ロングテキストエリア | 「インライン編集不可」は一括編集可 |

| 〇 | リッチテキストエリア | 「インライン編集不可」は一括編集可 |

| 〇 | 連動項目 | 「ページレイアウトで連動項目非表示以外はインライン編集不可」は一括編集可 |

| 〇 | 個人取引先、取引先責任者、リード、商談 | 「 [氏名] 項目はインライン編集不可」は一括編集可 |

| - | 共有ルール | 「プロファイルで許可」は必要 |

| - | 項目レベルセキュリティ | 「プロファイルで許可」は必要 |

| - | ルックアップ検索条件 | 「インライン編集不可」は一括編集も不可 |

| - | 制御選択項目と連動選択項目 | 「インライン編集不可」は一括編集も不可 |

| - | ToDoと行動 | 「同時にインライン編集不可」は一括編集も不可 |

03.リストビューデータを一括更新する

業務上の要件に合わせ、標準・カスタムオブジェクトの標準・カスタム項目を同じ値で一括更新します。

| 業務 | ユースケース |

|---|---|

| キャンペーン更新例 | 一定以上のキャンペーン予算のレコードの「状況」を一括で「中止」に更新したい |

| リード更新例 | セミナーで集客した「リードソース」を一括で「セミナー」に更新したい |

| 取引先更新例 | イベントで集客した「取引先ソース」を一括で「イベント」に更新したい |

| 取引先責任者更新例 | 特定の取引先に紐づく取引先責任者の「電話連絡拒否」を一括で「ON」にしたい |

| 商談更新例 | 完了予定日を過ぎている「フェーズ」を一括で「失注」にしたい |

| ケース更新例 | 特定の原因の「優先度」を一括で「低い」にしたい |

| 移行したデータのクレンジング例 | 未登録や誤登録したデータを一括で更新したい |

| テストデータの編集例 | システム開発および保守作業でのテストデータを編集したい |

オペレーション概要

リストビューデータを一括更新するオペレーションは以下の通りです。

1)リストビュー選択

一括更新対象のリストビューを選択し、「一括更新」ボタンをクリック

2)リストビューデータ確認

MultiRecordEditor画面で一括更新対象のリストビューデータについて、件数やCSVをダウンロードしてデータ内容を確認します。

3)一括更新設定

一括更新したい項目を選択し値を設定します。

4)一括更新

「更新」ボタンをクリックし一括更新します。

リストビューを選択する

ここでは、ケースの特定の原因の「優先度」を一括で「低い」に更新する例をもとに説明します。

リストビュー選択

一括更新対象の「設計不具合」リストビューを選択します。

※「最近参照したデータ」リストビューは一括更新対象外となります。

一括更新ボタンクリック

リストビューデータを確認の上、「一括更新」ボタンをクリックします。

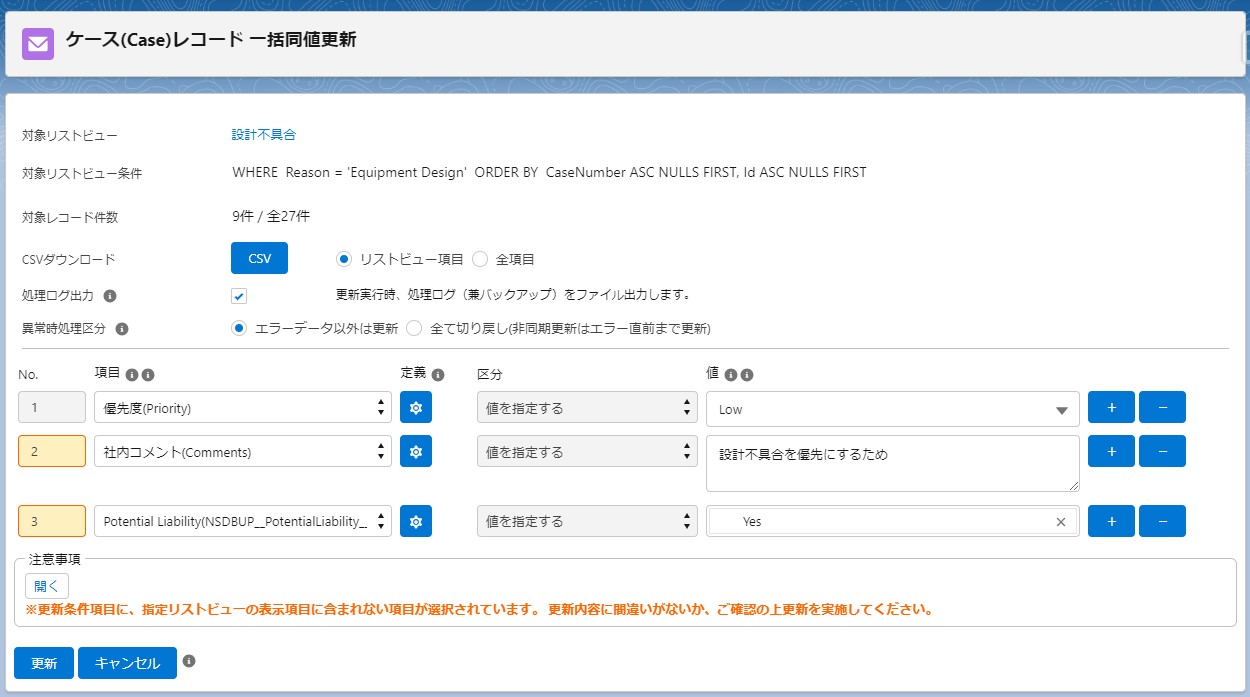

MultiRecordEditor画面の説明

一括更新を行うオペレーションについて説明します。

リストビューデータの確認

一括更新を行う前に対象のリストビューデータを確認します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 対象リストビュー | リストビュー名を表示。 リンクをクリックすると別タブで対象のリストビューを表示しデータ内容を確認します。 |

| 対象リストビュー条件 | 対象のリストビュー条件(Where・Order by)を表示。 条件が間違っていないか確認します。 |

| 対象レコード件数 | 対象レコード件数/全レコード件数を表示。 一括更新対象のレコード件数を確認します。 |

| CSVダウンロード | リストビュー項目(対象リストビューの表示項目)か全項目(対象オブジェクトの全項目)を選択。 CSVボタンをクリックするとCSV出力を行い一括更新対象データの内容を確認します。 なお、出力件数はリストビューのソート順で最大49000件となります。 詳細は後述します。 |

一括更新のパラメータ

一括更新のパラメータについて説明します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 処理ログ出力 | ☑をすると更新実行時に処理ログ兼バックアップをファイル画面の自分の所有者領域にログファイルを出力します。 詳細は後述します。 ※大量データの更新を行う場合、処理ログ出力を行うと処理に時間がかかります。 |

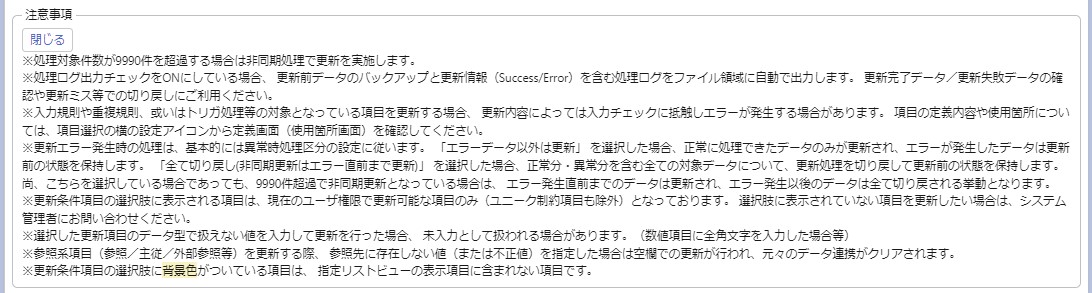

| 異常時処理区分 | 異常発生時の更新処理を指定します。 「エラーデータ以外は更新」を選択した場合は正常に更新出来たデータのみ更新されます。 「全て切り戻し」を選択した場合は更新は行いません。 但し、非同期処理で更新を行った場合はカスタム表示ラベルの「一括更新非同期処理バッチ処理サイズ」で指定したいバッチサイズ以前に更新したデータは切り戻せません。 全てを元に戻した場合は処理ログに更新前のバックアップデータがあるので加工してインポートウィザード又はデータローダーで元に戻してください。 |

| No. | 更新項目番号。 リストビュー表示項目以外を選択した場合は背景色が変わります。 |

| 項目 | 対象リストビューのオブジェクト項目。 自動採番・数式・積み上げ集計項目およびユニーク制約項目、また更新権限が無い項目は更新できないため選択できません。 具体的には、項目定義情報(DescribeFieldResultクラス)から、isUpdateable()メソッドがfalseの項目、及びisUnique()メソッドがtrueの項目を選択リストから除外しています。 |

| 定義 | 上記項目の項目とリレーション画面を別タブで表示します。 入力規則・重複規則・トリガ等が設定されている場合は更新エラーになる可能性があるため項目とリレーション画面の「使用場所」を参照し予め確認してください。 |

| 区分 | 項目属性が日付・時間・日付時刻型の場合選択できます。 日付型は「TODAY」、時間・日付時刻型は「NOW」で更新できます。 |

| 値 | 項目属性に応じて値を指定してください。 尚、参照項目(主従項目)選択時にはルックアップ入力欄が表示されます。 フォーカス時には直近参照した上位5件のデータが、入力時には入力値からキーワード検索した上位5件の候補データが表示されますので、設定したい値を検索・選択して指定してください。 |

注意事項

上記と一部重複しますが、注意事項の「開く」ボタンをクリックすると一括更新における注意事項が表示されます。

一括更新

一括更新する準備が出来たら「更新」ボタンをクリックしてください。

なお、対象件数がある一定件数を超えると非同期処理で一括更新を行います。

非同期処理が完了すると、カスタム通知で完了通知を行います。

正常終了通知の場合、該当のカスタム通知をクリックすると対象のリストビューに遷移します。

異常終了通知の場合、該当のカスタム通知をクリックするとファイル画面の自分が所有者領域に遷移します。

該当の一括更新ログファイルをダウンロードしエラー内容を確認してください。

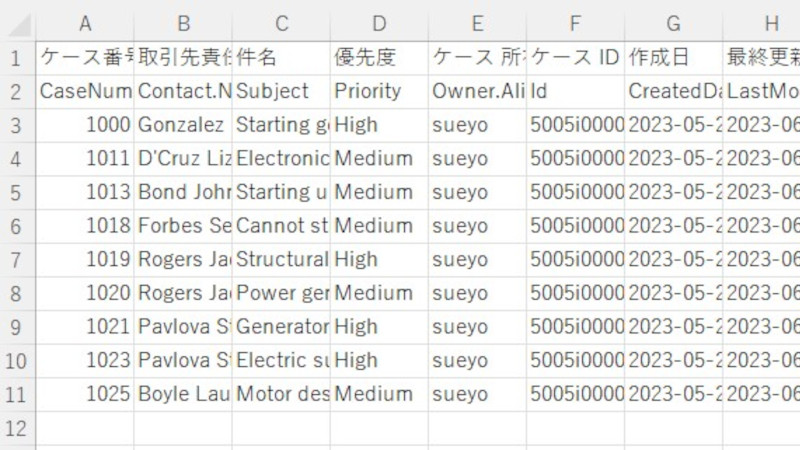

04.CSVをダウンロードする

一括更新の前後に、リストビューの対象レコードを確認するためにCSVファイルをダウンロードできます。

CSVダウンロード時には、リストビューの表示項目または対象オブジェクトの全項目を選択することができます。

出力件数はリストビューのソート順で最大49000件となります。

※ダウンロード時、「Query of LOB fields caused heap usage to exceed limit.」のエラーが発生した場合は、リストビューの表示項目を少なくするか、条件を追加し件数を小さくしてください。

※上記対応を行ってもエラーが発生する場合は、レポート、エクスポートウィザード、データローダーでCSVダウンロードを行ってください。

※ダウンロードしたCSVファイルに於いて、日付時間型項目の値はGMT時間で出力されます。

05.処理ログファイルを確認する

一括更新処理のログファイルをファイル画面の自分の所有者領域に出力します。

エラーが発生した場合、原因やエラーで更新されなかったデータをログファイルから確認できます。

オペミスなど、万が一のために、一括更新前のCSVデータもバックアップファイルとして出力されます。インポートウィザードやデータローダーなどのインポートツールで、加工すれば元のデータに戻せます。

なお、Apexガバナ制限により、ヒープサイズ単位でログファイルが出力されます。

ログファイル名の命名規則は以下の通りです。

・ログファイル名:一括更新処理ログ_【オブジェクト名】YYYYMMDDHHSSMM【0001~9999】.csv

・【オブジェクト名】:リストビューのオブジェクト名

・【0001~9999】:ヒープサイズ単位で001から999までの連番が付与されます。

・_ERROR:異常終了時に付きます。

※大量データの更新を行う場合、処理ログ出力を行うと処理に時間がかかります。

フォーマット

処理ログのフォーマットは以下の通りです。

| 区分 | 項目 | 説明 |

|---|---|---|

| 処理結果 | ステータス | 正常終了時は「正常」、異常終了時は「異常」となります。 |

| パラメータ | オブジェクト名 | 対象リストビューのオブジェクト名です。 |

| パラメータ | レコード件数 | 一括更新の対象レコード件数/全レコード件数です。 |

| パラメータ | 検索条件 | 対象のリストビュー条件(Where・Order by)です。 |

| 処理結果 | 処理区分 | 同期処理の場合は「同期」、非同期処理の場合は「非同期」です。 |

| パラメータ | 更新後値(N) | 一括更新を行った項目名と値です。 (N)は指定した項目数分出力されます。 |

| バックアップ | 更新前レコード | 更新したレコードのIDと更新前の更新項目と値をCSV形式で出力。 ヘッダー行として、1行目に論理名、2行目に物理名、データ行は3行目以降に更新項目名と値が出力されます。 なお、最終列のステータスには正常更新時は「更新済」、異常時は「エラー」を出力、エラー情報には異常時のエラーメッセージが出力されています。 異常時には、エラーメッセージを対応後、再度、更新を行うか、本データを加工してインポートウィザード又はデータローダで元に戻してください。 |

06.その他

非同期処理

大量データの一括更新の場合、非同期にて処理を行います。

カスタム通知で完了通知が届かない場合、他のバッチ処理により遅延してる可能性があります。

以下バッチを設定>環境>ジョブ>Apexジョブで状況を確認してください。

・MultiRecordEditor一括更新バッチ:MultiRecordEditorUpdateBatch

システムエラーについて

非同期処理でApexガバナ制限に抵触しシステムエラーが発生した場合、カスタム通知で完了通知が届きません。

設定>メール>Apex例外メールに設定したユーザーにメールが届くようになっていますので確認してください。

また、データ量にもよりますが、カスタム通知の完了通知が届かない場合にはシステムエラーが発生してる可能性があります。

以下バッチを設定>環境>ジョブ>Apexジョブで状況を確認してください。

・MultiRecordEditor一括更新バッチ:MultiRecordEditorUpdateBatch

セットアップについて

MultiRecordEditorのセットアップは以下の手順で行います。

01.前提

02.パッケージ内容の説明

03.セットアップ

04.その他

01.前提

Salesforceをご理解されてることを前提としております。なお、MultiRecordEditorが動作するシステム環境の仕様は以下の通りです。

| システム環境 | 仕様等 |

|---|---|

| エディション | Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition 詳細はSalesforceヘルプの「パッケージのインストール」を参照ください。 |

02.パッケージ内容の説明

インストールされるパッケージ内容は以下の通りです。

| リソース | 名称 | 説明 |

|---|---|---|

| 権限セット | MultiRecordEditorPermission | MultiRecordEditor用の権限セット |

| カスタムメタデータ型 | MultiRecordEditorDefaultSetting | 同期・非同期用の処理制御値 |

| カスタム通知種別 | MultiRecordEditor_AsyncProcessFinished | 非同期処理完了通知 |

| カスタムボタン(サンプル) | AccountBulkUpdateButton | 取引先用の一括更新ボタン(クリック時、MultiRecordEditor画面に遷移) |

| Visualforce(サンプル) | MultiRecordEditorRedirectVFPage4Account | 取引先用のMultiRecordEditorリダイレクト処理 |

| プログラム | 一式 | MultiRecordEditorに必要なプログラムファイル一式 |

03.セットアップ

以下の手順でセットアップを行ってください。

管理パッケージのインストール方法

パッケージインストールの際にはインターネット接続が必須となりますので、あらかじめご確認下さい。

利用規約合意後、弊社からパッケージインストール用URLとインストールキーをご提供致します。

インストール作業の際はこれらの情報が必要となりますので、あらかじめご準備下さい。

インストール

①パッケージインストール用URLをブラウザにて入力します。

②Salesforceのログイン画面が表示されますので、インストール先環境のシステム管理者ユーザでログインします。

③ログイン致しますとパッケージインストール画面が表示されます。

④任意のインストール設定を選択(※)、並びにインストールキーを入力し、「インストール」ボタンをクリックします。

⑤パッケージのインストールが開始されます。完了画面の表示、及び完了メールの通知が行われるまでお待ちください。

⑥完了画面にて「完了」ボタンをクリックします。

⑦インストール済みパッケージ一覧画面が表示されますので、本パッケージがインストール済みの一覧に表示されていることをご確認下さい。

※インストール種別は「管理者のみインストール」を推奨とします。

アップグレード

①パッケージインストール(アップグレード)用URLをブラウザにて入力します。

②Salesforceのログイン画面が表示されますので、インストール(アップグレード)先環境のシステム管理者ユーザでログインします。

③ログイン致しますとパッケージインストール(アップグレード)画面が表示されます。

④任意のインストール(アップグレード)設定を選択し、「アップグレード」ボタンをクリックします。

⑤パッケージのインストール(アップグレード)が開始されます。完了画面の表示、及び完了メールの通知が行われるまでお待ちください。

⑥完了画面にて「完了」ボタンをクリックします。

⑦インストール済みパッケージ一覧画面が表示されますので、本パッケージがインストール済みの一覧に表示されていることをご確認下さい。

Visualforce作成

MultiRecordEditorを利用する対象のオブジェクトのリストビューからMultiRecordEditor画面に遷移するためのプログラムを作成します。

①Salesforce画面右上の設定メニュー(歯車アイコン)から「設定」メニューをクリックします。

②Salesforce設定画面が表示されますので、サイドバーのクイック検索欄に「Visualforce」と入力し、

カスタムコード配下の「Visualforceページ」リンクをクリックし、Visualforceページ画面を表示します。

③新規ボタンをクリックし、以下、対象となるオブジェクトのVisualforceを作成し保存します。

表示ラベル:MultiRecordEditorRedirectVFPage4【OBJECT名】

名前:MultiRecordEditorRedirectVFPage4【OBJECT名】

説明:MultiRecordEditorを利用する【OBJECT名】オブジェクトのリストビューからMultiRecordEditor画面に遷移するためのプログラム

Lightning Experience、エクスペリエンスビルダーサイト、およびモバイルアプリケーションで利用可能:□

GET 要求の CSRF 保護が必要:□

Visualforce Markup:以下をコピー&ペースト(【OBJECT名】は対象オブジェクト名に変更してください)

<apex:page standardController="【OBJECT名】"

recordSetVar="records"

extensions="MultiRecordEditorRedirectVFController"

action="{!redirectToMultiRecordEditorMainPage}">

</apex:page>

取引先オブジェクトの例は以下の通りです。

表示ラベル:MultiRecordEditorRedirectVFPage4Account

名前:MultiRecordEditorRedirectVFPage4Account

説明:MultiRecordEditorを利用する取引先オブジェクトのリストビューからMultiRecordEditor画面に遷移するためのプログラム

Lightning Experience、エクスペリエンスビルダーサイト、およびモバイルアプリケーションで利用可能:□

GET 要求の CSRF 保護が必要:□

Visualforce Markup:以下をコピー&ペースト

<apex:page standardController="Account"

recordSetVar="records"

extensions="MultiRecordEditorRedirectVFController"

action="{!redirectToMultiRecordEditorMainPage}">

</apex:page>

④③で作成したVisualforceページを各利用ユーザが参照できるように、プロファイルや権限セット等を使用して権限設定を行います。

カスタムボタン作成

MultiRecordEditor画面の遷移元リストビューに追加するカスタムボタンを作成します。

①Salesforce画面右上の設定メニュー(歯車アイコン)から「設定」メニューをクリックします。

②Salesforce設定画面が表示されますので、オブジェクトマネージャをクリックします。

③右上の検索窓から対象のオブジェクトを入力し検索し、表示ラベルの該当のオブジェクトをクリックします。

④画面左のメニューから「ボタン、リンク、およびアクション」をクリックします。

⑤画面右上の「新規ボタンまたはリンク」をクリックし、以下、ボタン設定を行い保存します。

表示ラベル:【任意:一括更新等わかりやすいネーミングで設定してください】

名前:【OBJECT名】BulkUpdateButton

名前空間プレフィックス:MultiRecEditor

説明:リストビューからMultiRecordEditor画面に遷移するボタン

表示の種類:リストボタン

チェックボックスの表示 (複数レコード選択用):☑

動作:現在のウィンドウにサイドバー付きで表示

コンテンツソース:Visualforce ページ

コンテンツ:上記で作成したvisualforceを選択

リストビューボタンレイアウト設定

上記カスタムボタンをリストビューボタンレイアウトで設定します。

①Salesforce画面右上の設定メニュー(歯車アイコン)から「設定」メニューをクリックします。

②Salesforce設定画面が表示されますので、オブジェクトマネージャをクリックします。

③右上の検索窓から対象のオブジェクトを入力し検索し、表示ラベルの該当のオブジェクトをクリックします。

④画面左のメニューから「リストビューボタンレイアウト」をクリックします。

⑤リストビューの右メニューから「編集」をクリックします。

⑥カスタムボタンの利用可能なボタンから上記で作成したボタンを選択し追加し、保存します。

権限設定

上記「Visualforce作成」で作成したVisualforceの権限をプロファイル又は権限セットで設定します。

また、上記権限セット又はプロファイルとパッケージで提供してる権限セットの「MultiRecordEditor利用権限」をユーザーに割り当てます。

上記「Visualforce作成」で作成したVisualforceの権限セット設定

①Salesforce画面右上の設定メニュー(歯車アイコン)から「設定」メニューをクリックします。

②Salesforce設定画面が表示されますので、サイドバーのクイック検索欄に「ユーザ」と入力し、

ユーザカテゴリ配下の「権限セット」リンクをクリック、権限セット一覧画面を表示します。

③「新規」をクリックし対象の権限セットラベルリンクをクリックします。

④上記「Visualforce作成」で作成したVisualforceの権限セットを運用要件に合わせ作成します。

・表示ラベル:任意:例えば、MultiRecordEditorユーザー利用権限

・API参照名:任意:例えば、MultiRecordEditorUserPermission

・セッションの有効化が必要:□

・ライセンス:任意

⑤権限セット一覧で上記で作成した「権限セットラベル」リンクをクリックします。

⑥アプリケーションの「Visualforce ページのアクセス」をクリックします。

⑦「Visualforce ページのアクセスの編集」をクリックします。

⑧「利用可能な Visualforce ページ」から上記「Visualforce作成」で作成したVisualforceを選択し、

「有効化された Visualforce ページ」へ追加し保存します。

⑨「Visualforce ページのアクセス」の関連リスト内に⑧で選択したVisualforceページが表示されていることをご確認下さい。

上記「Visualforce作成」で作成したVisualforceのプロファイル設定

①Salesforce画面右上の設定メニュー(歯車アイコン)から「設定」メニューをクリックします。

②Salesforce設定画面が表示されますので、サイドバーのクイック検索欄に「ユーザ」と入力し、

ユーザカテゴリ配下の「プロファイル」リンクをクリック、プロファイル一覧画面を表示します。

③対象の「プロファイル名」リンクをクリックします。

④「有効な Visualforce ページアクセスの編集」をクリックします。

⑤「利用可能な Visualforce ページ」から上記「Visualforce作成」で作成したVisualforceを選択し、

「有効化された Visualforce ページ」へ追加し保存します。

⑥「有効な Visualforce ページアクセス」関連リスト内に⑤で選択したVisualforceが表示されていることをご確認下さい。

ユーザー設定

MultiRecordEditorを利用する既存もしくは新規のユーザアカウントをご用意ください。

以下は、既存ユーザーアカウントでの権限セットの設定例です。

①Salesforce画面右上の設定メニュー(歯車アイコン)から「設定」メニューをクリックします。

②Salesforce設定画面が表示されますので、サイドバーのクイック検索欄に「ユーザ」と入力し、

ユーザカテゴリ配下の「ユーザ」リンクをクリック、ユーザ一覧画面を表示します。

③ユーザ一覧画面にて①でご用意いただいたユーザアカウントの氏名リンクをクリックします。

④当該ユーザアカウントの詳細画面が表示されますので、ヘッダメニューの「権限セットの割り当て」リンクをクリックします。

⑤「権限セットの割り当て」関連リスト内の「割り当ての編集」ボタンをクリックします。

⑥当該ユーザアカウントに付与したいユーザ権限に応じて、「利用可能な権限セット」リストから以下の権限セットを選択し、

「追加」ボタンをクリック、「有効化された権限セット」リストに当該権限セットが表示されたことを確認後、

「保存」ボタンをクリックします。

・MultiRecordEditor利用権限

・上記「Visualforce作成」で作成した権限セット(プロファイルで設定した場合は必要ありません)

⑦権限セット割り当て保存後、「権限セットの割り当て」関連リスト内に⑥で選択した権限セットが表示されていることをご確認下さい。

その他、データアクセス権限

Salesforce標準機能のロールおよび共有設定の設定内容に従います。

動作確認

動作確認は、ユーザーマニュアルを参照してください。

04.システムエラーについて

システムエラーの確認方法およびチューニングについて説明します。

バッチジョブの確認

非同期処理によるバッチジョブでApexガバナ制限に抵触しシステムエラーが発生した場合、カスタム通知で完了通知が届きません。

以下バッチを設定>環境>ジョブ>Apexジョブで状況を確認してください。

・MultiRecordEditor一括更新バッチ:MultiRecordEditorUpdateBatch

・MultiRecordEditorCSV出力バッチ:MultiRecordEditorCsvOutputBatch

Apex例外メールの設定

設定>メール>Apex例外メールの設定をしてください。

チューニング方法

方式について

Salesforceは、クラウド環境で動作しており他ユーザーも使用してる環境となるため、CPU・ストレージ・メモリ等のリソースを占有しないようApexガバナ制限を設けています。

一括更新では、対象となるリストビューはお客様環境によって数万件を超える可能性もあり、オンライン(同期)処理で耐えられない件数の場合はバッチ(非同期)処理にて行っております。

※バッチ(非同期)処理になる件数はLIMITクラスで制御してます。

カスタムメタデータ型

上記、Apexガバナ制限を制御するため、カスタムメタデータ型で設定した値を調整することでガバナに抵触しないように処理をすることができます。

| 項目名 | ラベル | 値 | 備考 |

|---|---|---|---|

| SyncHeapSizeLimit__c | 同期処理ヒープサイズ上限 | 5000000 | 同期処理でのファイル出力処理で、ヒープサイズのガバナ制限範囲内(6MB)でCSVファイルを分割出力する際のチェック用閾値。ヒープエラーが発生する場合は値を小さくしてください。 |

| AsyncHeapSizeLimit__c | 非同期処理ヒープサイズ上限 | 5500000 | 非同期処理でのファイル出力処理で、ヒープサイズのガバナ制限範囲内(12MB)でCSVファイルを分割出力する際のチェック用閾値。 弊社環境にて、CSV出力非同期処理バッチ処理サイズ200で5500000以上のヒープサイズに設定するとCPUタイムアウトが発生したため、5500000以上の設定は控えてください。 また、ヒープエラーが発生する場合は値を小さくしてください。 |

| BatchProcessSize__c | 更新バッチ処理サイズ | 200 | 非同期処理での一括更新処理のバッチサイズ。 インストール先環境のトリガ・フロー等の影響でCPUタイムアウト等が発生する場合にはバッチサイズを小さくしてください。 |

| SyncCsvRowsLimit__c | 同期処理CSV出力件数上限 | 49000 | CSV出力処理の上限件数。 ガバナ制限範囲内(getLimitQueryRows():2023/7時点は5万件)での設定ですがシステム側で他にも処理してる関係で49000件以下で設定してください。 また、CPUタイムアウト等が発生する場合には件数を小さくしてください。 |

| SyncDmlRowsLimit__c | 同期処理DML発行件数上限 | 9900 | 一括更新処理を同期/非同期のいずれで処理するかの閾値。 ガバナ制限範囲内(getLimitDMLRows():2023/7時点は1万件)での設定ですがシステム側で他にも処理してる関係で9900件以下で設定してください。 また、CPUタイムアウト等が発生する場合には件数を小さくしてください。 |

| ExpectedCpuTimeMsPerUpdateLoop__c | 更新1処理ループ辺りの想定CPU処理時間 | 2 | 1項目更新処理辺りの想定処理時間(ミリ秒)。例えば一括更新項目が2項目で1万件を更新する場合、2項目×5千件更新×2ミリ秒=2万ミリ秒=20秒で同期処理のガバナ制限10秒を超えるため非同期処理となる。 |

第32回NSD杯麻雀大会(神田杯)を開催しました!

こんにちは。タキ@NSD杯麻雀大会会長です。

未だコロナ禍で、第8波に入った!?と思われますが、雀荘は超満員の盛況で、Withコロナの中、今回もなんとか無事に開催することができたのは参加者の皆さんのご協力あってのことだと思います。

本当にありがとうございました、感謝!!

ということで、

今回は、初参加者7人、女流雀士2人とフレッシュな顔ぶれで22人の雀士が集まり、関西人には嬉しい三麻(サンマ)2卓含む6卓で激しいバトルを繰り広げた模様をご報告いたします。

開催概要

日 時:2022年11月26日(土)11時30分集合、12時スタート

場 所:ゴースタアネックス神田店 8F

天 候:曇り(施設内なので関係ないが)

参加者:22名(6卓)

参加費:4,000円

スケジュール:

11:30 集合、ルール等説明、名刺交換会

12:00 競技開始

17:00 競技終了

17:30 成績発表後解散

ルール概要:

■30分/回戦×8回戦(東南風戦、西・北入あり

※8回戦のみ55分の拡大版

■食いタンあり、後付けありの「アリアリ」ルール

(鳴き平和はなし、海底のみあり)

■海底(ハイテイツモ)と河底(ハイテイロン)アリ

■ドラは★2枚★、「裏ドラ」「槓ドラ」「槓裏ドラ」あり

■赤牌もドラ扱い

■全局割れ目アリ!

■ドボンなし(箱割れは借りてください、リーチは出来ます!)

■チョンボは満貫払い

■点数は25,000点持ち、30,000点返し

■ウマあり、ワンスリー(1位:30pt、2位:10pt、3位:-10pt、4位:-30pt)

■二翻縛りなし、やきとり・花牌なし。

■4回戦と最終局(8回戦)はポイント2倍!

競技後の集合写真です。

誰が優勝したのか・・・

順位発表

順位賞

以下の人には賞品が出ました^^

入賞:4位

入賞:5位

ラッキー7賞:7位

飛び賞:10位

飛び賞:15位

飛び賞:20位

ブービー賞:21位(次回、副幹事)

ブービーメーカー賞:22位

- 4位(入賞)

- 5位(入賞)

- 7位(ラッキー7賞)

- 10位(飛び賞)

- 15位(飛び賞)

- 20位(飛び賞)

- 21位(ブービー)

- 22位(ブービーメーカー)

特別賞

- 当月賞(11位)

いよいよベスト3の発表です!

3位は、ベスグロでしたが4回戦と8回戦のポイント2倍に負けた「サノ」さんです。おめでとうございます!

準優勝は、4回戦と8回戦のポイント2倍で1位を決めた「カワハラ」さんです!おめでとうございます!

第32回NSD杯麻雀大会(神田杯)の優勝は、1位を5回も勝った「カワダ」さんです!

おめでとうございました!

次回開催予定

次回の日程は、コロナの第8波の様子を見て決めさせていただきますので、今しばらくお待ちください。

ほか

今回、残念ながら懇親会がなかったので有志にて、雀荘前の庄や 神田東口店で反省会を開催しました!

また、私は、「飲んだらラーメン」ということで地元に帰って舎鈴 Beans亀有店でつけ麺を頂きました^^

第31回NSD杯麻雀大会(チャレンジカップ)を開催しました!

次回、記念大会の第32回NSD麻雀大会のエントリーはこちらです

こんにちは。タキ@NSD杯麻雀大会会長です。

2020年2月29日(土)に開催予定だった第31回NSD杯麻雀大会は、新型コロナの影響で開催1週間前に中止してから2年半が経過しましたが、今回、コロナ禍ではありますが、なんとか無事に開催することができたのは参加者の皆さんのご協力あってのことだと思います。

本当にありがとうございました、感謝!!

ということで、

今回は、初参加者18人、女流雀士8人とフレッシュな顔ぶれで32人の雀士が集まり、久しぶりの貸し切りで激しい!?バトルを繰り広げた模様をご報告いたします。

次回、記念大会の第32回NSD麻雀大会のエントリーはこちらです

開催概要

日 時:2022年8月21日(日)11時30分集合、12時スタート

場 所:ゴースタアネックス神田店 8F

天 候:曇り(施設内なので関係ないが)

参加者:32名(8卓)

参加費:6,000円(打ち上げ参加費用等込み)

スケジュール:

11:30 集合、ルール等説明、名刺交換会

12:00 競技開始

17:00 競技終了

17:30 成績発表

19:00 解散

ルール概要:

■30分/回戦×8回戦(東南風戦、西・北入あり

※8回戦のみ55分の拡大版

■食いタンあり、後付けありの「アリアリ」ルール

(鳴き平和はなし、海底のみあり)

■海底(ハイテイツモ)と河底(ハイテイロン)アリ

■ドラは★2枚★、「裏ドラ」「槓ドラ」「槓裏ドラ」あり

■赤牌もドラ扱い

■全局割れ目アリ!

■ドボンなし(箱割れは借りてください、リーチは出来ます!)

■チョンボは満貫払い

■点数は25,000点持ち、30,000点返し

■ウマあり、ワンスリー(1位:30pt、2位:10pt、3位:-10pt、4位:-30pt)

■二翻縛りなし、やきとり・花牌なし。

■4回戦と最終局(8回戦)はポイント2倍!

競技開始前の集合写真です。

白熱した、いや、和気あいあいと、和みムードでゲームしてる模様です^^

誰が優勝したのか・・・

順位発表

表彰式は、食べ放題飲み放題 居酒屋 おすすめ屋 神田店で行いました。

70品食べ放題&70種飲み放題、アサヒスーパードライ/シャンディーガフも飲めて、税込み2500円はお得感満載です!

乾杯は、前回の優勝者クワムラさんです^^

いよいよ結果発表です!

順位賞

4位~32位の発表です。なお、以下の人には賞品が出ました^^

入賞:4位

入賞:5位

ラッキー7賞:7位

飛び賞:10位

飛び賞:15位

飛び賞:20位

飛び賞:25位

飛び賞:30位

ブービー賞:31位(次回、副幹事)

ブービーメーカー賞:32位

- 4位(代理)

- 5位

- 6位

- 7位

- 8位

- 9位

- 10位

- 11位

- 12位

- 13位

- 14位(懇親会欠席)

- 15位

- 16位

- 17位

- 18位

- 19位

- 20位

- 21位

- 22位

- 23位

- 24位

- 25位

- 26位

- 27位

- 28位

- 29位

- 30位

- 31位

- 32位

特別賞

- 当月賞(8位)

- 当日賞(21位)

- 大波賞

- 小波賞

いよいよベスト3の発表です!

3位は、準優勝に僅差で惜しくも負けた「クリハラ」さんです。おめでとうございます!

準優勝は、流石、チーピン会会長の「エグチ」さんです!おめでとうございます!

第31回NSD杯麻雀大会(チャレンジカップ)の優勝は、圧倒的な強さで逃げ切った「キクチ」さんです!

おめでとうございました!

また、優勝・準優勝の予想を当てた人は6人でした!重ねておめでとうございます!!

次回開催予定

次回の日程は、3ヶ月後の2022年11月26日(土)に第32回NSD杯麻雀大会を行います。

是非、参加のほどよろしくお願いします!